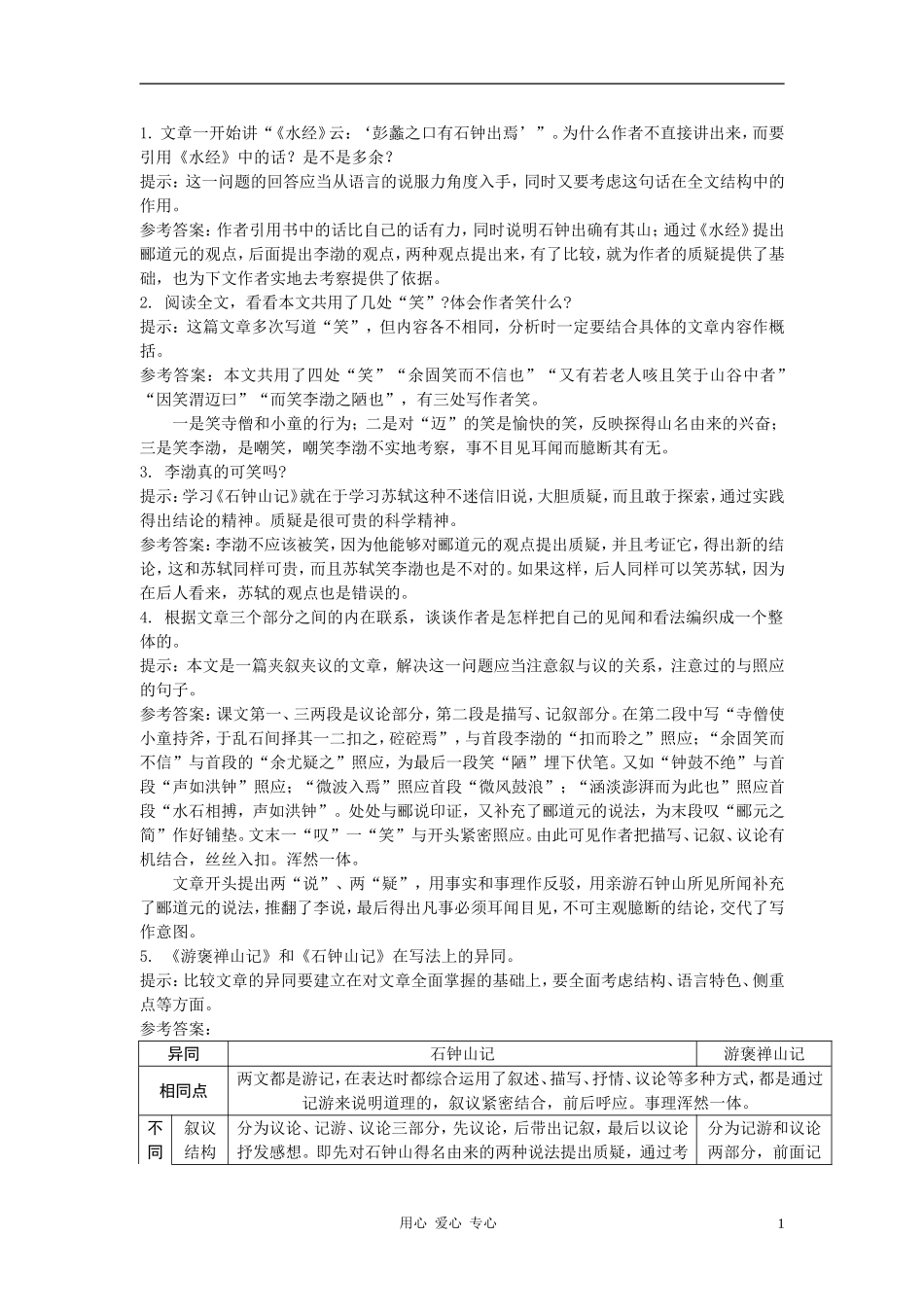

1. 文章一开始讲“《水经》云:‘彭蠡之口有石钟出焉’”。为什么作者不直接讲出来,而要引用《水经》中的话?是不是多余?提示:这一问题的回答应当从语言的说服力角度入手,同时又要考虑这句话在全文结构中的作用。参考答案:作者引用书中的话比自己的话有力,同时说明石钟出确有其山;通过《水经》提出郦道元的观点,后面提出李渤的观点,两种观点提出来,有了比较,就为作者的质疑提供了基础,也为下文作者实地去考察提供了依据。2. 阅读全文,看看本文共用了几处“笑”?体会作者笑什么?提示:这篇文章多次写道“笑”,但内容各不相同,分析时一定要结合具体的文章内容作概括。参考答案:本文共用了四处“笑”“余固笑而不信也”“又有若老人咳且笑于山谷中者”“因笑渭迈曰”“而笑李渤之陋也”,有三处写作者笑。一是笑寺僧和小童的行为;二是对“迈”的笑是愉快的笑,反映探得山名由来的兴奋;三是笑李渤,是嘲笑,嘲笑李渤不实地考察,事不目见耳闻而臆断其有无。3. 李渤真的可笑吗?提示:学习《石钟山记》就在于学习苏轼这种不迷信旧说,大胆质疑,而且敢于探索,通过实践得出结论的精神。质疑是很可贵的科学精神。参考答案:李渤不应该被笑,因为他能够对郦道元的观点提出质疑,并且考证它,得出新的结论,这和苏轼同样可贵,而且苏轼笑李渤也是不对的。如果这样,后人同样可以笑苏轼,因为在后人看来,苏轼的观点也是错误的。4. 根据文章三个部分之间的内在联系,谈谈作者是怎样把自己的见闻和看法编织成一个整体的。提示:本文是一篇夹叙夹议的文章,解决这一问题应当注意叙与议的关系,注意过的与照应的句子。参考答案:课文第一、三两段是议论部分,第二段是描写、记叙部分。在第二段中写“寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉”,与首段李渤的“扣而聆之”照应;“余固笑而不信”与首段的“余尤疑之”照应,为最后一段笑“陋”埋下伏笔。又如“钟鼓不绝”与首段“声如洪钟”照应;“微波入焉”照应首段“微风鼓浪”;“涵淡澎湃而为此也”照应首段“水石相搏,声如洪钟”。处处与郦说印证,又补充了郦道元的说法,为末段叹“郦元之简”作好铺垫。文末一“叹”一“笑”与开头紧密照应。由此可见作者把描写、记叙、议论有机结合,丝丝入扣。浑然一体。文章开头提出两“说”、两“疑”,用事实和事理作反驳,用亲游石钟山所见所闻补充了郦道元的说法,推翻了李说,最后得出凡事必须耳闻目见,不可主观臆断的结论,交代了...