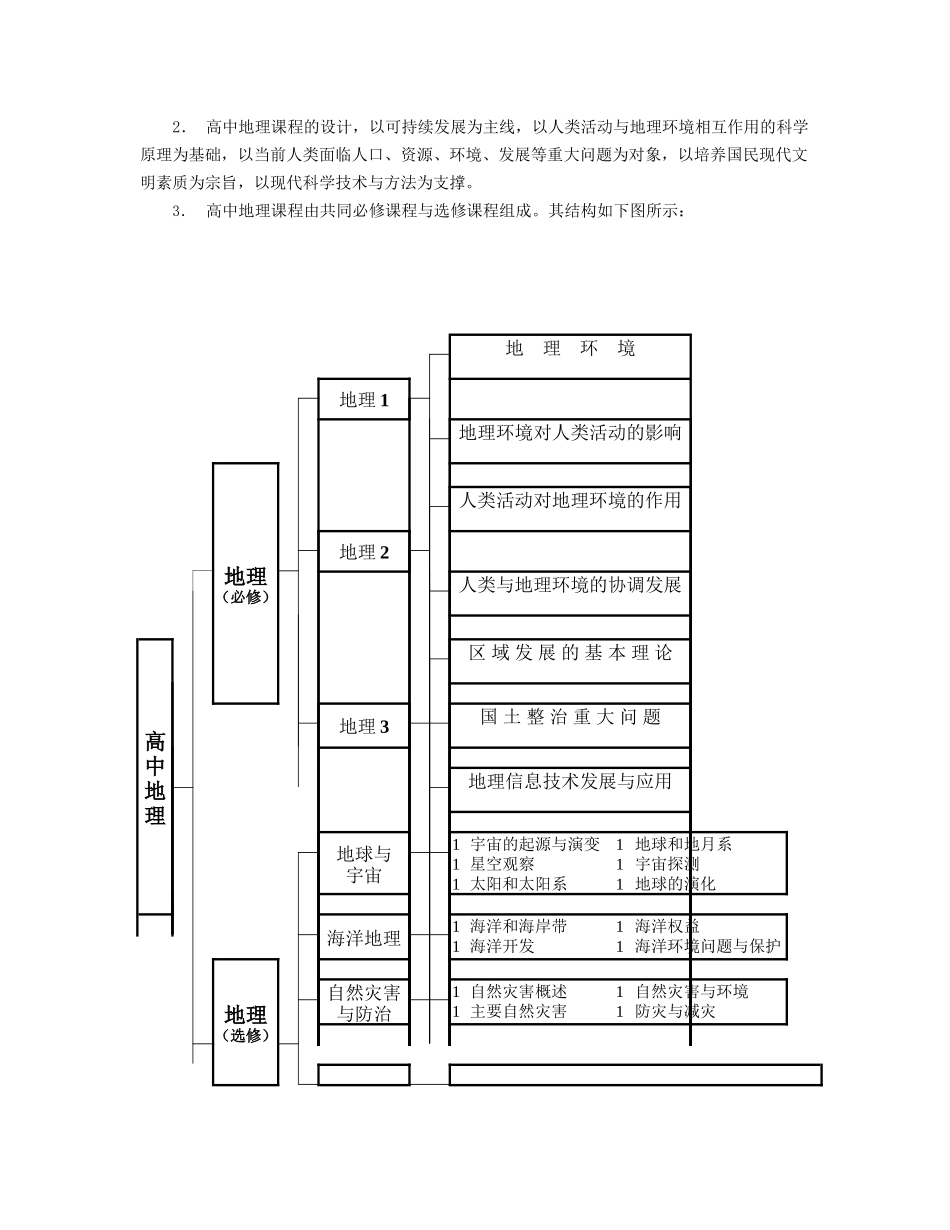

全日制普通高中地理课程标准第一部分前言现代文明,要求国民能够在科学认识人口、资源、环境、发展相互协调的基础上,树立可持续发展观念,并能够从自己做起,为形成文明的生活与生产方式尽责出力。这些都给地理学科及地理课程改革提出了富有挑战性的新课题。信息技术的迅猛发展,互联网及遥感、全球定位系统、地理信息系统的广泛应用,数字地球概念的建立,给地理课程革新注入了新的活力,为改革地理教育方式和转变学生地理学习方式提供了技术支撑。全面推进素质教育,要求高中地理课程从学生的全面发展和终身学习出发,改革“学科中心”、“知识本位”的课程模式,构建能体现现代教育理念、与现代地理科学发展相适应的新型高中地理课程。努力创建以“人-地关系”和“可持续发展”为主线、充分关注实际应用、弘扬科学精神和人文精神的高中地理课程,培养学生创新精神和实践能力,引导学生充分关注全球问题以及我国改革开放和现代化建设中的重大地理问题,增强学生的社会责任感与主动参与精神,使学生进一步深化人口、资源、环境、社会相互协调的可持续发展观念,这是时代赋予高中地理教育的光荣使命。一、课程性质地理学是研究地理环境以及人类活动与地理环境相互关系的科学。它具有两个显著的特点:第一,综合性。地理环境由大气圈、水圈、岩石圈、生物圈及人类智慧圈等圈层所构成,是地球表层各种自然要素、人文要素有机组合而成的复杂系统。因此,地理学是一门兼有自然科学性质与社会科学性质的综合性学科。第二,地域性。地理学不仅研究地理事物的空间分布和空间结构,而且阐明地理事物的空间差异和空间联系,并致力于揭示地理事物的空间运动、空间变化的规律。地理学是一门既古老又年轻的科学,在现代科学体系中占有重要地位,并在解决当代人口、资源、环境和发展等问题中具有重要作用。除此,地理学科还具有开放性的特征,地球表层系统与外系统、地球表层系统内部的各子系统之间,每时每刻都在发生着物质、能量的传递与交流,导致地理事物千变万化。因此,人们对地理问题的认识是一个不断修正、完善与深化的动态过程。现代地球科学素养的核心目标是“人-地”系统的整体观和可持续发展观。作为培养地球科学素养载体的高中地理课程,是与九年义务教育相衔接的、面向大众的课程。在初步认识地理环境、形成基本地理技能和可持续发展观念基础上,引导学生拓展地理视野,加深对地理原理的理解和应用,为学生的终身学习和发展奠定基础。二、基本理念1.构建促进学生全面发展的地理课程。高中地理课程内容必须体现社会发展、科技进步,联系学生生活经验,不仅对学生现在的生活和学习有用,而且对他们规划人生有用,有利于培养热爱生活、态度积极,人格独立,具有正确的世界观、人生观、价值观和社会责任感的未来公民。2.构建满足不同需要的地理课程。建立宽广灵活、富有适应性、选择性、多样性的高中地理课程结构,在培养学生基本地理素养的基础上,满足学生的不同需要,使那些对地理课程学有兴趣、学有所长的学生得到提高,为他们的后续学习与专业发展打好基础。3.构建基于现代信息技术的开放性地理课程。开发基于现代信息技术的地理教学信息平台和地理模拟平台,为发展学生自主学习意识和创新能力提供适宜的环境。4.在高中地理课程中贯彻可持续发展思想。突出人口、资源、环境等全球问题以及国土整治与区域发展等内容,培养学生自觉养成善待环境、珍爱环境的良好品行,牢固树立可持续发展意识和行为模式。5.注重对地理问题的质疑和探究。要根据学生心理发展的规律,联系实际安排教学内容,引导学生从现实生活的经历与体验出发,激发学生地理学习的积极性,培养学生的科学精神,形成终身学习能力、独立工作能力、探索创新能力和人生规划能力,尤其要引导他们发现问题,积极探究,求异质疑,并在解决地理问题的过程中开发学生的潜能和创造力。6.强调地理课程中实践活动的开展。要充分重视校外地理课程资源的开发利用,形成学校与社会、家庭密切联系,师生合作,教育资源共享的开放性课程,拓宽学习空间,为学生开展地理调查、地理考察和地理问题研究等实践活动创设良好的环境。...