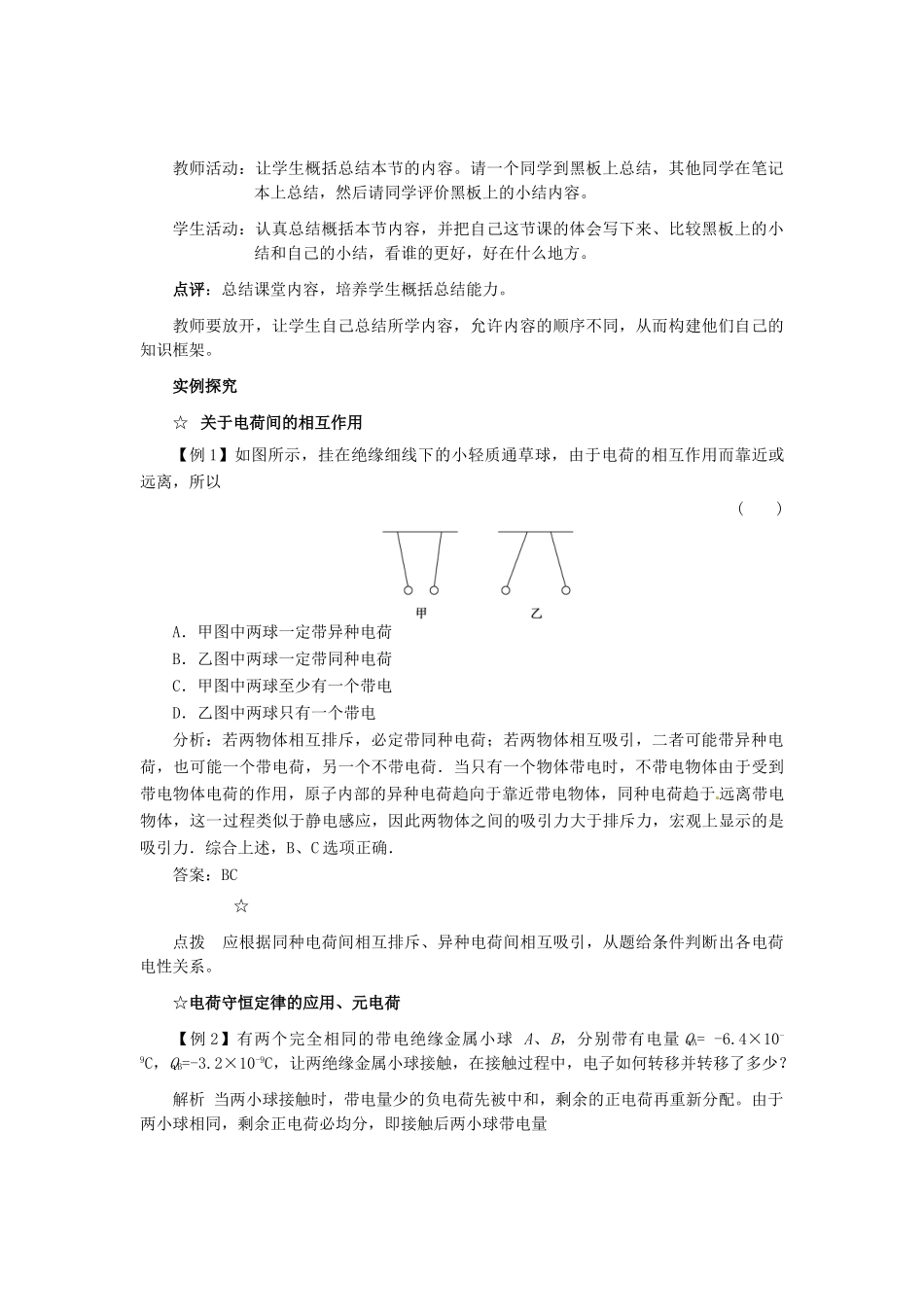

第 1 节、电荷及其守恒定律新课教学过程二进行新课1.电荷教师活动:引导学生阅读教材有关物质内部微观结构的描述,思考和回答问题:(1)物质的微观结构是怎样的?摩擦起电的原因是什么?(2)什么是自由电子,金属成为导体的原因是什么?学生活动:积极阅读教材,思考并回答问题。点评:培养学生通过阅读教材独立获取知识的能力。通过学生回答问题培养学生的语言表达能力。教师活动:提出问题:除了摩擦起电,还有没有可以使物体带上电的方法?实验:取有绝缘支柱的两个不带电枕形导体 A、B,使它们彼此接 触。用丝绸摩擦过的有机玻璃棒反复多次接触球形导体 C,使之带正电。将 C 移近 A,用与有机玻璃棒摩擦过的丝绸分别靠近 A、B。(如图所示)[现象]线绸靠近 B,而远离 A.[学生得出]B 带正电,A 带负电。[问题]如将 A、B 分开,再移走 C,A、B 带电情况如何?[学生答]A 仍带负电,B 仍带正电.[演示证明]将 A、B 分开,用与玻璃棒摩擦过的丝绸检验,学生回答正确。[问题]将 A、B 接触,它们是否带电?这说明什么?[学生答]不带电,说明接触前 A、B 带等量异种电荷,接触后等量异种电荷中和。[演示证明]使 A、B 接触,仍用与玻璃棒摩擦过的丝绸检验,学生回答正确。[问题]若先把 C 移走,再将 A、B 分开呢?[学生答]A、B 不带电。[演示证明]把 C 移走,将 A、B 分开,用与玻璃棒摩擦过的丝绸检验,学生回答正确.[追问]为什么?[学生答]因为将 C 移走,A 上负电荷、B 上正电荷不受 C 上电荷作用,而使 A、B 所带电荷重新恢复原状,在导体内中和而不带电。教师活动:引导学生分析前面的现象,总结得出静电感应的概念。静电感应:将电荷移近不带电的导体,可以使导体带电,这种现象叫做静电感应。利用静电感应使物体带电的过程,叫感应起电。(教师用多媒体模拟,加深学生印象)[结论]不仅摩擦起电可以使物体带电,静电感应也可使物体带电。2.电荷守恒定律教师活动:静电感应的实质是什么?是不是创造了电荷?学生活动:分析并回答:当带电球 C 移近不带电导体 A、B 时,导体上自由电子被吸引过来,使导体 A、B 带上了等量的异种电荷,即使电荷从物体 一部分转移到另一部分。在感应起电的过程中并没有创造电荷。教师活动:联系摩擦起电的实质,思考使物体带电的实质是什么?学生活动:使物体带电,不是创造了电荷,而是使物体中的正、负电荷分开。[教师引导...