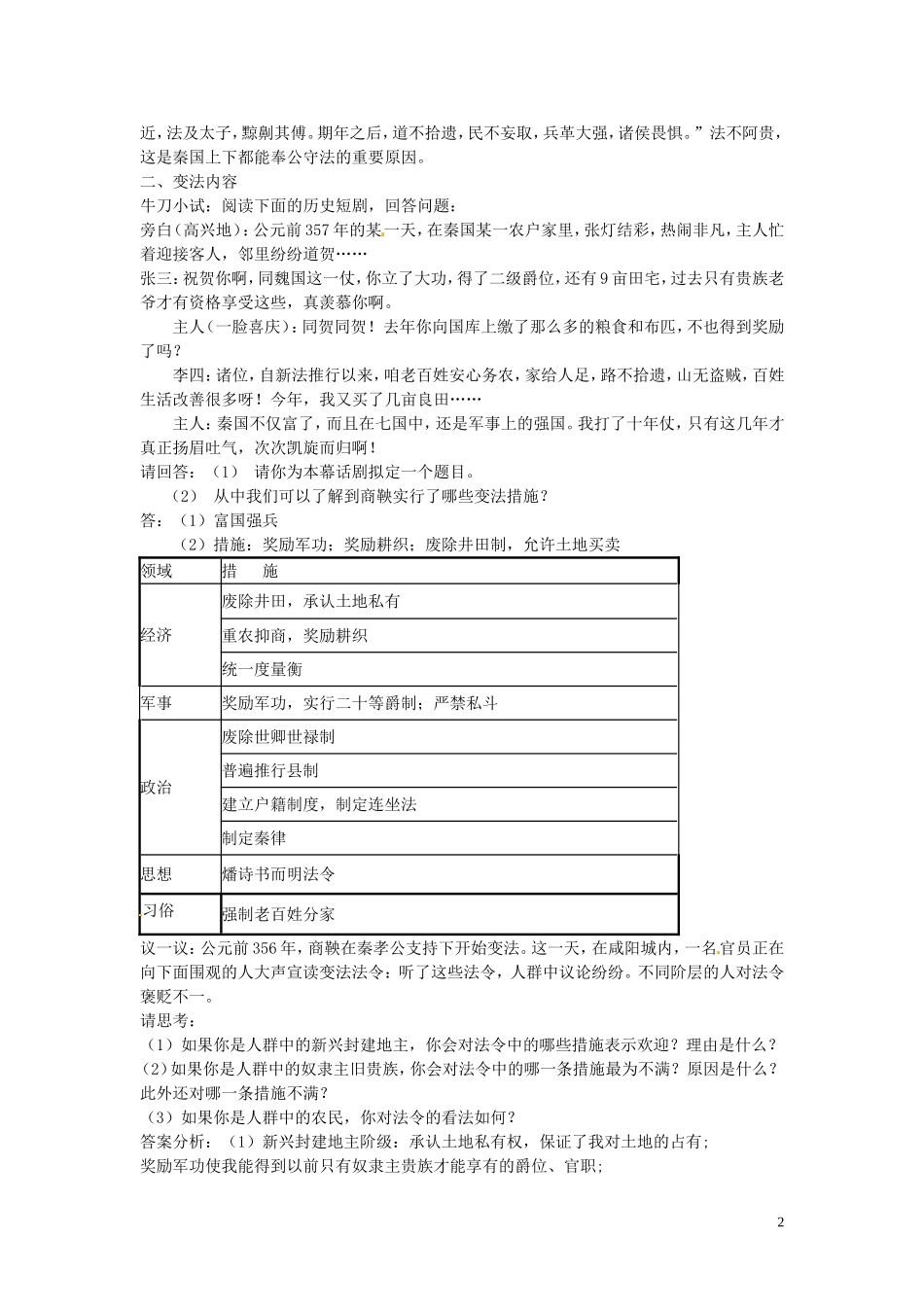

浙江省瓯海区三溪中学 2014 年高中历史《“为秦开帝业”商鞅变法》教学案例 新人教版选修 1★课标分析: 《课标》要求:了解商鞅变法的具体措施和内容,认识其特点。★学情分析: 学生在必修模块中已经学习过《秦朝中央集权制度的形成》、《精耕细作的古代农业 》和《“百家争鸣”和儒家的形成》,这些对理解本课内容有一定帮助。★学习目标: ①知识与能力:引导学生理解商鞅变法的必然性和积极意义,知道商鞅变法的措施。培养学生的历史想像力和知识迁移能力,学习全面思考问题,加深对改革活动的认识。 ②过程与方法:通过课前准备,培养学生查阅资料、搜集信息的能力。讨论的形式,设置历史情境,让学生设身处地地思考商鞅变法的必然性及意义。锻炼学生的口头表达能力,培养学生学习的主动性和参与意识。 ③情感态度与价值观:通过学习体会商鞅变法的过程和意义,对学生进行不畏困难、追求真理、进取创新等良好品格的教育。★导入新课:你知道徙木立信的故事吗?为了保证变法的顺利执行,商鞅通过“南门徙木”取信于民。(1)商鞅为什么要在南门徙木?人们对商鞅南门徙木的做法有什么看法,商鞅是怎么做的?(2)商鞅南门徙木有什么影响和作用?我国战国时期的改革家商鞅为了在全国建立起一种诚信守法的良好社会风尚,从根本上保证变法的成功,在都城南门徙木取信的故事,显示了他变法的决心和意志。★ 讲授新课: 一、秦国政坛唱主角的新人 教材从三个方面阐述了商鞅一生的主要经历:成长的历程、初涉政坛,怀才不遇、投奔秦国,主持变法。 1.成长的历程 商鞅从小喜好刑名之学,后来遍学儒、墨、道、兵、阴阳各派学说。受李悝和吴起的影响很大。商鞅能够成为一名杰出的政治家,有个人的因素、家庭因素,此外,还受社会时代大潮的影响。2.初涉政坛,怀才不遇 商鞅建功立业的首选目标是战国初期最先崛起的魏国。公元前365 年左右,商鞅来到魏国,在相国公叔痤的门下任中庶子。公叔痤临终之际,向魏惠王举荐商鞅,魏惠王未予理睬。魏惠王和一个杰出的政治家失之交臂。后来,秦孝公重用商鞅,进行变法,国力强大。公元前 340 年,商鞅设计生擒魏将公子昂,大破魏军,迫使魏国交还过去夺走的河西地。魏惠王说:“寡人恨不用公叔痤之言也。” 3.投奔秦国,支持变法 秦孝公征求“有能出奇计强秦者”。公元前 361 年,商鞅入秦,三次求见秦孝公。前两次求见时,他故意大谈儒家的“王道”治国理论,秦孝公对他所言不感兴趣,“...