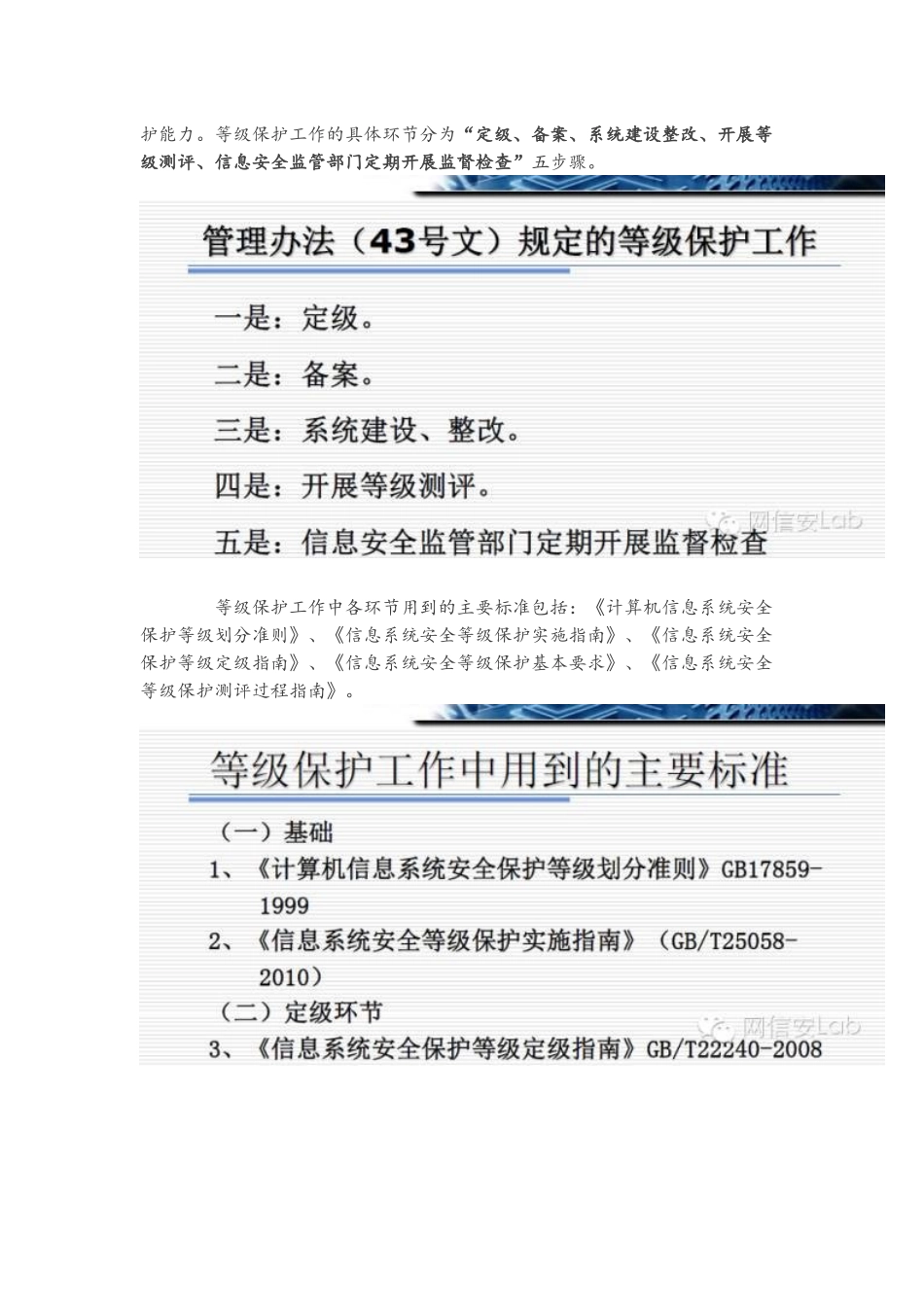

国家等级保护政策标准解读 (一)概述 信息安全等级保护制度是国家信息安全保障工作的基本制度、基本策略和基本方法,是促进信息化健康进展,维护国家安全、社会秩序和公共利益的根本保障。国务院 147 号令及中办发[2025] 27 号文等文件明确规定,要实行信息安全等级保护,重点保护基础信息网络和关系国家安全、经济命脉、社会稳定等方面的重要信息系统。 建立和落实信息安全等级保护制度是形势所迫、国情所需。我国信息安全保障工作要求坚持“积极防备、综合防范”的方针,全面提高信息安全防护能力。等级保护工作的具体环节分为“定级、备案、系统建设整改、开展等级测评、信息安全监管部门定期开展监督检查”五步骤。 等级保护工作中各环节用到的主要标准包括:《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《信息系统安全等级保护实施指南》、《信息系统安全保护等级定级指南》、《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息系统安全等级保护测评过程指南》。 等级保护相关标准与等级保护各工作环节的关系如下: (二)信息安全等级保护实施指南 《信息系统安全等级保护实施指南》(GB/T25058-2025)介绍和描述了实施信息系统等级保护过程中涉及的阶段、过程和需要完成的活动,通过对过程和活动的介绍,使大家了解对信息系统实施等级保护的流程方法,以及不同的角色在不同阶段的作用等。 信息系统全生命周期分为“信息系统定级、总体安全规划、安全设计与实施、安全运行维护、信息系统终止”等五个阶段。 在安全运行与维护阶段,信息系统因需求变化等原因导致局部调整,而系统的安全保护等级并未改变,应从安全运行与维护阶段进入安全设计与实施阶段,重新设计、调整和实施安全措施,确保满足等级保护的要求。但是信息系统发生重大变更导致信息系统等级变化是,应从安全运行维护阶段进入信息系统定级阶段,重新开始一轮信息安全等级保护的实施过程。2.1 信息系统定级 定级备案是信息安全等级保护的首要环节。信息系统定级工作应根据“自主定级、专家评审、主管部门审批、公安机关审核”的原则进行。在等级保护工作中,信息系统运营使用单位和主管部门根据“谁主管谁负责,谁运营谁负责”的原则开展工作,并接受信息安全监管部门对开展等级保护工作的监管。2.1.1 定级 定级工作的主要内容包括:确定定级对象、确定信息系统安全保护等级、组织专家评审、主管部门审批、公安机关审核,具体可根据《关于开展全国重要信息系统安全等级保...