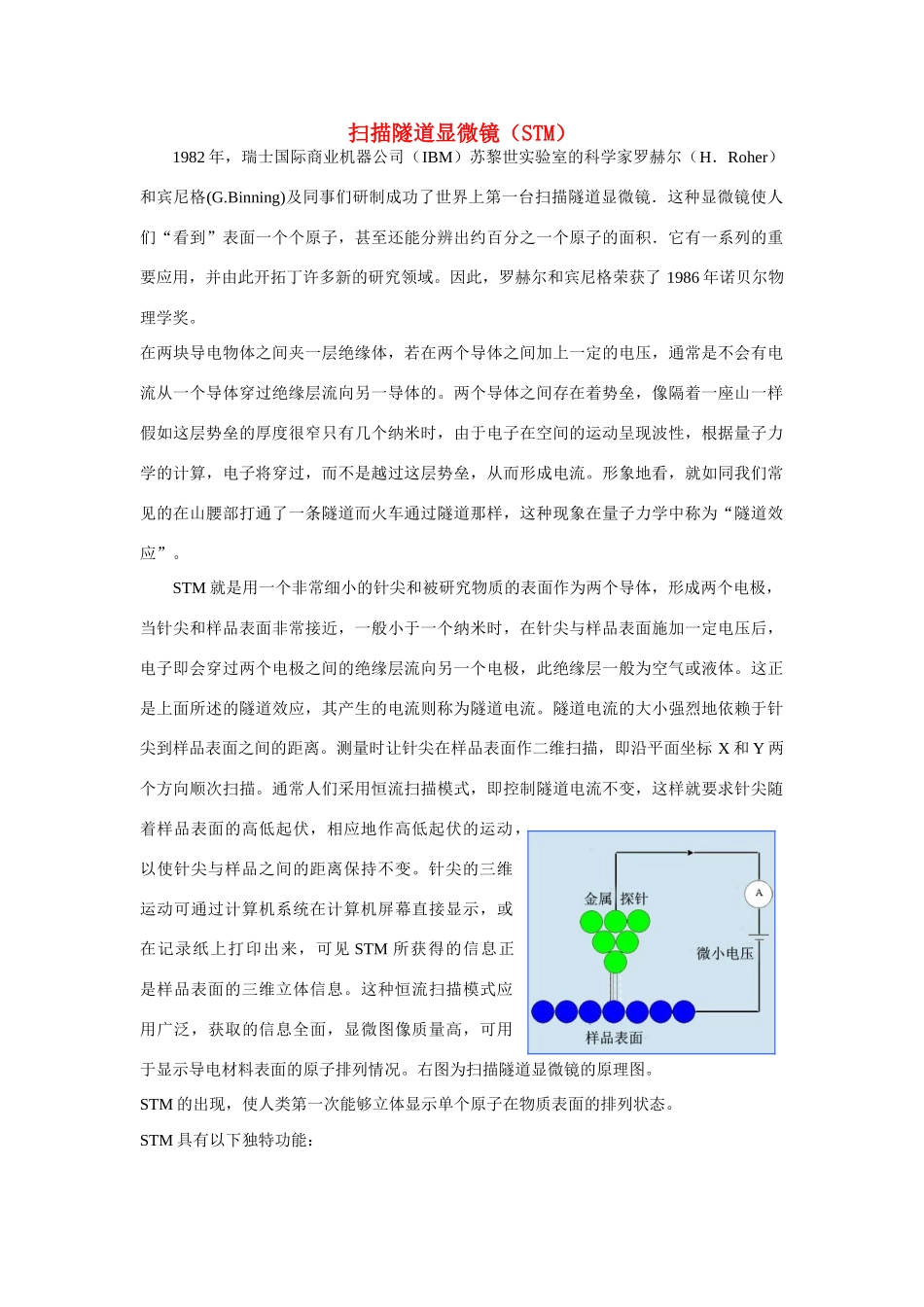

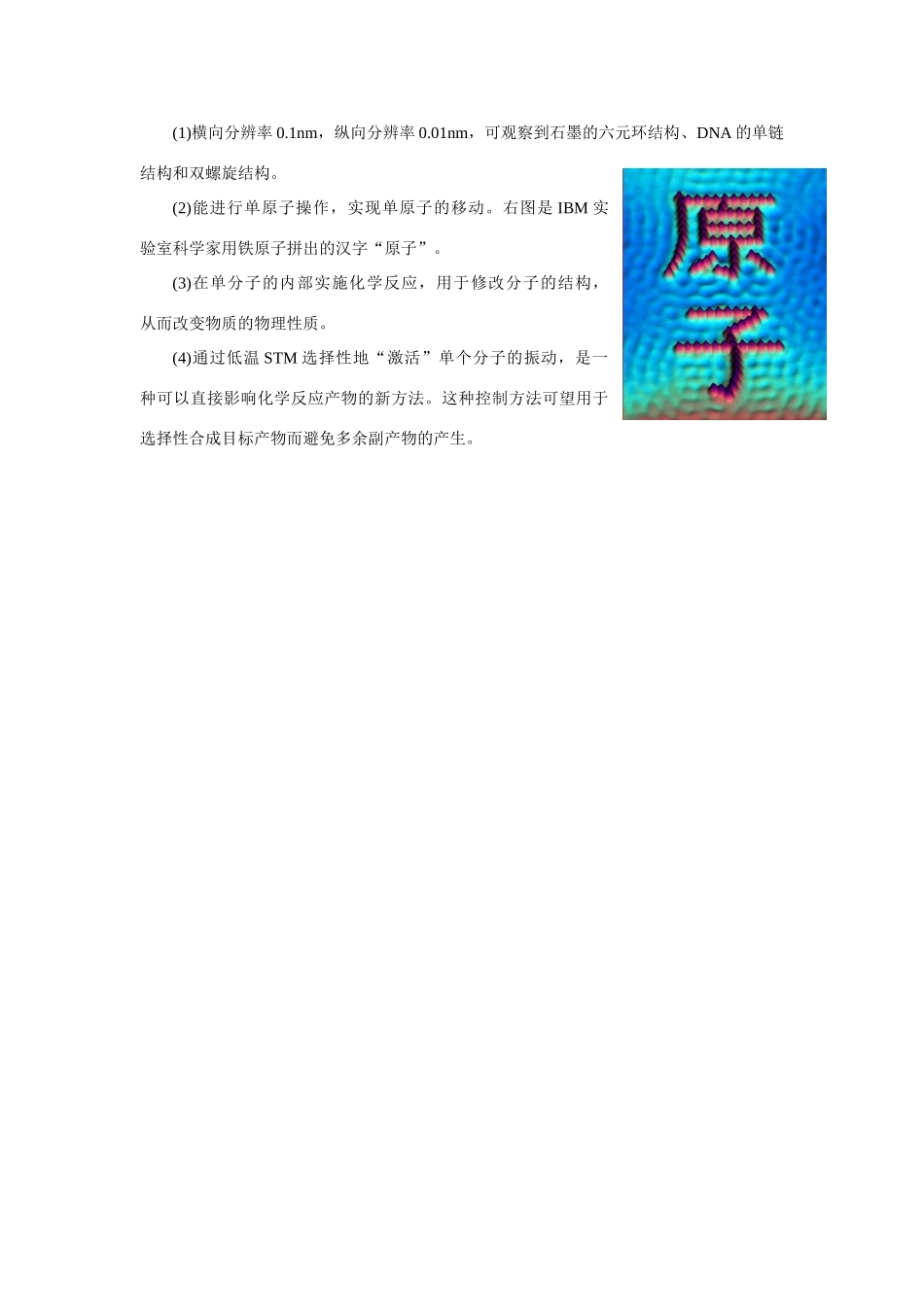

扫描隧道显微镜(STM)1982 年,瑞士国际商业机器公司(IBM)苏黎世实验室的科学家罗赫尔(H.Roher)和宾尼格(G.Binning)及同事们研制成功了世界上第一台扫描隧道显微镜.这种显微镜使人们“看到”表面一个个原子,甚至还能分辨出约百分之一个原子的面积.它有一系列的重要应用,并由此开拓丁许多新的研究领域。因此,罗赫尔和宾尼格荣获了 1986 年诺贝尔物理学奖。在两块导电物体之间夹一层绝缘体,若在两个导体之间加上一定的电压,通常是不会有电流从一个导体穿过绝缘层流向另一导体的。两个导体之间存在着势垒,像隔着一座山一样假如这层势垒的厚度很窄只有几个纳米时,由于电子在空间的运动呈现波性,根据量子力学的计算,电子将穿过,而不是越过这层势垒,从而形成电流。形象地看,就如同我们常见的在山腰部打通了一条隧道而火车通过隧道那样,这种现象在量子力学中称为“隧道效应”。 STM 就是用一个非常细小的针尖和被研究物质的表面作为两个导体,形成两个电极,当针尖和样品表面非常接近,一般小于一个纳米时,在针尖与样品表面施加一定电压后,电子即会穿过两个电极之间的绝缘层流向另一个电极,此绝缘层一般为空气或液体。这正是上面所述的隧道效应,其产生的电流则称为隧道电流。隧道电流的大小强烈地依赖于针尖到样品表面之间的距离。测量时让针尖在样品表面作二维扫描,即沿平面坐标 X 和 Y 两个方向顺次扫描。通常人们采用恒流扫描模式,即控制隧道电流不变,这样就要求针尖随着样品表面的高低起伏,相应地作高低起伏的运动,以使针尖与样品之间的距离保持不变。针尖的三维运动可通过计算机系统在计算机屏幕直接显示,或在记录纸上打印出来,可见 STM 所获得的信息正是样品表面的三维立体信息。这种恒流扫描模式应用广泛,获取的信息全面,显微图像质量高,可用于显示导电材料表面的原子排列情况。右图为扫描隧道显微镜的原理图。STM 的出现,使人类第一次能够立体显示单个原子在物质表面的排列状态。STM 具有以下独特功能:(1)横向分辨率 0.1nm,纵向分辨率 0.01nm,可观察到石墨的六元环结构、DNA 的单链结构和双螺旋结构。(2)能进行单原子操作,实现单原子的移动。右图是 IBM 实验室科学家用铁原子拼出的汉字“原子”。(3)在单分子的内部实施化学反应,用于修改分子的结构,从而改变物质的物理性质。(4)通过低温 STM 选择性地“激活”单个分子的振动,是一种可以直接影响化学反应产物的新方法。这种控制方法可望用于选择性合成目标产物而避免多余副产物的产生。