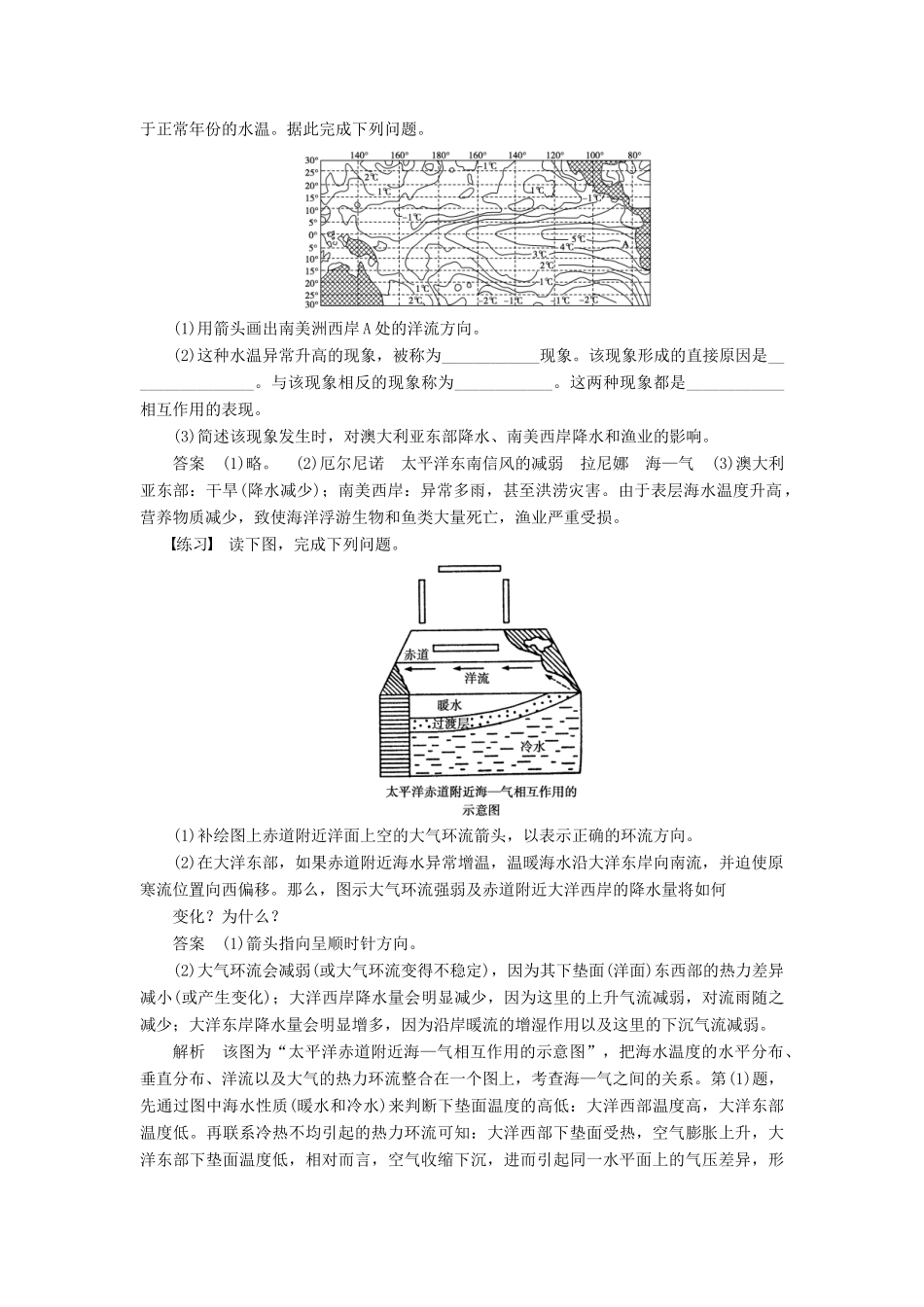

第四章 海-气作用厄尔尼诺—拉尼娜现象1.厄尔尼诺—拉尼娜现象厄尔尼诺一词来源于西班牙文,原意是“圣婴”,最初用来表示某些年份圣诞节前后,沿厄瓜多尔海岸出现的一支微弱且向南移动的暖洋流。后来科学上用此词表示在南美秘鲁和厄瓜多尔附近尺度为几千千米的赤道东太平洋海面温度的异常增温现象。在厄尔尼诺现象之后往往出现赤道东太平洋上温度异常变冷现象,过去称为反厄尔尼诺现象,又称为拉尼娜现象,拉尼娜是“圣女”的意思。2.厄尔尼诺—拉尼娜现象的形成人们知道厄尔尼诺现象已经很久了,但至今对厄尔尼诺形成机制还不太清楚。已有的研究成果认为:正常年份,当赤道南侧东南信风盛行时,在南美秘鲁和厄瓜多尔沿岸的冷洋流在离岸风(东南风)的作用下,使沿岸一带深层的冷海水上泛,沿岸水温特别低,因此气温也很低,空气层稳定,很少有降水,有利于干燥气候的形成。而在太平洋西岸的印度尼西亚和澳大利亚的东北部为东南信风的向风岸,又有暖洋流经过,有利于这些地区暖湿多雨气候的形成。此外,在赤道地区的东西方向上还存在沃克环流圈。它是由赤道地区存在大尺度的东西方向热力差异所引起的。在赤道太平洋西部的印尼群岛和马来群岛,降水丰沛,水汽凝结成云致雨时释放出大量潜热,形成“热源”;而在南美西岸沿海冷海水上泛形成“冷源”。这种东西温差引起纬向气压差,从而形成“热源”地区气流上升,“冷源”地区气流下沉,冷源下沉气流在低空流向热源地区,热源上升气流在高空流向冷源地区,这样就在赤道太平洋上空形成沃克环流。沃克环流很弱,并常有变化。南美西岸冷海水上泛,再加上沃克环流下沉气流,使厄瓜多尔和秘鲁沿岸地区气候异常干燥。而马来群岛和印尼群岛及澳大利亚东北部沿海处在沃克环流的上升区,再加上暖湿的向岸气流,使这里降水丰沛,空气潮湿。在非正常年份,大约每隔 3~4 年,最短 2 年,最长 7 年,东南信风会突然减弱,甚至会转变为西风,这时赤道太平洋东岸的冷海水上泛现象消失,赤道逆流(自西向东水流)增强,且在较大的洋面坡度作用下,有更多的暖海水输送到东太平洋,厄瓜多尔和秘鲁沿岸的冷洋流转变为暖洋流,海水温度高于多年平均值,出现正距平。据 1951 年、1953 年、1957 年、1965 年、1969 年和 1972 年 6 个厄尔尼诺年暖期 3 个月平均的合成图表明,发展最盛的厄尔尼诺事件,温度正距平 1 ℃的空间范围在赤道附近南北达 15 个纬度,东西达80 个经度(90°W~170°W),中心最...