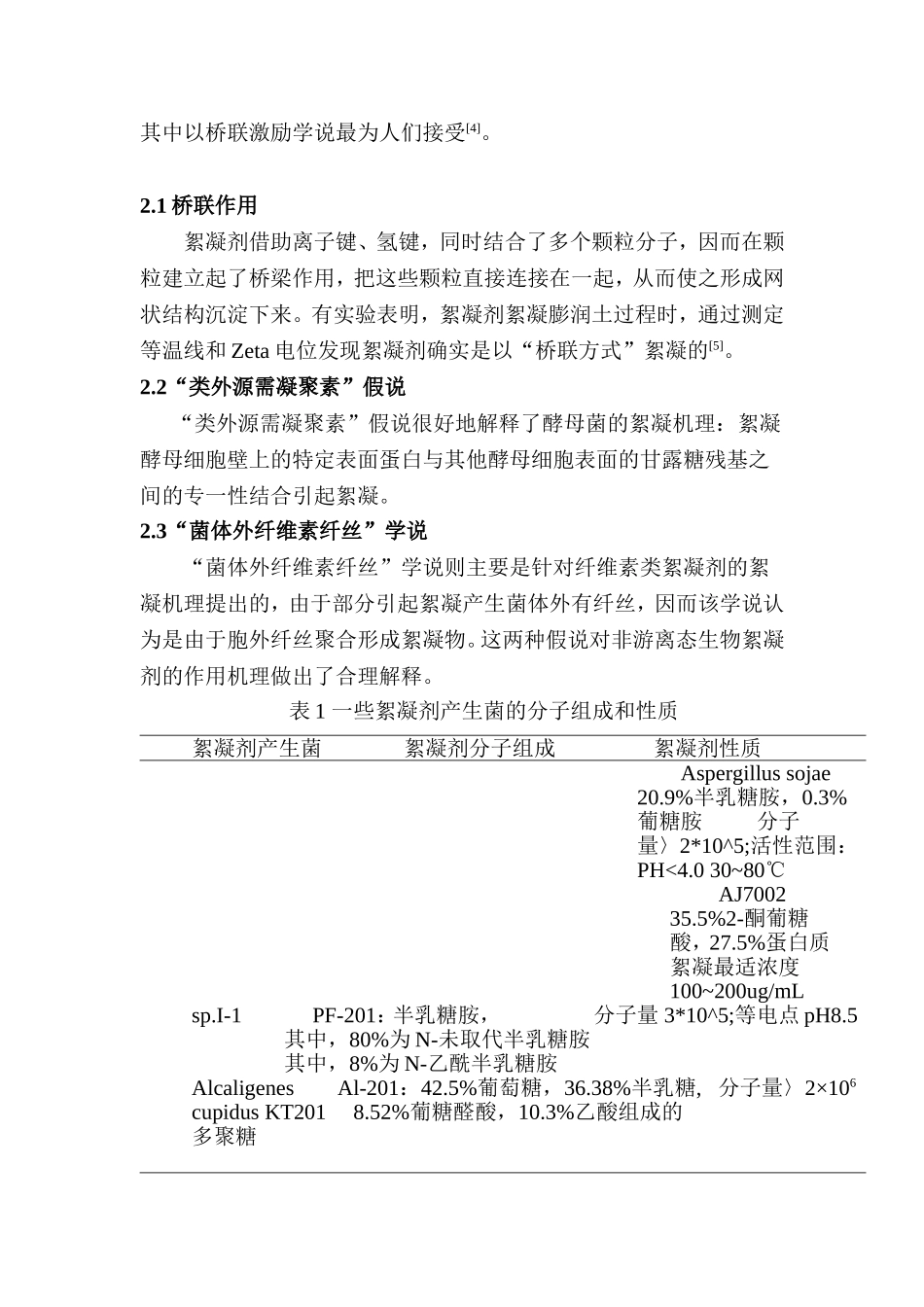

微生物絮凝剂及其应用分析研究环境工程专业摘要:介绍了微生物絮凝剂物质属性和组成,絮凝的几种机理,对产生絮凝的微生物的营养条件进行了简要的说明,对现在微生物絮凝剂的应用范围作了归纳,在此基础上剖析了生物絮凝剂的研究前景和方向。关键词:微生物絮凝剂絮凝机理絮凝微生物污水处理絮凝剂是一类可是水体中不易沉降的悬浮颗粒凝聚沉淀的物质。絮凝剂有三类:一类为有机高分子絮凝剂或助凝剂,如聚丙烯酰胺;二类为无机絮凝剂如硫酸铝、硫酸亚铁、三氯化铁等;三类为微生物絮凝剂。生物絮凝剂是利用生物技术,通过微生物发酵、提取、精制而得到的一种新型、高效、廉价的水处理药剂[2]。1.微生物絮凝剂的种类在这里我只介绍一下按化学组成分类蛋白质:Asp.sojaeAJ7002合成的絮凝剂的主要活性成分是蛋白质和已糖胺;生物絮凝剂NOC-1亿是一种蛋白质,并且该蛋白质分子中含有较多的疏水氨基酸。多糖:目前已经坚定的生物絮凝剂有很多种属于多糖类物质。AlcaligenescupidusKT201代谢的AL-201脂类:Kurane首次从R.drythropolisS-1的培养液中分离到了一种脂类絮凝剂。这是目前发现的唯一的脂类絮凝剂[3]。国外研究者借助各种技术手段对多种絮凝剂组成与性质进行了分析,我选取部分如表1所示DNA:高分子量的天然双链DNA是PesudomonasC-120菌体细胞凝集的直接原因。2.微生物絮凝剂的絮凝机理在用微生物絮凝剂进行水处理中,往往因机理不清楚,而导致不必要的资源浪费。微生物絮凝剂是带有电荷的生物大分子,下列机理其中以桥联激励学说最为人们接受[4]。2.1桥联作用絮凝剂借助离子键、氢键,同时结合了多个颗粒分子,因而在颗粒建立起了桥梁作用,把这些颗粒直接连接在一起,从而使之形成网状结构沉淀下来。有实验表明,絮凝剂絮凝膨润土过程时,通过测定等温线和Zeta电位发现絮凝剂确实是以“桥联方式”絮凝的[5]。2.2“类外源需凝聚素”假说“类外源需凝聚素”假说很好地解释了酵母菌的絮凝机理:絮凝酵母细胞壁上的特定表面蛋白与其他酵母细胞表面的甘露糖残基之间的专一性结合引起絮凝。2.3“菌体外纤维素纤丝”学说“菌体外纤维素纤丝”学说则主要是针对纤维素类絮凝剂的絮凝机理提出的,由于部分引起絮凝产生菌体外有纤丝,因而该学说认为是由于胞外纤丝聚合形成絮凝物。这两种假说对非游离态生物絮凝剂的作用机理做出了合理解释。表1一些絮凝剂产生菌的分子组成和性质絮凝剂产生菌絮凝剂分子组成絮凝剂性质Aspergillussojae20.9%半乳糖胺,0.3%葡糖胺分子量〉2*10^5;活性范围:PH<4.030~80℃AJ700235.5%2-酮葡糖酸,27.5%蛋白质絮凝最适浓度100~200ug/mLsp.I-1PF-201:半乳糖胺,分子量3*10^5;等电点pH8.5其中,80%为N-未取代半乳糖胺其中,8%为N-乙酰半乳糖胺AlcaligenesAl-201:42.5%葡萄糖,36.38%半乳糖,分子量〉2×106cupidusKT2018.52%葡糖醛酸,10.3%乙酸组成的多聚糖Rhodococcus多肽和甘油脂的复合体分子量〉2×106;酸性pH、阳离子存在下有活性;100℃/15min,活性降低50%;对蛋白质酶敏感erythropolisS-1;脂质组成:GM,TM,TDMPestalotiepsissp.Pestan:葡萄糖,葡糖胺,葡糖醛酸,鼠浓度为1mg/mL,活性最高;70℃以下稳定KCTC8637P李糖(100:35:1.5:1.3;mol/mol)3影响微生物絮凝剂产生的营养因素3.1碳源微生物不同,产生絮凝剂所需的碳源也不同。产生NOC-1的红平红球菌以葡萄糖、果糖、山梨糖等水溶性碳源如橄榄油则活性下降[6],Junjinakamura[7]等报道产絮凝剂的通用发酵培养基中有酪蛋白作为碳源和氮源时效果明显;AlcaligenescupidusKT201产生絮凝剂时以葡萄糖、半乳糖胺、蔗糖等作为碳源较好;AspergillussojaeAJ7002对碳源要求条件低;Rhuichirokurane[8]报导,在工业生产上酒精也是很好的碳源物质。3.2氮源产生NOC-1的红平红球菌所需得无机氮源硫酸铵最好;有机氮源以尿素、酵母糕、酪蛋白、氨基酸为最佳;AspergillussojaeAJ7002产絮凝剂时以酵母浸液、氨基酸类为最佳氮源。3.3无机盐及其他综合来看,无机盐以KH2PO4、K2HPO4、MgSO4等为主[9]。4微生物絮凝剂的应用现状4.1废水处理4.1.1畜产废水畜产场废水中有含有较高浓度的总有机碳(TOC)和总氮(TN),是一类...