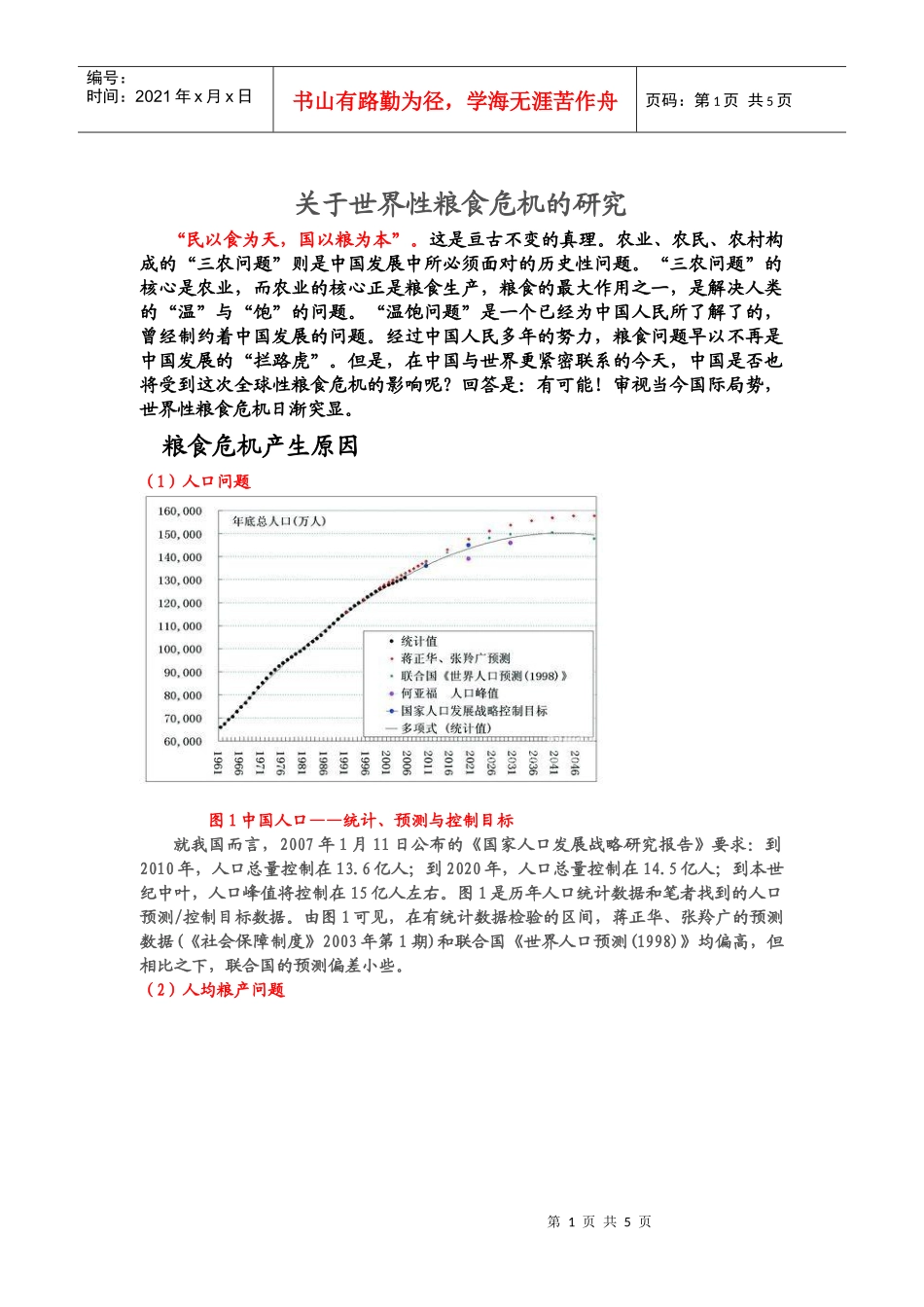

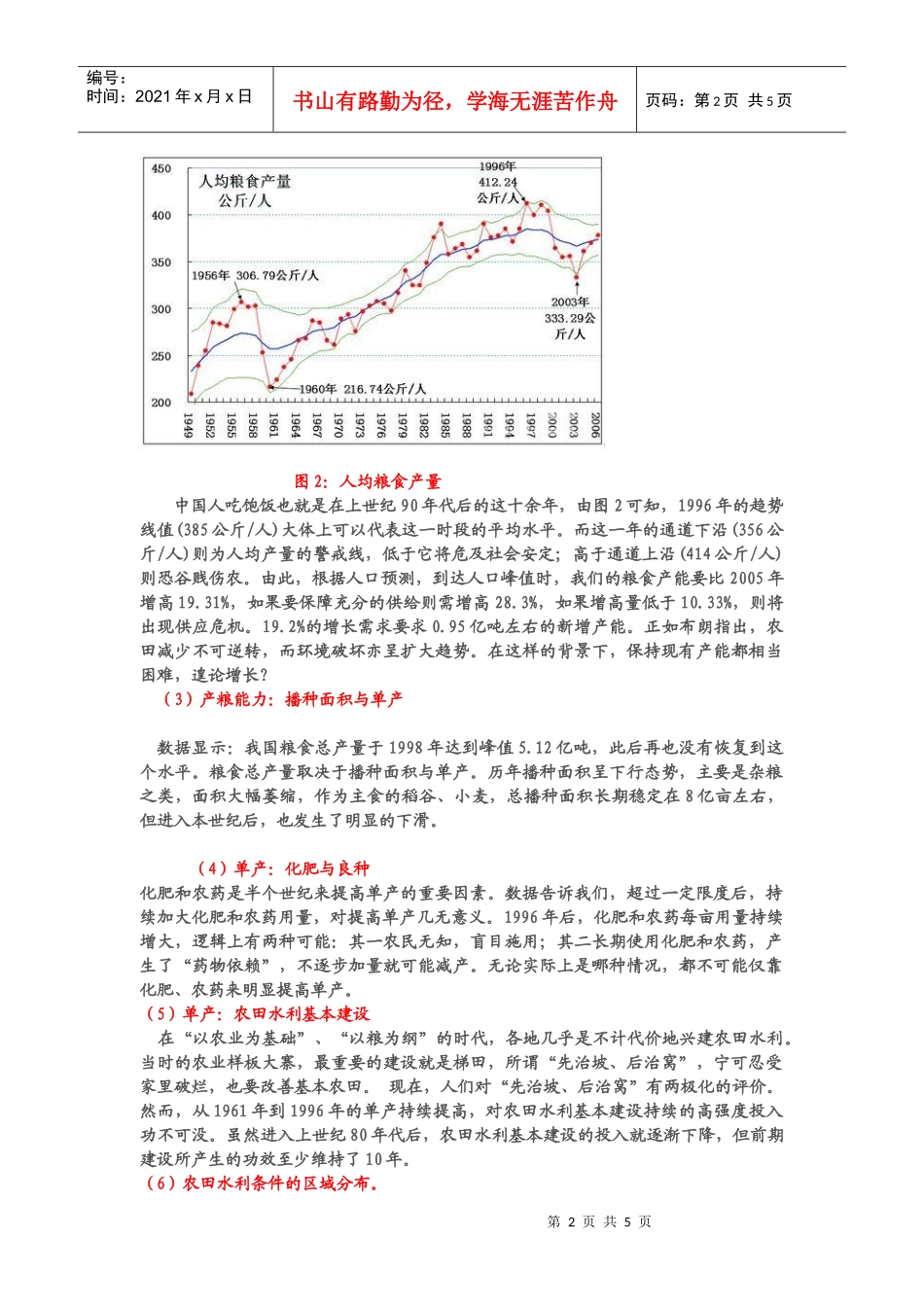

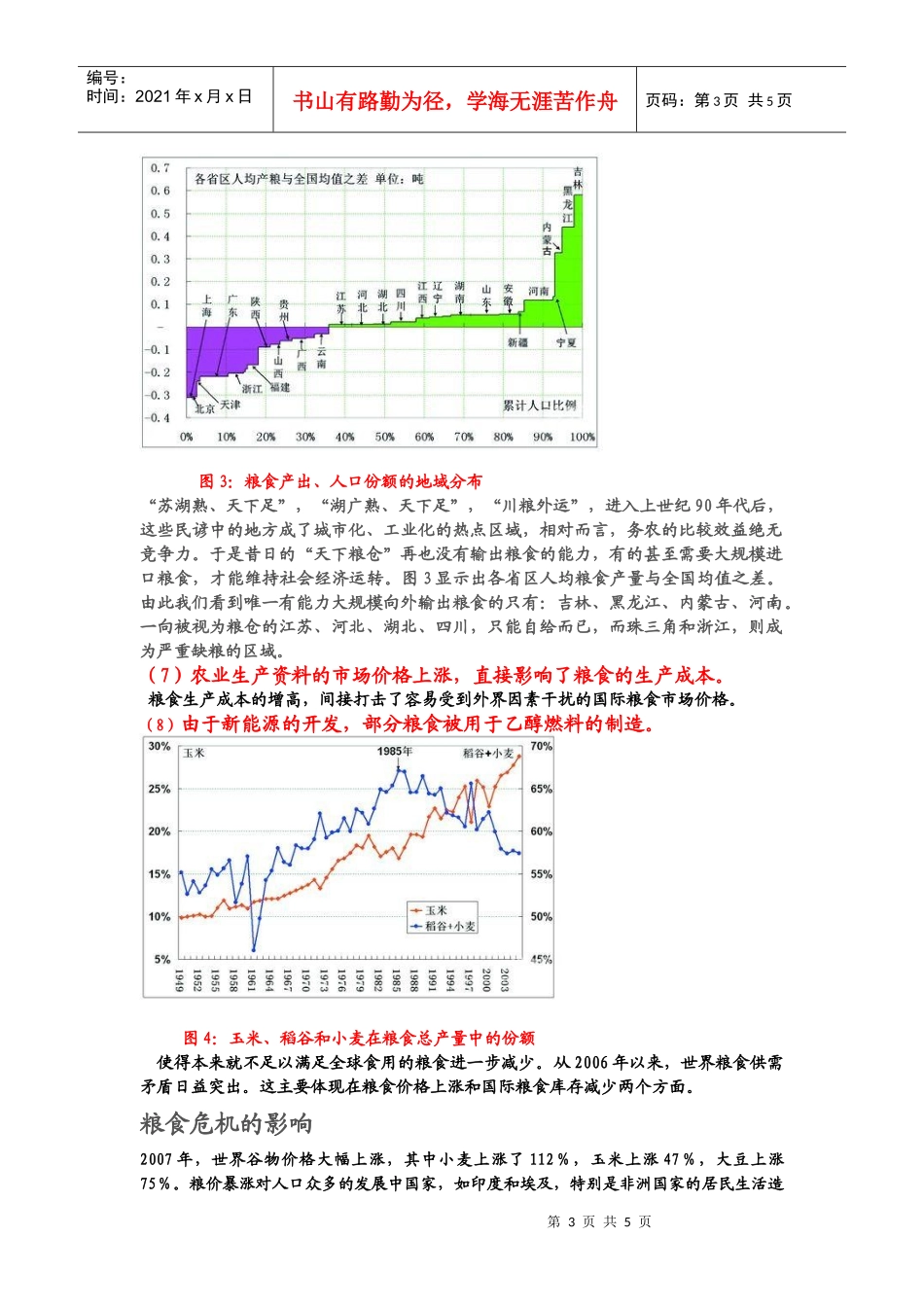

第1页共5页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共5页关于世界性粮食危机的研究“民以食为天,国以粮为本”。这是亘古不变的真理。农业、农民、农村构成的“三农问题”则是中国发展中所必须面对的历史性问题。“三农问题”的核心是农业,而农业的核心正是粮食生产,粮食的最大作用之一,是解决人类的“温”与“饱”的问题。“温饱问题”是一个已经为中国人民所了解了的,曾经制约着中国发展的问题。经过中国人民多年的努力,粮食问题早以不再是中国发展的“拦路虎”。但是,在中国与世界更紧密联系的今天,中国是否也将受到这次全球性粮食危机的影响呢?回答是:有可能!审视当今国际局势,世界性粮食危机日渐突显。粮食危机产生原因(1)人口问题图1中国人口——统计、预测与控制目标就我国而言,2007年1月11日公布的《国家人口发展战略研究报告》要求:到2010年,人口总量控制在13.6亿人;到2020年,人口总量控制在14.5亿人;到本世纪中叶,人口峰值将控制在15亿人左右。图1是历年人口统计数据和笔者找到的人口预测/控制目标数据。由图1可见,在有统计数据检验的区间,蒋正华、张羚广的预测数据(《社会保障制度》2003年第1期)和联合国《世界人口预测(1998)》均偏高,但相比之下,联合国的预测偏差小些。(2)人均粮产问题第2页共5页第1页共5页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共5页图2:人均粮食产量中国人吃饱饭也就是在上世纪90年代后的这十余年,由图2可知,1996年的趋势线值(385公斤/人)大体上可以代表这一时段的平均水平。而这一年的通道下沿(356公斤/人)则为人均产量的警戒线,低于它将危及社会安定;高于通道上沿(414公斤/人)则恐谷贱伤农。由此,根据人口预测,到达人口峰值时,我们的粮食产能要比2005年增高19.31%,如果要保障充分的供给则需增高28.3%,如果增高量低于10.33%,则将出现供应危机。19.2%的增长需求要求0.95亿吨左右的新增产能。正如布朗指出,农田减少不可逆转,而环境破坏亦呈扩大趋势。在这样的背景下,保持现有产能都相当困难,遑论增长?(3)产粮能力:播种面积与单产数据显示:我国粮食总产量于1998年达到峰值5.12亿吨,此后再也没有恢复到这个水平。粮食总产量取决于播种面积与单产。历年播种面积呈下行态势,主要是杂粮之类,面积大幅萎缩,作为主食的稻谷、小麦,总播种面积长期稳定在8亿亩左右,但进入本世纪后,也发生了明显的下滑。(4)单产:化肥与良种化肥和农药是半个世纪来提高单产的重要因素。数据告诉我们,超过一定限度后,持续加大化肥和农药用量,对提高单产几无意义。1996年后,化肥和农药每亩用量持续增大,逻辑上有两种可能:其一农民无知,盲目施用;其二长期使用化肥和农药,产生了“药物依赖”,不逐步加量就可能减产。无论实际上是哪种情况,都不可能仅靠化肥、农药来明显提高单产。(5)单产:农田水利基本建设在“以农业为基础”、“以粮为纲”的时代,各地几乎是不计代价地兴建农田水利。当时的农业样板大寨,最重要的建设就是梯田,所谓“先治坡、后治窝”,宁可忍受家里破烂,也要改善基本农田。现在,人们对“先治坡、后治窝”有两极化的评价。然而,从1961年到1996年的单产持续提高,对农田水利基本建设持续的高强度投入功不可没。虽然进入上世纪80年代后,农田水利基本建设的投入就逐渐下降,但前期建设所产生的功效至少维持了10年。(6)农田水利条件的区域分布。第3页共5页第2页共5页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共5页图3:粮食产出、人口份额的地域分布“苏湖熟、天下足”,“湖广熟、天下足”,“川粮外运”,进入上世纪90年代后,这些民谚中的地方成了城市化、工业化的热点区域,相对而言,务农的比较效益绝无竞争力。于是昔日的“天下粮仓”再也没有输出粮食的能力,有的甚至需要大规模进口粮食,才能维持社会经济运转。图3显示出各省区人均粮食产量与全国均值之差。由此我们看到唯一有能力大规模向外输出粮食的只有:吉林、黑龙江、内蒙古、河南。一向被视为粮仓的江苏、河北、湖北、四川,只能自...