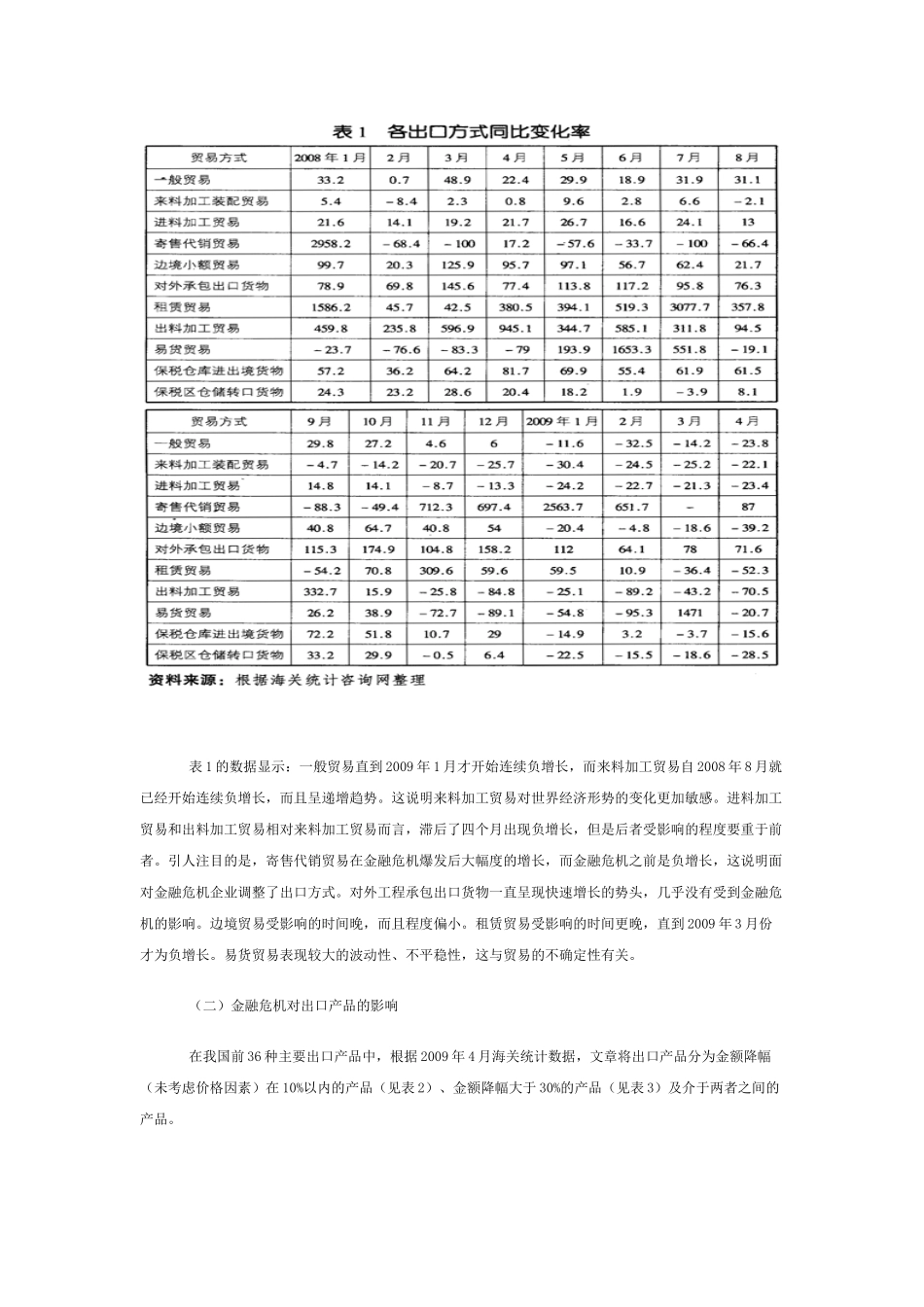

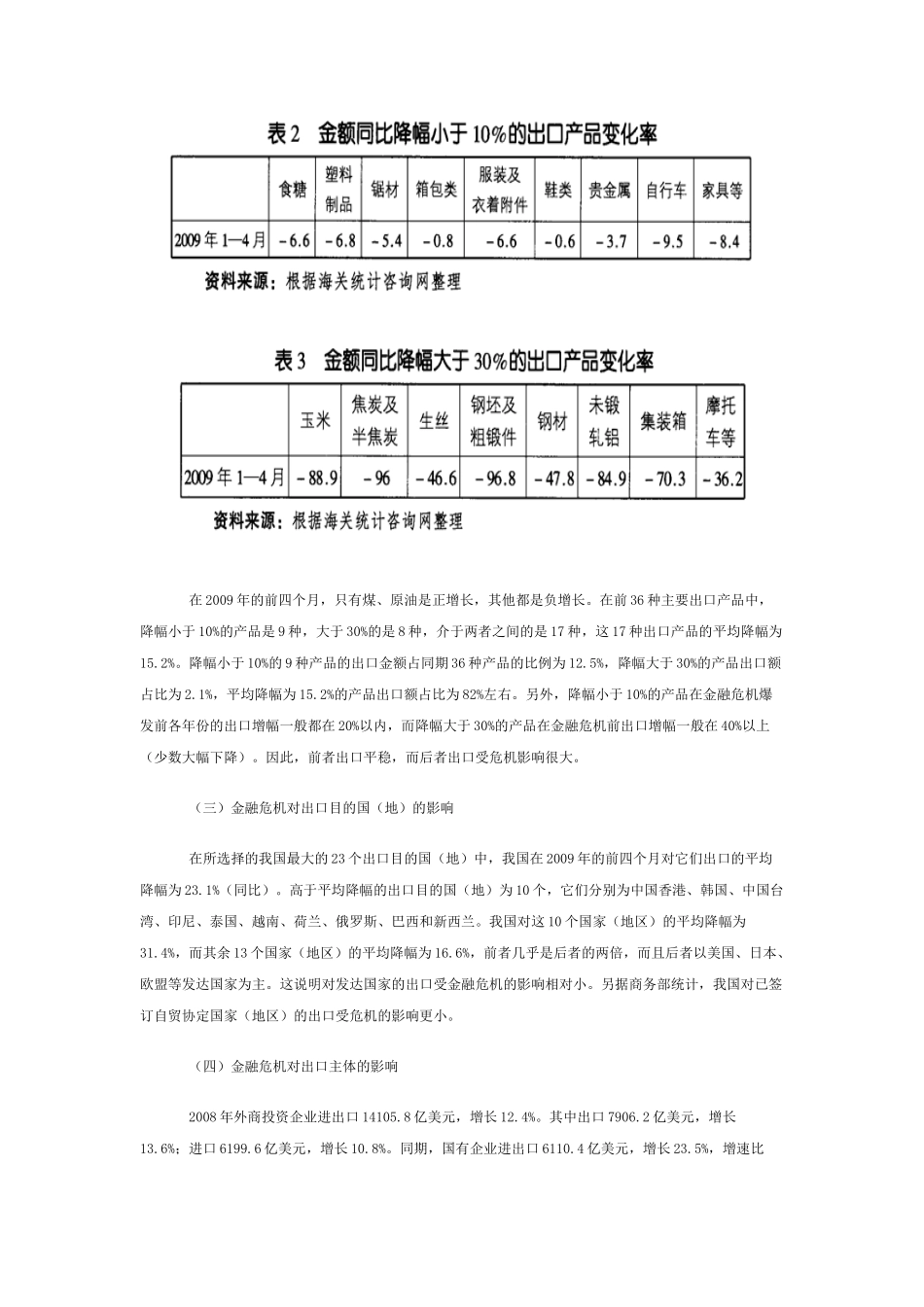

后金融危机时期我国外贸结构调整方向及策略分析金融危机是一面镜子,让我们看到了我国外贸发展中深层次的结构性问题。在信息技术发展及应用不断深化的背景下,以及以要素为界面的产品内分工方兴未艾之时,金融危机给了我们一次思考的机会:中国如何调整外贸结构并有效参与新的国际分工?一、金融危机对我国外贸结构的“压力测试”本文所界定的外贸结构包括四个方面:贸易方式、贸易商品、贸易国别及贸易主体。由于我国政府提出稳定外需的政策目标,故而主要从出口的角度分析外贸结构。为此,文章根据我国海关对外贸易统计数据,对我国外贸结构所受金融危机的影响进行分析。(一)金融危机对贸易方式的影响根据海关的统计分类,我国的贸易方式(这里是指出口方式)分为19种基本形式。考虑到少数方式贸易发生量很小甚至没有,例如2008年以来的补偿贸易,文章分析了11种基本的贸易方式(见表1)所受金额危机的影响。表1的数据显示:一般贸易直到2009年1月才开始连续负增长,而来料加工贸易自2008年8月就已经开始连续负增长,而且呈递增趋势。这说明来料加工贸易对世界经济形势的变化更加敏感。进料加工贸易和出料加工贸易相对来料加工贸易而言,滞后了四个月出现负增长,但是后者受影响的程度要重于前者。引人注目的是,寄售代销贸易在金融危机爆发后大幅度的增长,而金融危机之前是负增长,这说明面对金融危机企业调整了出口方式。对外工程承包出口货物一直呈现快速增长的势头,几乎没有受到金融危机的影响。边境贸易受影响的时间晚,而且程度偏小。租赁贸易受影响的时间更晚,直到2009年3月份才为负增长。易货贸易表现较大的波动性、不平稳性,这与贸易的不确定性有关。(二)金融危机对出口产品的影响在我国前36种主要出口产品中,根据2009年4月海关统计数据,文章将出口产品分为金额降幅(未考虑价格因素)在10%以内的产品(见表2)、金额降幅大于30%的产品(见表3)及介于两者之间的产品。在2009年的前四个月,只有煤、原油是正增长,其他都是负增长。在前36种主要出口产品中,降幅小于10%的产品是9种,大于30%的是8种,介于两者之间的是17种,这17种出口产品的平均降幅为15.2%。降幅小于10%的9种产品的出口金额占同期36种产品的比例为12.5%,降幅大于30%的产品出口额占比为2.1%,平均降幅为15.2%的产品出口额占比为82%左右。另外,降幅小于10%的产品在金融危机爆发前各年份的出口增幅一般都在20%以内,而降幅大于30%的产品在金融危机前出口增幅一般在40%以上(少数大幅下降)。因此,前者出口平稳,而后者出口受危机影响很大。(三)金融危机对出口目的国(地)的影响在所选择的我国最大的23个出口目的国(地)中,我国在2009年的前四个月对它们出口的平均降幅为23.1%(同比)。高于平均降幅的出口目的国(地)为10个,它们分别为中国香港、韩国、中国台湾、印尼、泰国、越南、荷兰、俄罗斯、巴西和新西兰。我国对这10个国家(地区)的平均降幅为31.4%,而其余13个国家(地区)的平均降幅为16.6%,前者几乎是后者的两倍,而且后者以美国、日本、欧盟等发达国家为主。这说明对发达国家的出口受金融危机的影响相对小。另据商务部统计,我国对已签订自贸协定国家(地区)的出口受危机的影响更小。(四)金融危机对出口主体的影响2008年外商投资企业进出口14105.8亿美元,增长12.4%。其中出口7906.2亿美元,增长13.6%;进口6199.6亿美元,增长10.8%。同期,国有企业进出口6110.4亿美元,增长23.5%,增速比2007年加快3.7个百分点。其中出口2572.3亿美元,增长14.4%;进口3538.1亿美元,增长31.1%。此外,集体、私营及其他企业进出口增长平稳,2008年进出口5400.2亿美元,增长27.3%。其中,出口3807亿美元,增长27.9%;进口1593.2亿美元,增长25.7%。2009年的前两个月,国企出口279.8亿美元,同比下降了22.8%,进口了317.6亿美元,同比下降了40.3%;外企出口了849.1亿美元,同比下降了23.8%,进口了614.4亿美元,下降了34%。因此2009年国企和外企有相似的表现。二、我国外贸结构的脆弱性上述金融危机对我国外贸结构的影响表明,我国的对外贸易经过长期的高速增长后,开始显现其自身的...