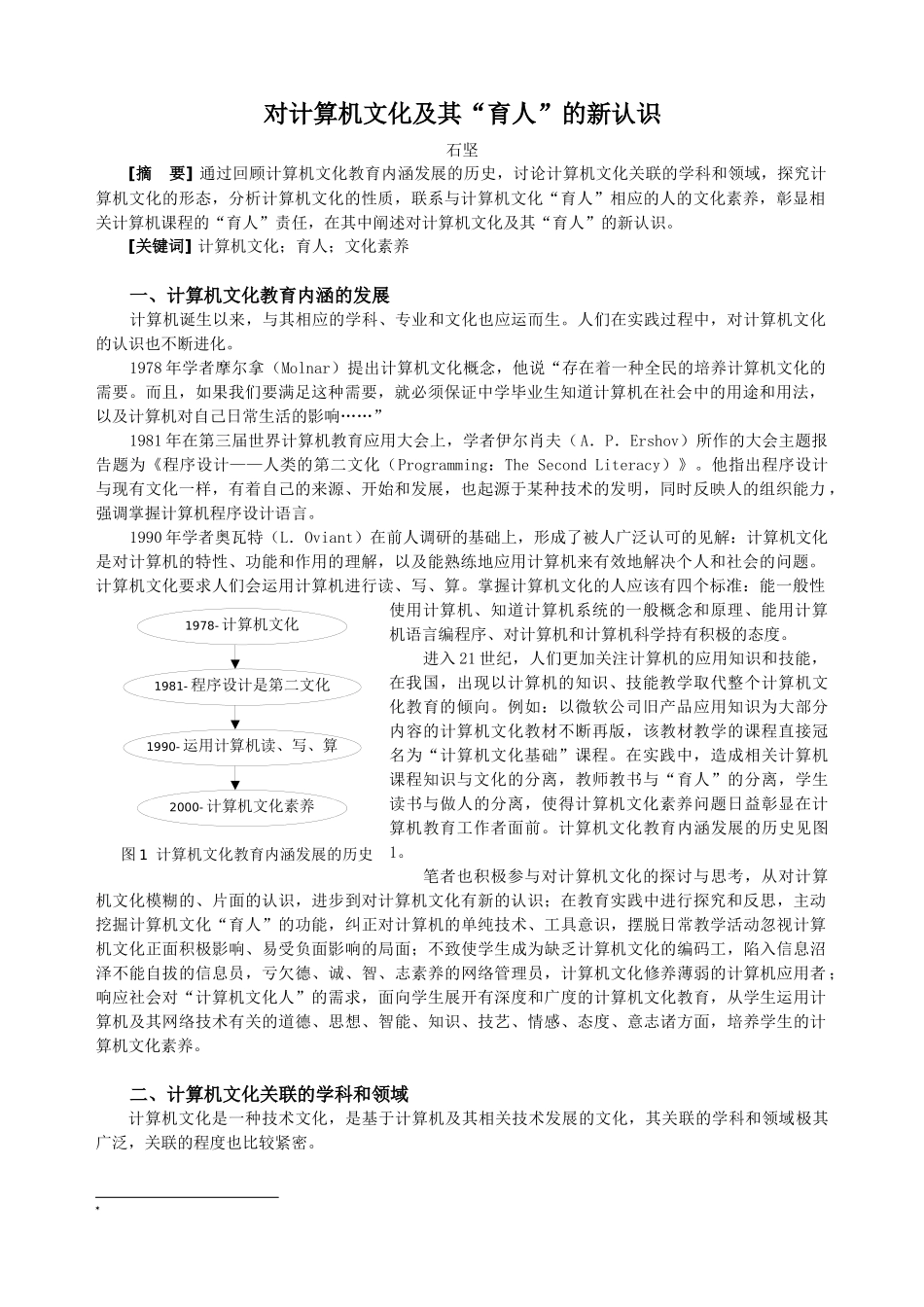

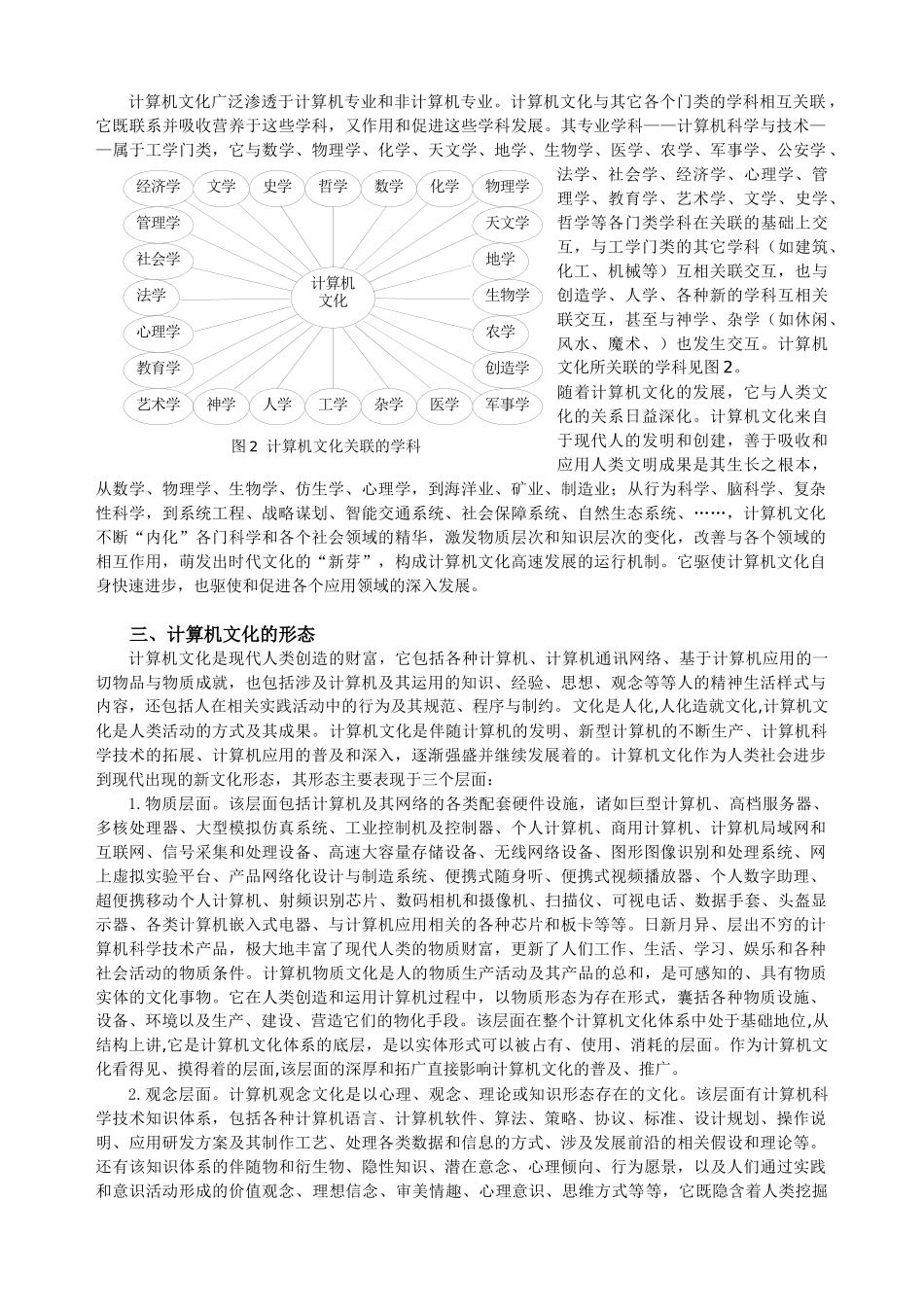

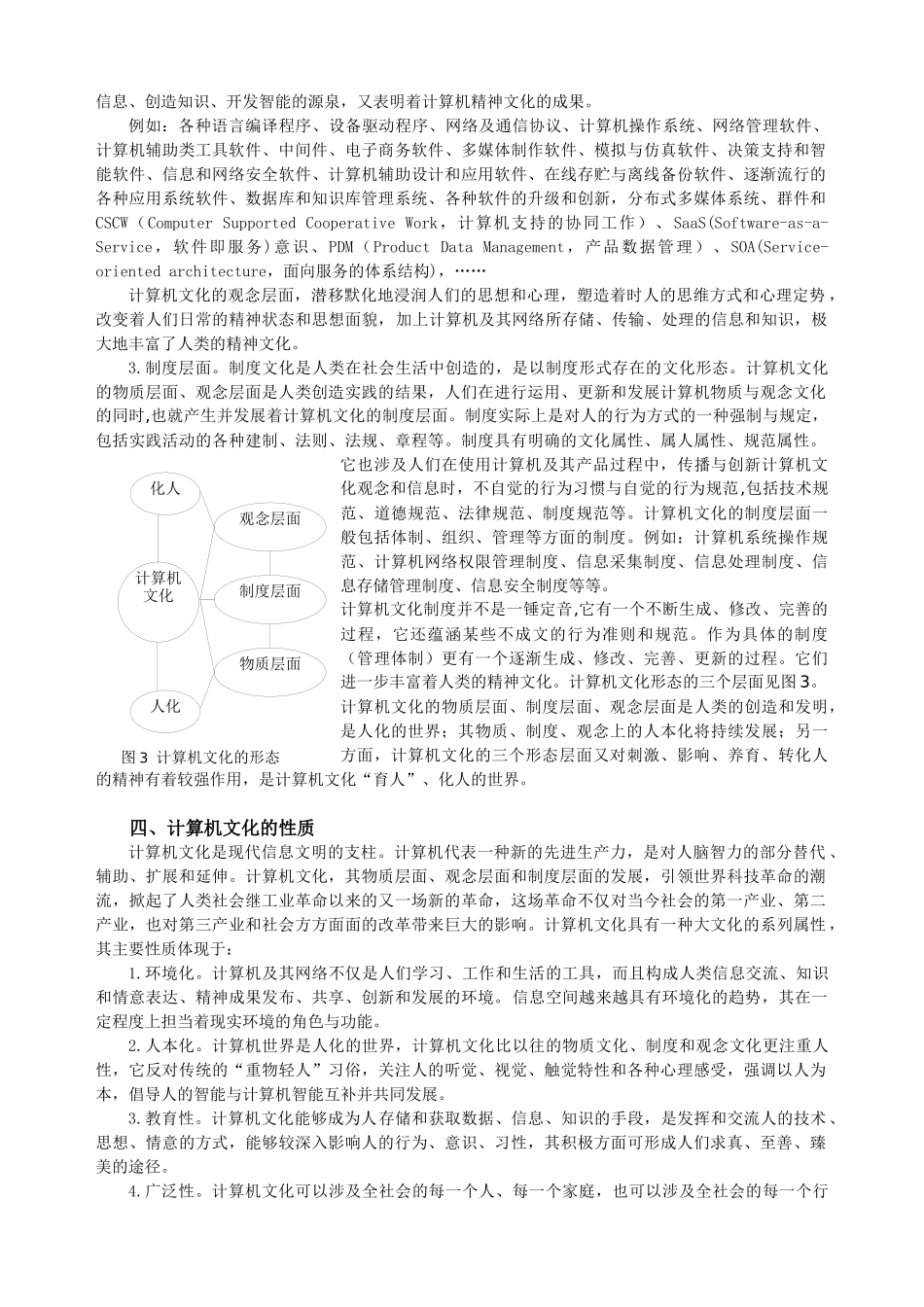

1978-计算机文化1981-程序设计是第二文化1990-运用计算机读、写、算2000-计算机文化素养图1计算机文化教育内涵发展的历史对计算机文化及其“育人”的新认识石坚[摘要]通过回顾计算机文化教育内涵发展的历史,讨论计算机文化关联的学科和领域,探究计算机文化的形态,分析计算机文化的性质,联系与计算机文化“育人”相应的人的文化素养,彰显相关计算机课程的“育人”责任,在其中阐述对计算机文化及其“育人”的新认识。[关键词]计算机文化;育人;文化素养一、计算机文化教育内涵的发展计算机诞生以来,与其相应的学科、专业和文化也应运而生。人们在实践过程中,对计算机文化的认识也不断进化。1978年学者摩尔拿(Molnar)提出计算机文化概念,他说“存在着一种全民的培养计算机文化的需要。而且,如果我们要满足这种需要,就必须保证中学毕业生知道计算机在社会中的用途和用法,以及计算机对自己日常生活的影响……”1981年在第三届世界计算机教育应用大会上,学者伊尔肖夫(A.P.Ershov)所作的大会主题报告题为《程序设计——人类的第二文化(Programming:TheSecondLiteracy)》。他指出程序设计与现有文化一样,有着自己的来源、开始和发展,也起源于某种技术的发明,同时反映人的组织能力,强调掌握计算机程序设计语言。1990年学者奥瓦特(L.Oviant)在前人调研的基础上,形成了被人广泛认可的见解:计算机文化是对计算机的特性、功能和作用的理解,以及能熟练地应用计算机来有效地解决个人和社会的问题。计算机文化要求人们会运用计算机进行读、写、算。掌握计算机文化的人应该有四个标准:能一般性使用计算机、知道计算机系统的一般概念和原理、能用计算机语言编程序、对计算机和计算机科学持有积极的态度。进入21世纪,人们更加关注计算机的应用知识和技能,在我国,出现以计算机的知识、技能教学取代整个计算机文化教育的倾向。例如:以微软公司旧产品应用知识为大部分内容的计算机文化教材不断再版,该教材教学的课程直接冠名为“计算机文化基础”课程。在实践中,造成相关计算机课程知识与文化的分离,教师教书与“育人”的分离,学生读书与做人的分离,使得计算机文化素养问题日益彰显在计算机教育工作者面前。计算机文化教育内涵发展的历史见图1。笔者也积极参与对计算机文化的探讨与思考,从对计算机文化模糊的、片面的认识,进步到对计算机文化有新的认识;在教育实践中进行探究和反思,主动挖掘计算机文化“育人”的功能,纠正对计算机的单纯技术、工具意识,摆脱日常教学活动忽视计算机文化正面积极影响、易受负面影响的局面;不致使学生成为缺乏计算机文化的编码工,陷入信息沼泽不能自拔的信息员,亏欠德、诚、智、志素养的网络管理员,计算机文化修养薄弱的计算机应用者;响应社会对“计算机文化人”的需求,面向学生展开有深度和广度的计算机文化教育,从学生运用计算机及其网络技术有关的道德、思想、智能、知识、技艺、情感、态度、意志诸方面,培养学生的计算机文化素养。二、计算机文化关联的学科和领域计算机文化是一种技术文化,是基于计算机及其相关技术发展的文化,其关联的学科和领域极其广泛,关联的程度也比较紧密。计算机文化哲学工学生物学军事学物理学社会学管理学艺术学法学教育学心理学创造学农学杂学医学地学天文学化学数学文学人学神学史学经济学图2计算机文化关联的学科计算机文化广泛渗透于计算机专业和非计算机专业。计算机文化与其它各个门类的学科相互关联,它既联系并吸收营养于这些学科,又作用和促进这些学科发展。其专业学科——计算机科学与技术——属于工学门类,它与数学、物理学、化学、天文学、地学、生物学、医学、农学、军事学、公安学、法学、社会学、经济学、心理学、管理学、教育学、艺术学、文学、史学、哲学等各门类学科在关联的基础上交互,与工学门类的其它学科(如建筑、化工、机械等)互相关联交互,也与创造学、人学、各种新的学科互相关联交互,甚至与神学、杂学(如休闲、风水、魔术、)也发生交互。计算机文化所关联的学科见图2。随着计算机文化的发展,它与人类文化的关系日益深化。计算机文化来...