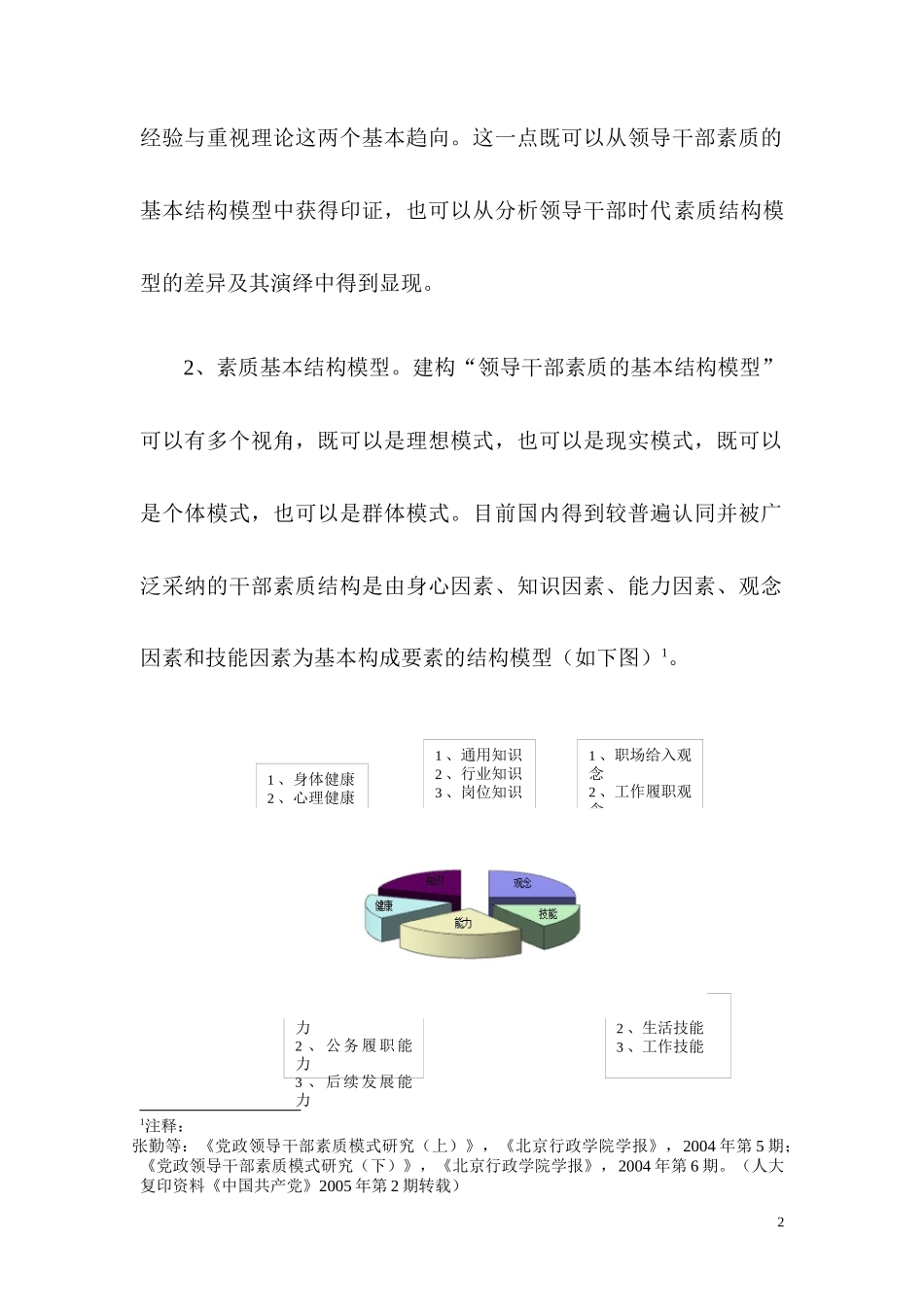

领导科学领导素质篇第一节领导干部的素质模式一、领导干部素质的基本结构模型1、素质概说。素质是能够区分在特定的工作岗位和组织环境中,创造工作绩效的各种个人特征的集合(包括技能、知识、社会角色与自我形象、品质、动机等)。国外学者的研究成果颇丰,如素质库(双面神系统)的理论,核心素质、通用素质和角色素质分类的理论等。国内学者围绕干部素质规范化、本土化的问题进行了许多成功的探讨,并初步建立了多种适用我国需要的素质模型框架体系。但是,无论以怎样的理论角度描述领导干部的素质结构,也无论怎样归纳领导干部素质的类型,以思维方式和行为特征为基本角度进行研究都是最重要的,而且所有有效的研究又都可以被归纳为重视11、保健技能2、生活技能3、工作技能1、为政必要能力2、公务履职能力3、后续发展能力1、职场给入观念2、工作履职观念3、生涯管理观念1、身体健康2、心理健康1、通用知识2、行业知识3、岗位知识经验与重视理论这两个基本趋向。这一点既可以从领导干部素质的基本结构模型中获得印证,也可以从分析领导干部时代素质结构模型的差异及其演绎中得到显现。2、素质基本结构模型。建构“领导干部素质的基本结构模型”可以有多个视角,既可以是理想模式,也可以是现实模式,既可以是个体模式,也可以是群体模式。目前国内得到较普遍认同并被广泛采纳的干部素质结构是由身心因素、知识因素、能力因素、观念因素和技能因素为基本构成要素的结构模型(如下图)1。1注释:张勤等:《党政领导干部素质模式研究(上)》,《北京行政学院学报》,2004年第5期;《党政领导干部素质模式研究(下)》,《北京行政学院学报》,2004年第6期。(人大复印资料《中国共产党》2005年第2期转载)2图1:领导干部素质基本结构模型在这一基本素质结构模型中,各构成要素具有不同的特性和组合偏好,它们之间可能的组合形式可以有数十种,不过具有相同或相近属性的要素总是更容易形成强势组合。如“知识”与“观念”合成强势的组合率较高,“能力”和“技能”合成强势的组合率较高等。而且,“知识+观念”强势的人往往都是善于思想者,表现出偏好理论的特征,“能力+技能”强势的人往往都是善于行动者,表现出偏好经验的特征。3、素质时期结构模型。干部素质的基本结构模型,是一个以“健康”、“知识”、“观念”、“能力”和“技能”要素为基础的静态模式。事实上,由于中国干部制度的非中立特点和中国社会文化的政治化趋向,干部的素质具有很强的时代性。分析当代中国领导干部的素质成因不能脱离历史的维度,需要将之置于中国社会3创业-泛精神型封闭-泛政治型开放-泛利益型发展-理性型历史的发展进程中进行考察。以中国共产党的执政历史为线索,按照一定的历史分期,即:创业-泛精神时期(1949年-1966年)、封闭-泛政治时期(1966年-1977年)、开放-泛利益时期(1977年-2001年)、发展-理性时期(2001年-)2,可以形成同构不同质的四个素质模型(见下图)。图2:领导干部时期素质结构演绎模型“同构”指的是“泛精神”、“泛政治”、“泛利益”和“理性”时期的素质结构,都是对“领导干部素质基本结构模型”的套用,因而都是由相同的5个要素组成的。“不同质”指的是填充5要素的内容因时期不同,而形成了各具特色的“型”。如以“观念”要素相比较:在“泛精神”时期,认为“精神”与“肉体”的关系是“精神”至高无上,“公”与“私”个人只能“大公无私”2参见张勤:《现代中国社会的文明进程及趋势》,《新视野》,2003年第6期。4讲“奉献”,“所有制”必须消灭“私有”;在“泛政治”时期,认为“政治”与“非政治”是“政治”决定一切,“立场”与“认识”、“感情”相矛盾必须“亲不亲阶级分”;在“泛利益”时期,认为“经济”与“非经济”是“金钱至尊”和“利益至上”;进入“理性”时期以后,中国人对以上诸矛盾的理解,开始变得全面和辨证。于是,“科学发展观”、“工作价值观”、“社会和谐观”等“观”论,取代了单一“精神”、“政治”、“利益”等“因素”论,把国家和社会的发展带入了一个新的历史时期。再如以“能力”要素相比较,在“泛利益”时期,...