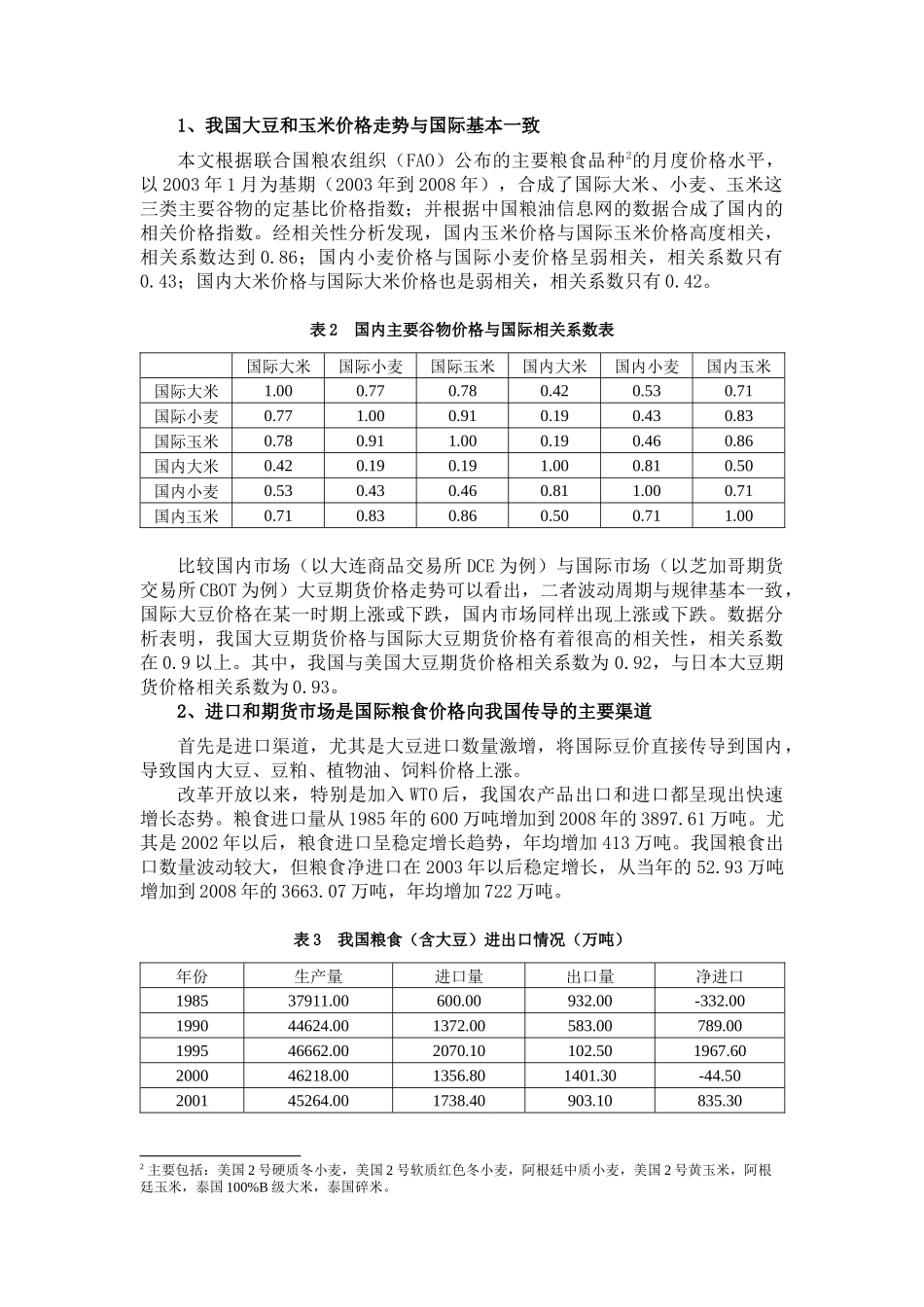

国际粮食价格对我国CPI的影响及对策金三林1(国务院发展研究中心信息中心北京:100010)摘要:国际粮食价格对我国食品价格及CPI的影响越来越大,大豆、玉米及相关食品受影响最大,进口和期货市场是主要传导渠道。未来10年,国际粮食价格仍具有波动上涨的压力,我国大豆、玉米等粮食品种的对外依存度还会加大,国际粮食价格波动不仅会对我国CPI产生较大的冲击,也对我国传统的、以需求管理为主的价格调控政策提出了挑战。新形势下,应对国际粮食价格冲击需要有新的政策思路,更多地从供给侧采取措施。关键词:国际粮食价格CPI影响对策以粮食为基础的食品价格在我国CPI(居民消费价格)中的权重很高(约占1/3),我国粮食价格已基本放开,食品价格对CPI的影响较大。改革开放以来发生的几次CPI上涨,都与食品价格上涨有关。2006年以来,又出现了四个新的特点:食品价格对CPI变动的贡献率大,副食价格对食品价格变动的贡献率大,玉米和大豆价格对副食价格变动的贡献率大,玉米和大豆价格受国际市场的影响大。我国食品价格和CPI受国际粮食价格的影响越来越大,价格调控也需要有国际视野。一、副食价格是新时期我国CPI结构性上涨的主要原因由于肉禽等副食占食品类消费价格的权重最大,近年来副食价格波动幅度较大,其对我国CPI的影响也在加大。1、食品消费价格是CPI上涨的主要因素进入新世纪以后,尤其是“十一五”以后,我国CPI变动的结构性特点更加明显。2006-2008年,CPI累计上涨了11%。其中,食品价格上涨的贡献率为87%,拉动CPI上涨了9.6个百分点,占据绝对地位。受金融危机的影响,2009年2-10月份CPI当月同比均为负增长,11月份同比增速由负转正,而当月食品价格上涨的贡献率达到176%,是CPI增速由负转正的最主要因素。2、肉禽等副食价格对食品消费价格的影响加大1金三林,男,1972年出生,籍贯安徽,北京大学经济学院博士后,国务院发展研究中心信息中心副研究员,经济学博士,主要研究方向为宏观经济,社会经济。通过对2002-2008年当月同比数据的回归分析发现,食品消费价格主要受肉禽制品价格的影响(回归系数为0.33),其次是粮食(回归系数为0.16)。但从走势图来看,不同阶段的主要影响因素又有所不同。2006年以前,食品消费价格主要受粮食消费价格的影响,如2003-2005年主要是粮食消费价格带动食品消费价格上涨。但2007-2008年,粮食消费价格涨幅要小于食品,而肉禽类消费价格涨幅则高于食品。这一期间,粮食消费价格各月涨幅基本稳定在6-7%之间,但肉禽类消费价格却从2006年10月份的2.6%一路上升到2008年4月份的47.9%,成为食品消费价格上涨的最主要因素。另外,油脂消费价格上涨的影响也较大。2009年,食品消费价格总体呈温和变动,主要是因为肉禽类消费价格一直为负增长。3、肉禽类消费价格主要受玉米和大豆生产价格的影响2002-2008年,肉禽类消费价格与玉米生产价格的相关系数(均为季度数据)为0.68,与大豆生产价格的相关系数为0.6,与小麦生产价格的相关系数只有0.46,与大米生产价格的相关系数只有0.35,说明肉禽类消费价格主要受玉米和大豆的影响。这主要是因为玉米是禽类的主要饲料,大豆的豆粕主要是猪的饲料。但是相关系数都不是很高,说明肉禽类消费价格还受其它因素的影响,饲料成本只是一个方面。表1四类粮食生产价格与肉禽类消费价格相关系数肉禽类消费价格大豆生产价格大米生产价格小麦生产价格玉米生产价格肉禽类消费价格1.000.600.350.460.68大豆生产价格0.601.000.350.500.52大米生产价格0.350.351.000.960.69小麦生产价格0.460.500.961.000.74玉米生产价格0.680.520.690.741.004、近两年CPI上涨受玉米和大豆价格上涨的影响较大粮食生产价格对食品消费价格的影响,除了上面分析的粮食消费价格、肉禽类消费价格以外,还有其他方面,如大豆生产价格上涨导致油脂消费价格上涨等。为了反映不同时期食品消费价格主导因素(同时也是CPI主导因素)的变化,可分段建立回归方程。2002-2007年的回归方程(季度同比数据)表明,2007年以前,食品消费价格主要是受大米、小麦和玉米生产价格的影响。2007-2008年的回归方程则表明,2007年以后,食品消费价格主要是受玉...