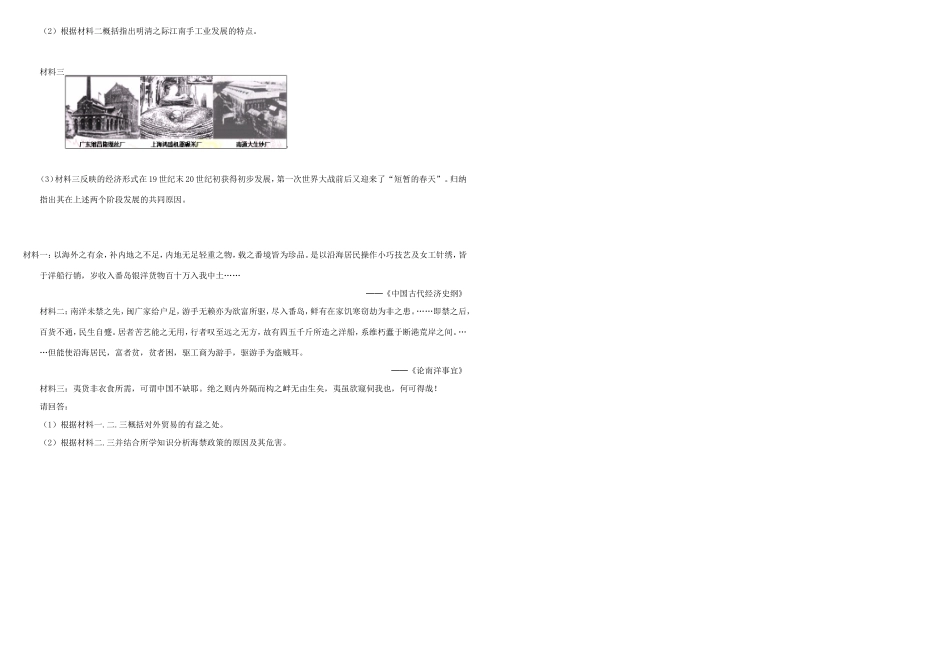

必修二(一)古代中国经济的基本结构和特点△注意事项:1.填写答题卡请使用2B铅笔填涂2.提前5分钟收答题卡一、选择题(在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的)下列最能说明魏晋南北朝时期江南经济开发成果的是()A.耕作技术进步B.农田水利兴修较多C.农作物品种增多D.南北经济趋向平衡在我国古代,“社稷”是国家的代称。其中,“社”指土地之神,“稷”指主管五谷之神。关于国家的这种理解,反映了我国古代()A.农耕水平低,靠天吃饭B.以农业为立国之本C.农业与土地的关系D.重视保护小农经济司马迁在《史记·货殖列传》中说:“待农而食之,虞(指开发山林.川泽等自然资源)而出之,工而成之,商而通之。”从中不能看出()A.农业.手工业和商业各有各的分工B.商业在商品流通方面起了重要作用C.商业在经济领域中的地位比较薄弱D.农业是人的衣食之源,具有重要的地位电视剧《乔家大院》讲述了清代晋商乔致庸的传奇经历。晋商的发展表明()A.小农经济与市场联系日益密切B.政府鼓励贸易促进了商业发展C.资本主义萌芽有了进一步发展D.中国社会经济结构发生新变化白寿彝《中国通史》指出:“自北魏产生,经历隋唐的均田制,是中国历史上最后一个封建国家所有的田制。”在这一“田”制下A.土地全部归国家所有B.土地都可以自由买卖C.农民只需向国家缴纳赋税D.无主荒地由国家重新分配南朝初年,江淮地区“土多稻田”。为了“尽勤地力”,朝廷令“自今悉督种麦。以助阙乏”。这证明该地区在推行()A.垄作法B.套作制C.稻麦二熟制D.一年三熟制商代青铜冶炼技术日臻完善,留下了众多青铜礼器。这表明商朝人已将其用于他们最看重的A.经济生产B.政治活动C.艺术审美D.日常交往纺织业在商代经济中占有重要地位,下列选项中可以支持这一判断的是A.马王堆汉墓出土的素纱襌衣B.纺织家黄道婆创立的新式纺车C.甲骨文中关于祭祀蚕神的内容D.《说文解字》中有关纺织产品的字1985年,一艘荷兰东印度公司的沉船被发现,船上载有景德镇生产的青花瓷。该船沉没的时间最早应为A.北宋中期B.元末明初C.明末清初D.鸦片战争时期在一座古墓中发现了黑亮如漆的黑陶,洁白如雪的白瓷,闻名中外的粉彩和珐琅彩。这座墓葬的时间应不早于()A.魏晋B.隋唐C.宋代D.清代2012年10月以来,考古工作者在青龙镇遗址发现了唐宋房屋基址等遗迹,出土了大量铜器.铁器和瓷器等文物。据此推测当时上海地区的县级治所名称是A嘉兴B松江C华亭D上海清前期《望江南百调》唱道:“扬州好,侨寓半官场,购买园亭宾亦主,经营盐.典仕而商,富贵不归乡。”材料反映了A.仕商身份界限完全打破B.商业发展改变社会风气C.地方商业均由官员经营D.政府摒弃传统抑商政策明朝有人描述在广东大灰岭所见:“盖北货过南者,悉皆金小轻细之物:南货过北者,悉皆盐铁粗重之类。过南者月无百驮,过北者日有数千。”这表明当时A.岭南经济发展程度高于北方B.岭南是商人活动的主要地区C.以物易物是商贸的主要方式D.区域差异造成长途贸易兴盛“坊的制度——就是用墙把坊围起来,除了特定的高官以外,不许向街路开门的制度——到了末年已经完全崩溃,庶人也可以任意面街造屋开门了。”如果日本学者加藤繁的这一观点符合史实,这里省略的两字最有可能是()A.西汉B.唐朝C.北宋D.清代清朝乾隆年间的一首《竹枝词》写道:“呼郎早趁大冈墟,妾理蚕缫已满车;记问洋船曾到几,近来丝价竟何如?”词中的情景当时最有可能出现在()A.环渤海地区B.两湖地区C.四川地区D.珠江三角洲地区宋代高承《事物纪原》称:“民聚不成县而有税课者,则为镇,或以官监之。”这一记载表明A.草市发展为镇级行政区B.城市的经济功能增强C.城市经济重心发生转移D.经济区域化趋势凸显某电视台策划拍摄一部大型历史纪录片,反映公元七世纪时中国商人的生存状况。不少热心人士纷纷献计献策,贡献不少情节构想。下列情节最符合史实的是A.湖南商人刘梦溪在广东十三洋行经营土货.收购烟草B.山西商人齐之姜自幼追随同乡组成的商帮跑买卖C.湖北商人何维君来到长安,在最繁华的住宅区开了家当铺D.四川商人翁旖旎在广州收购阿拉伯胡商带...