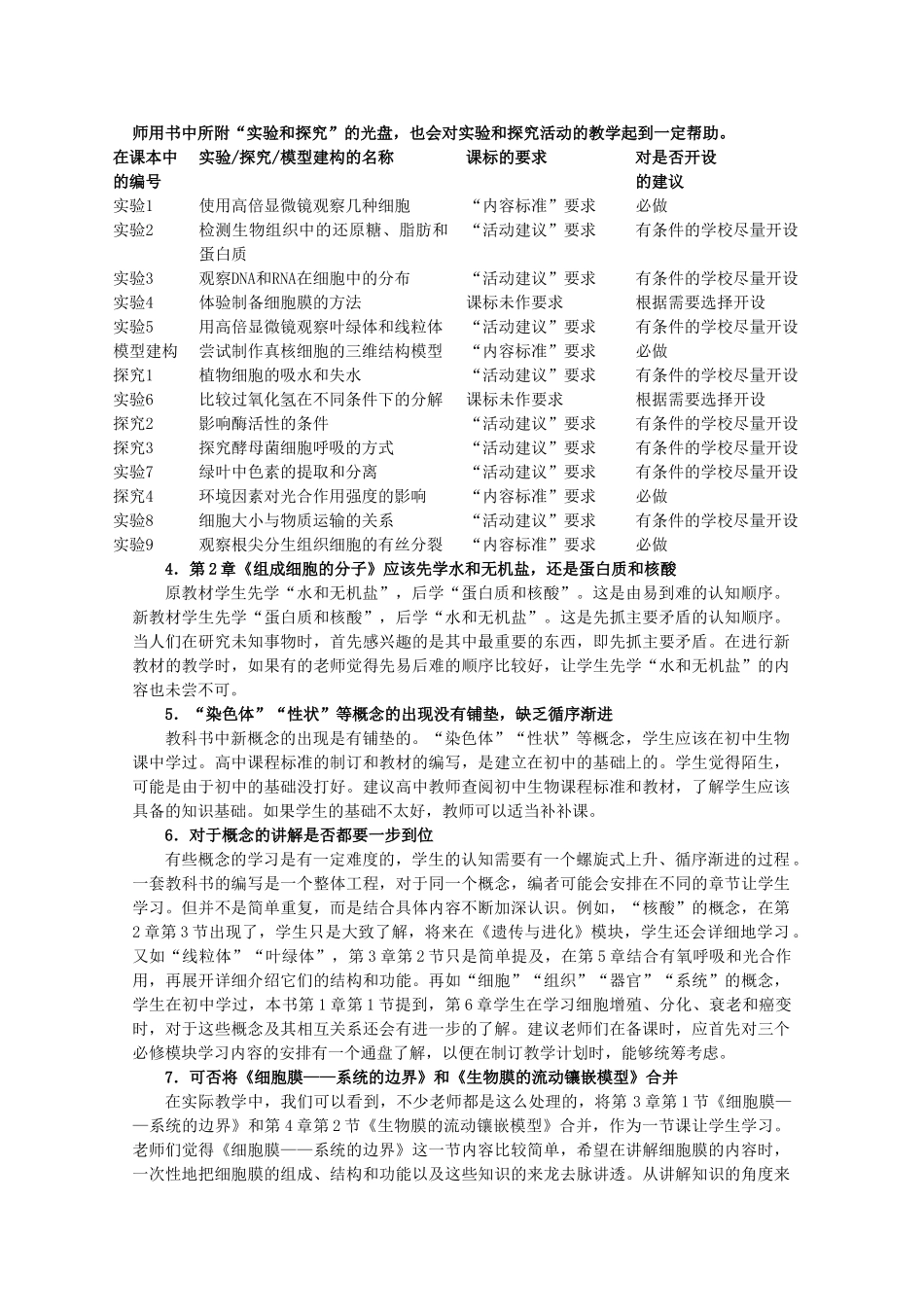

《分子与细胞》常见问题析疑高中生物学课程改革已经进入第三个年头。在过去两年的课改实践中,实验区的教师们积极探索,积累了许多鲜活生动的经验,使生物学的课堂教学呈现出学生参与程度高,乐于探究,师生互动,教学相长的喜人气象。但是教师们也从教材与教学关系的角度,提出了不少问题。这些问题的解决,有赖于教师课程观念的转变,也有赖于教材编者与教师们的进一步沟通。这篇“析疑”的目的,就是期望把教材编写的意图更好地传达给老师们,让课程改革的理念和教材编写的指导思想,通过老师们的创造性劳动,在课堂教学中开花结果。以下撷取一些有代表性的问题,与教师们探讨。1.绪论课怎么上?新教材以“科学家访谈”代序,是对传统教科书绪论的突破。以《分子与细胞》为例,访谈的是我国著名生物学家,中科院院士邹承鲁教授。邹承鲁院士的研究领域是生物大分子,其研究工作与本模块的学习内容密切相关。教材通过介绍邹院士的工作,阐述学习、研究生物大分子的意义,解决“学什么”和“为什么学”的问题。“访谈”重点围绕人工合成结晶牛胰岛素展开,既谈到科学研究的过程和方法,也谈到科学家的勇气和创新,团队合作和锲而不舍的精神,以及为祖国为人类做贡献的志向,给学生多方面的启迪,让学生在具体的事例中,领悟应该“怎样学”科学。教师可以让学生先阅读“科学家访谈”,然后分小组讨论感想。为保证“讨论”不跑题,教师最好事先拟定讨论提纲,供学生讨论。为了更好地激发学生学习生物学的兴趣,教师还可以事先收集生命科学最新进展,以及需要依靠生命科学解决的重大问题的资料,组织学生讨论。这些资料最好与本模块的学习内容“分子”和“细胞”相关。2.《从生物圈到细胞》一节内容多,1课时上不完,怎么办?第1章第1节《从生物圈到细胞》,包括两个内容“生命活动离不开细胞”和“生命系统的结构层次”,目的是为了帮助学生建构一个概念,即“细胞是最基本的生命系统,细胞是生命活动的基本单位”。概念的建构,不是靠教师告诉学生,而应该由学生通过自主学习获得。通过学生主动参与的,认真思考的探究性学习过程而建构的概念,才会比较容易整合进学生的知识网络,印象才深刻,记忆才长久;也才能在需要运用时,比较容易地提取,用于分析、解决实际问题。本节教材以及其他章节的教材中,提供了供学生分析、讨论用的大量图文资料,这些资料是重要的课程资源,是帮助学生建构概念的,不需要学生记忆。教学时,教师可安排不同的小组分别讨论不同的资料,然后小组代表汇报讨论结果,再由教师对讨论结果进行点评、修正和概括总结。如果在教学中明确教学目标,抓住核心概念的学习,就不会出现课时不够的情况了。3.本模块的实验、探究很多,如何处理?在《分子与细胞》这册书中,一共安排了14个实验、探究。为什么教材要安排这么多的实验、探究呢?因为《课程标准》要求学生在本模块的学习中,重点掌握“观察和实验”的科学方法。《课程标准》在“内容标准”中,明确列出了学生需要完成的多项实验和探究活动。鉴于我国高中生物教学的实际情况,我们的建议是:首先保证完成课程标准的“内容标准”中规定的实验和探究,如“使用高倍显微镜观察几种细胞”;其次,尽可能地开设课程标准的“活动建议”中列出的实验和探究,如“检测生物组织中的还原糖、脂肪和蛋白质”;有条件的学校,再安排教科书增加的实验,如“体验制备细胞膜的方法”(见下表)。此外,建议教师在课堂教学中采取精讲多做的策略,给实验和探究活动留出时间。配套的教师用书中所附“实验和探究”的光盘,也会对实验和探究活动的教学起到一定帮助。在课本中的编号实验/探究/模型建构的名称课标的要求对是否开设的建议实验1使用高倍显微镜观察几种细胞“内容标准”要求必做实验2检测生物组织中的还原糖、脂肪和蛋白质“活动建议”要求有条件的学校尽量开设实验3观察DNA和RNA在细胞中的分布“活动建议”要求有条件的学校尽量开设实验4体验制备细胞膜的方法课标未作要求根据需要选择开设实验5用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体“活动建议”要求有条件的学校尽量开设模型建构尝试制作真核细胞的三维结构模型“内...