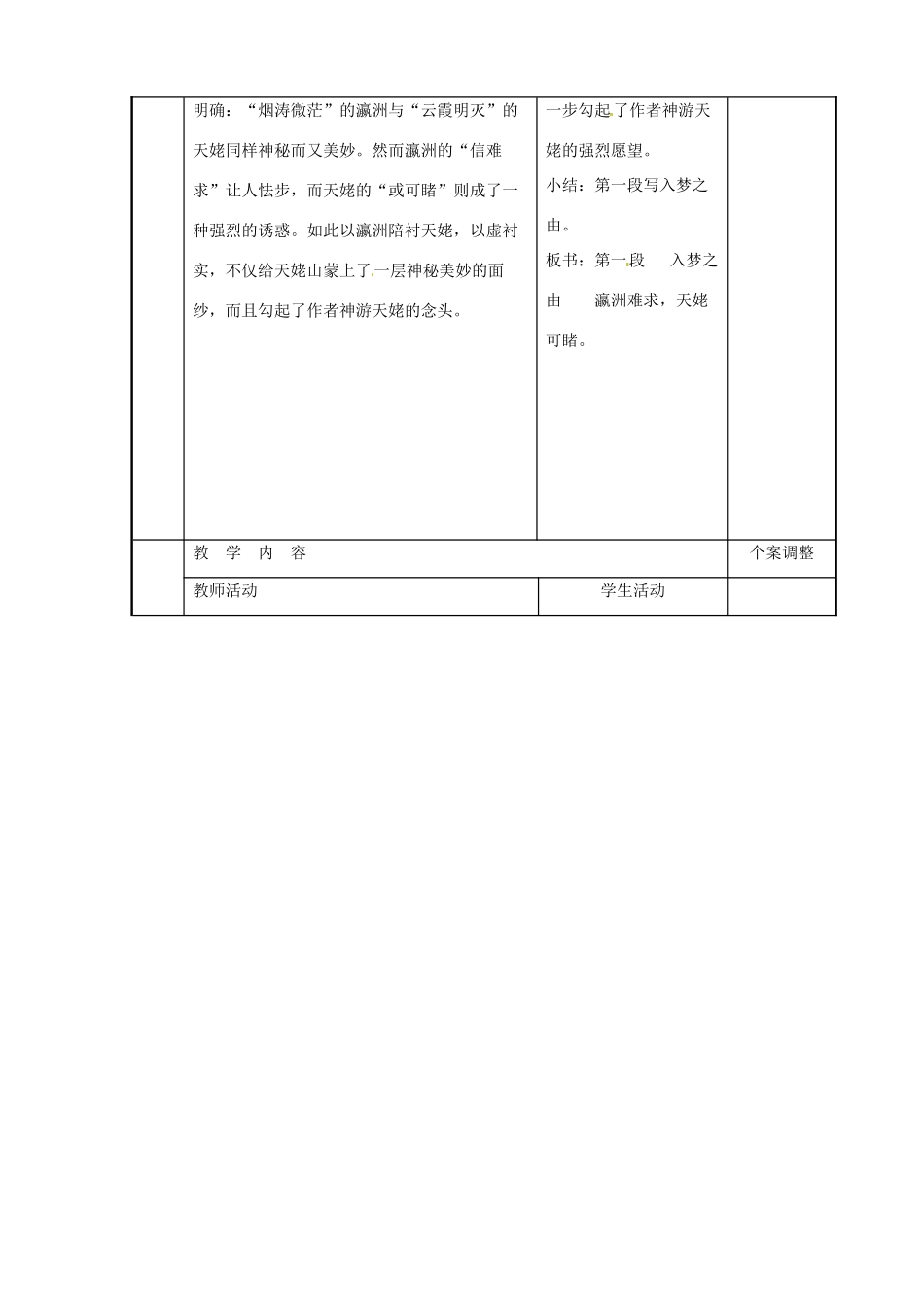

梦游天姥吟留别课题梦游天姥吟留别李白(第1课时)课型新授课教学目标1.认识李白,了解李白诗歌深远的影响和意义。2.熟悉诗人当进的写作心境,体悟诗歌所表现出的复杂的思想情绪。重点诗人抒情的手法及其浪漫主义特征是教学的重点。难点在理解诗歌的抒情结构的基础上背诵课文教法教学过程教学内容个案调整教师活动学生活动一、导入新课台湾著名诗人余光中曾对李白的这样的评价:“酒入愁肠,七分化作月光,余下三分呼为剑气,绣口一吐,就是半个盛唐。”二、作者介绍三、解题,进入本诗吟,是古文体的一种,也称“引”。梦游,梦中游历。留别,临别留下的赠言。他四、播放录音听配乐朗诵1.这首诗形式错落,屈伸自如,语言富有自然节奏感,朗读时应有意识地注意语感流动,把握语言的节奏、音调、情态和诗人感情的巧妙配合。2.学生自读课文一遍(读出声来)。诵读并分析课文(一)诵读并分析①段1.齐读①段并思考:既然题为“梦游天姥”(在“梦游天姥”四字下标示双横线),为何开篇要“谈瀛洲”?李白(701—762),字太白,号青莲居士,唐朝著名诗人。他一生中最重要的活动,大体上是在唐玄宗开元、天宝这四十多年中。历史上称这个时期为“开元盛世”,是唐代社会最繁荣的时期。他怀着“济苍生”“安社稷”(这是他一直都没有放弃的一个信念)的政治思想,希望能有一番作为。2.除了瀛洲外,此段中还提到了哪些山?有何作用?明确:还提到了五岳、赤城和天台,从而衬托了天姥的雄峻巍峨,进明确:“烟涛微茫”的瀛洲与“云霞明灭”的天姥同样神秘而又美妙。然而瀛洲的“信难求”让人怯步,而天姥的“或可睹”则成了一种强烈的诱惑。如此以瀛洲陪衬天姥,以虚衬实,不仅给天姥山蒙上了一层神秘美妙的面纱,而且勾起了作者神游天姥的念头。一步勾起了作者神游天姥的强烈愿望。小结:第一段写入梦之由。板书:第一段入梦之由——瀛洲难求,天姥可睹。教学内容个案调整教师活动学生活动教学过程(二)诵读并分析②段1.如此神秘美妙、雄峻巍峨的天姥山如何不让作者魂牵梦绕呢,于是便有了“我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月”的奇妙梦境。请同学们听老师诵读②段,并思考:或以时间为序,或以地点为序,指出本段共描绘了几幅图景,并用1—2个词归纳每一幅图景的特色。(边分析边板书)月下清丽之景——1至3句(飞:夸张,形容心情急切。送:拟人)梦游天姥日升明快之景——4、5句(引人入胜之景)第二段山中奇幻之景——6至10句(殷:作动词用。栗、惊:使动用法)天空盛大之景——11至13句烟霞如仙人梦醒——14、15句2.品味重点字词:飞、送、殷、栗、惊等(点名回答)。明确:“飞”“送”两字先后运用了夸张和拟人的手法,生动地表现了诗人梦游路上那种急切、兴奋、轻快、神往的心情。“殷”“栗”“惊”分别活用为动词、使动、使动。3.点名或分组读每一幅图景,再次品味诗的妙境。4.正当梦入高潮时,作者却“忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。惟觉时之枕席,失向来之烟霞。”梦境突然地消失了,(板书:梦醒)面(三)诵读并分析③段1.段意讲解:第三段惊梦长叹——蔑视权贵,傲岸不屈1.请一位同学诵读③段,其余的同学思考:段中反映了李白怎样的思想性格(讲解一些李白的人生经历及思想性格作提示)?段中主要流露出的是不满现实,不趋炎附势,蔑视权贵,傲岸不屈的反抗精神。(板书:蔑视权贵,傲岸不屈)同时也流露出人生如梦的虚无感伤的情绪和逃避现实的消极避世的思想。对现实,作者禁不住长嗟短叹,作者感叹了些什么呢?板书归纳特征(1)从内容看特征------边塞风光(2)从风格看特征——雄壮豪迈。(3)边塞诗常用手法——比喻、夸张、用典。烘托。作业背诵全诗教后札记