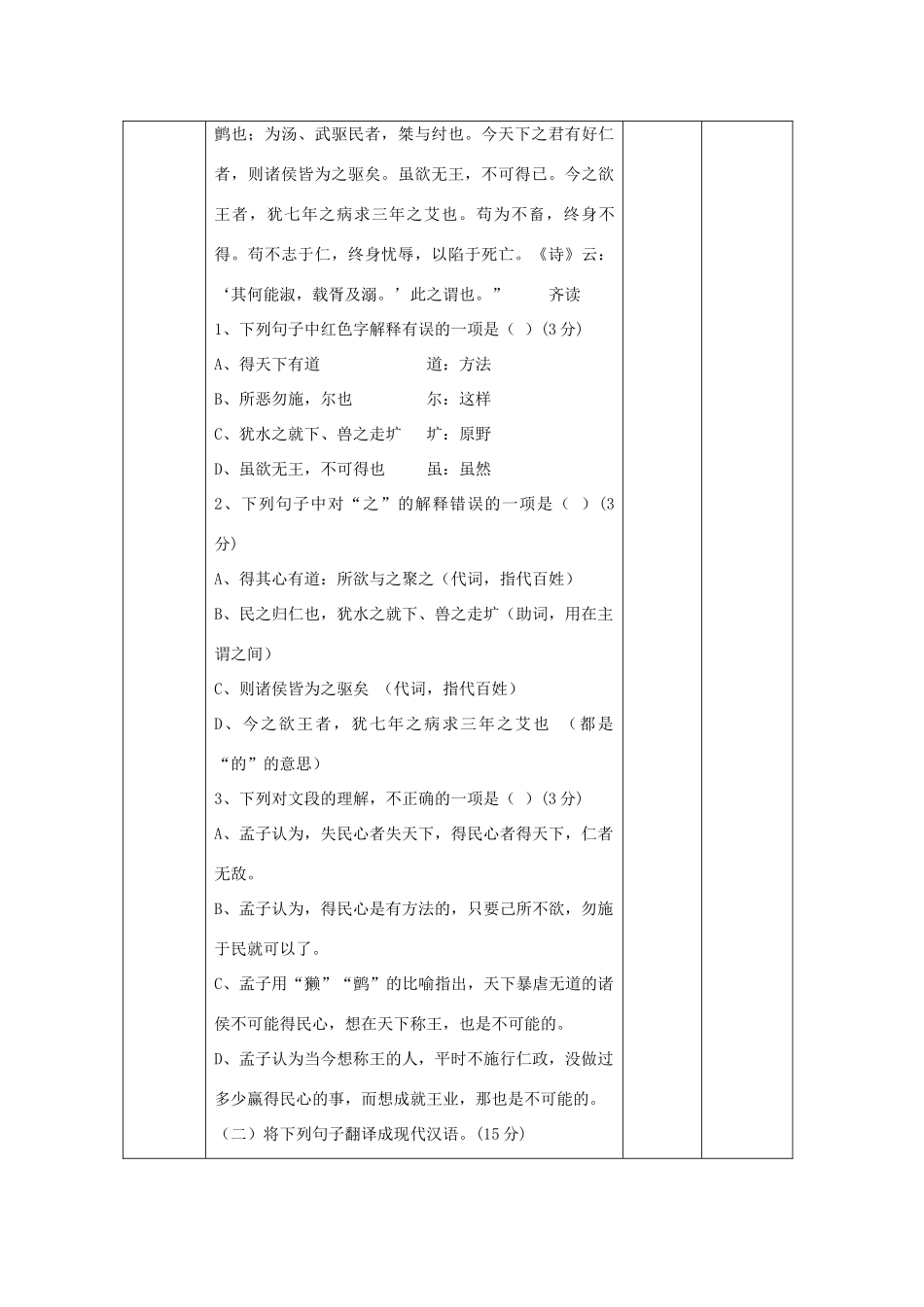

民为贵课题民为贵授课教师:教学目标知识与能力1、重点学习第1-3则,掌握重点实词、虚词及句式等文言基础知识。2、借鉴和学习文章的表达技巧(说理艺术)。过程与方法自主、合作、探究法,三段四步法。情感态度与价值观领会孟子“民为贵”思想的现实意义。教学重点掌握文中重点实词、虚词及句式等文言基础知识。教学难点借鉴和学习文章的表达技巧(说理艺术)。教学过程教学内容教师活动学生活动一、导入一、1、《百姓比天大》导入一曲《百姓比天大》,让我们沉醉的,不仅是醉人的旋律,更是歌中铿锵的誓言。百姓比天大,亏谁也别亏百姓。一生一世常思量,恩情要报答。其实,关注百姓,关注民生,不仅仅是今天的主旋律,早在战国时代,“亚圣”孟子就曾提出“民为贵”的主张,今天,我们一起来学习他的《民为贵》一文.首先让我们一起来确定本课的学习目标。你认为学习本课,我们应掌握哪些内容呢?导入二、预习检测二、万语千言总关音——预习检测为下列红色词语注音。稷_____粢乘_____桀____獭___圹_____朝觐____所恶勿施_____苟为不畜_____虽欲无王_____于传有之_____jì、zīchéng、jié、tǎ、kuàng、jìn、wù、xù、wàng、zhuàn三、分组讨论、合作探究小组探究成果展示三、1、小组讨论,合作探究完成重点文言知识归纳。前面我们已经确定了学习目标,现在我们一一来完成,我们的第一个目标是?掌握文中重点实词、虚词及句式等文言基础知识。对这一目标,我们采用分组讨论、合作探究的方式完成。先给3分钟的时间,分组讨论,然后选派代表,展示小组合作成果。(满分10分,缺一处扣一分)第一组第二组第三组第四组2、小组探究成果展示(古今异义,一词多义,词类活用,特殊句式)针对展示效果评分分组讨论合作探究展示小组探究成果四、脉络梳理四、梳理1、读,思考:本课选文均是围绕“------------”的思想展开论述的。第一则提出“------------”的观点。第二则提出“------------”的观点。第三则分析了“------------”的原因。2、剧表演(第二则)点拨梳理脉络课本剧表演五、课堂反馈练习五、课堂反馈练习(一)孟子说:“桀、纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣;得其心有道:所欲与之聚之,所恶勿施,尔也。民之归仁也,犹水之就下、兽之走圹也。故为渊驱鱼者,獭也;为丛驱爵者,反馈联系(抢答)鹯也;为汤、武驱民者,桀与纣也。今天下之君有好仁者,则诸侯皆为之驱矣。虽欲无王,不可得已。今之欲王者,犹七年之病求三年之艾也。苟为不畜,终身不得。苟不志于仁,终身忧辱,以陷于死亡。《诗》云:‘其何能淑,载胥及溺。’此之谓也。”齐读1、下列句子中红色字解释有误的一项是()(3分)A、得天下有道道:方法B、所恶勿施,尔也尔:这样C、犹水之就下、兽之走圹圹:原野D、虽欲无王,不可得也虽:虽然2、下列句子中对“之”的解释错误的一项是()(3分)A、得其心有道:所欲与之聚之(代词,指代百姓)B、民之归仁也,犹水之就下、兽之走圹(助词,用在主谓之间)C、则诸侯皆为之驱矣(代词,指代百姓)D、今之欲王者,犹七年之病求三年之艾也(都是“的”的意思)3、下列对文段的理解,不正确的一项是()(3分)A、孟子认为,失民心者失天下,得民心者得天下,仁者无敌。B、孟子认为,得民心是有方法的,只要己所不欲,勿施于民就可以了。C、孟子用“獭”“鹯”的比喻指出,天下暴虐无道的诸侯不可能得民心,想在天下称王,也是不可能的。D、孟子认为当今想称王的人,平时不施行仁政,没做过多少赢得民心的事,而想成就王业,那也是不可能的。(二)将下列句子翻译成现代汉语。(15分)⑴得其心有道:所欲与之聚之,所恶勿施,尔也。⑵民为贵,社稷次之,君为轻。六、分析孟子的比喻论证艺术及民本思想六、1、以第三则为例,分析孟子的比喻论证艺术。个读示例:我找的句子是----------,用————比喻——————,作用是------------------如“民之归仁也,犹水之就下、兽之走圹也”,把民心归附的情形巧妙地比做“水之就下”“兽之走圹”,形象贴切,易于明白;用“为渊驱鱼者,獭也;为丛...