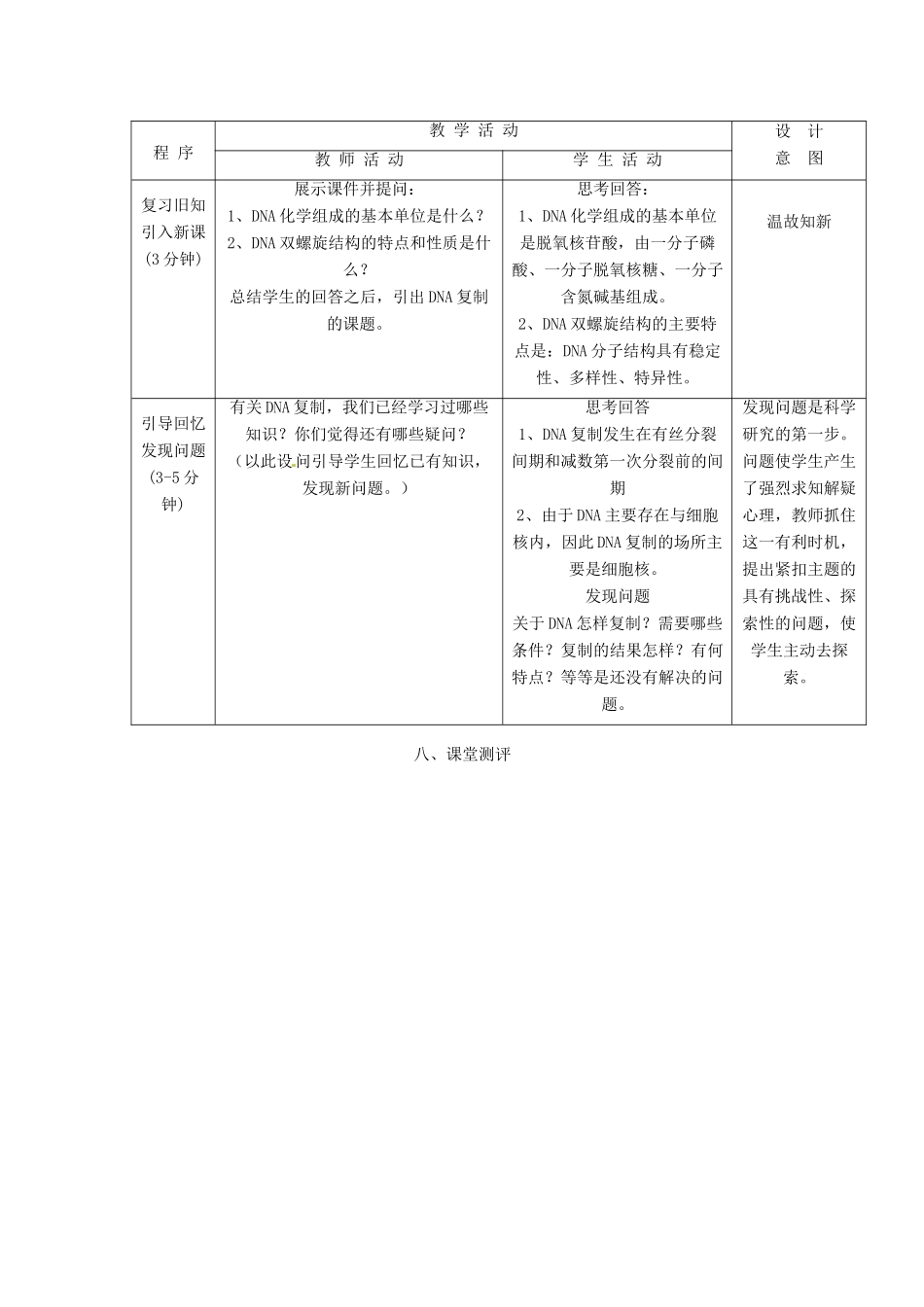

《DNA分子的复制》教学设计一、学情分析学生已经具有了DNA双螺旋结构、有丝分裂、减数分裂的基本知识,在此基础上,本课时将要从分子水平来探讨生命的本质。高中学生的认知体系基本形成,认知结构迅速发展,认知能力不断完善。他们能够掌握基本的思维方法。观察力、记忆力、想象力有了明显的提高,认知活动的自觉性,认知系统的自我评价和自我控制能力也有了相应的发展。教材分析《DNA的复制》是高中生物(人教版)第二册(必修)第三章:遗传的物质基础内容中的一个重点,本内容在教材中所占的篇幅不大,但本节的教学对后边学习基因的表达,遗传的基本规律,生物的变异等知识具有重要作用。同时,对这节课内容进行合理的拓展和延伸、利用这节内容对学生进行科学方法教育、培养学生的能力也具有重要的意义。关于“DNA的复制”,教材依次介绍了复制的概念、时间、过程、必需的基本条件、复制的分子基础和意义方面的知识。三、设计思想力求突破传统的课堂教学模式,一切以全体学生的发展为中心。以培养学生的创新能力和综合素质为出发点,体现个性化处理的网络资源在教学中的应用价值,展现教学设计的新颖性。在教材处理和教学设计上,可将上述顺序略作调整,选用电教、板画等手段,适当联系新旧知识和增补些内容,并可结合书中插图,引导学生归纳出DNA分子复制的特点,从而达到使学生更好地理解复制过程和意义的目的。引导学生自主、探索、合作学习以外,还通过启发式教学,设置大量的问题情境,来激发学生的学习兴趣和进一步培养他们分析、归纳、概括能力。四、教学目标根据新课标的要求、教材内容和学生实际将本节课的三维教学目标确定为:认知目标:掌握DNA复制的过程;理解DNA半保留复制的过程。能力目标:学习科学家的思维方式;培养合作学习、分析问题和解决问题的能力。情感态度与价值观:对学生进行科学态度和方法教育;了解对热点问题的评价方法。五、教学重点和难点:教学重点:DNA复制过程,半保留实验的分析,思维方式和学习能力的培养。教学难点:半保留复制实验分析,评价问题的方法。六、教法、学法设计1、教法设计结合教材特点和学生实际,本课时主要采用启发式教学法,结合直观、比较、讨论、探究等教学方法。通过教师引导,从知识的发生过程入手,把教材中的科学活动过程充分展开,着重引导学生自己去探索、观察、思考、分析、归纳、总结,使学生在教学活动中初步学会科学研究的一般方法,即发现问题——提出假说——试验验证——得出结论,培养学生合作、探索精神,发展学生思维能力,强化素质教育。充分体现教师的“主导”地位。2、学法设计教学的目的不仅仅是使学生简单掌握知识,更重要的是教会学生学习的方法,“授之以渔”。本课时通过设疑导学,指导学生自主探索DNA复制的过程,发现知识,培养学生发现问题、解决问题、相互协作、自主学习的能力;通过点拨导议,启发学生思考、分析科学家的试验,概括、总结出正确结论,从而培养学生分析、推理、概括、总结的基本学习方法;通过展示小组提出的假设,培养学生的参与意识和创新意识,让学生学会在学习中进行交流的基本方法。充分体现学生的“主体”地位。六、教具1、多媒体课件:用PowerPoint制作的演示文稿(内有DNA复制过程的动画)2、实物展台:展示学生模拟探索的DNA复制的过程七、教学程序设计八、课堂测评程序教学活动设计意图教师活动学生活动复习旧知引入新课(3分钟)展示课件并提问:1、DNA化学组成的基本单位是什么?2、DNA双螺旋结构的特点和性质是什么?总结学生的回答之后,引出DNA复制的课题。思考回答:1、DNA化学组成的基本单位是脱氧核苷酸,由一分子磷酸、一分子脱氧核糖、一分子含氮碱基组成。2、DNA双螺旋结构的主要特点是:DNA分子结构具有稳定性、多样性、特异性。温故知新引导回忆发现问题(3-5分钟)有关DNA复制,我们已经学习过哪些知识?你们觉得还有哪些疑问?(以此设问引导学生回忆已有知识,发现新问题。)思考回答1、DNA复制发生在有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期2、由于DNA主要存在与细胞核内,因此DNA复制的场所主要是细胞核。发现问题关于DNA怎样复制?需要哪些条件?...