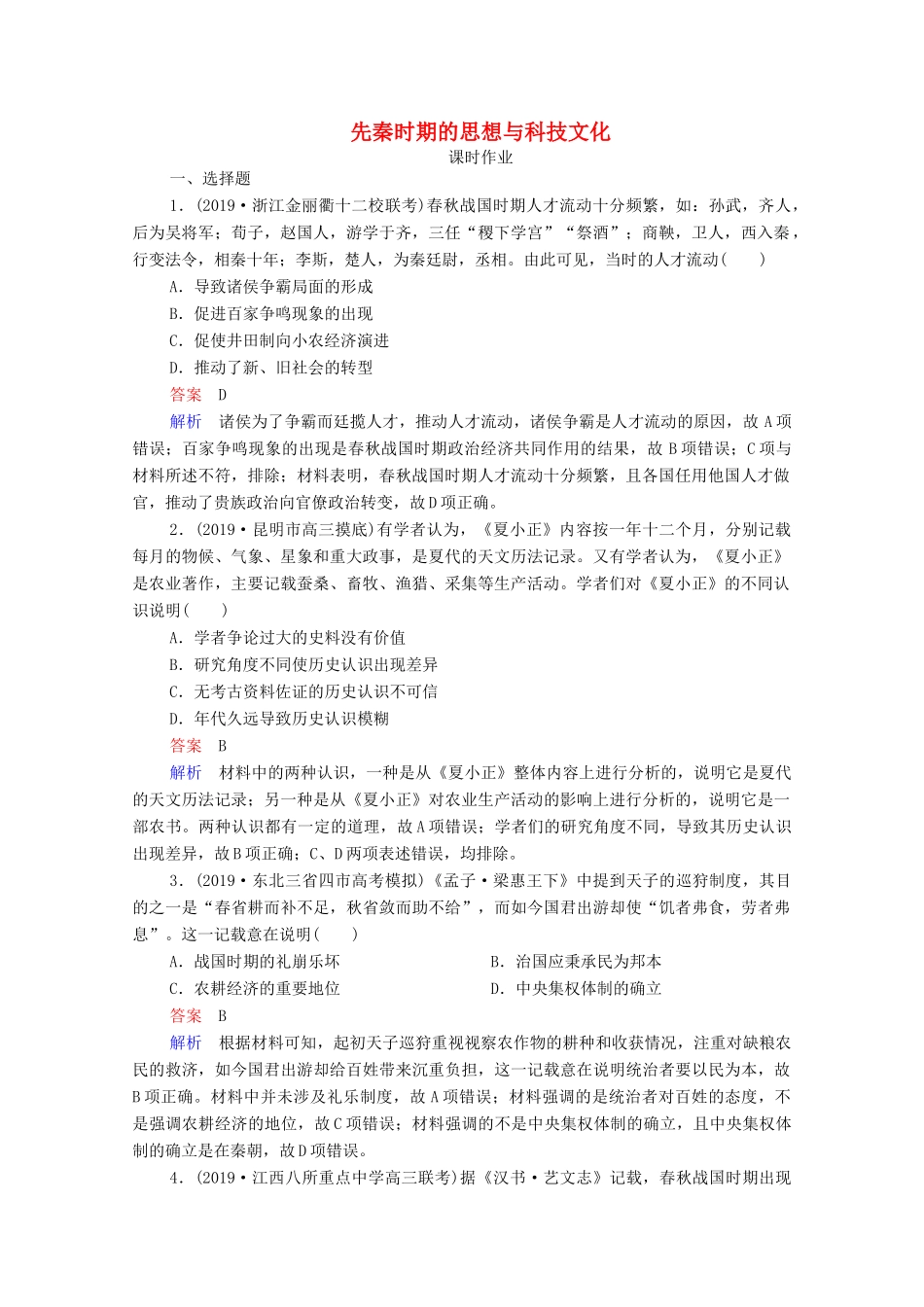

先秦时期的思想与科技文化课时作业一、选择题1.(2019·浙江金丽衢十二校联考)春秋战国时期人才流动十分频繁,如:孙武,齐人,后为吴将军;荀子,赵国人,游学于齐,三任“稷下学宫”“祭酒”;商鞅,卫人,西入秦,行变法令,相秦十年;李斯,楚人,为秦廷尉,丞相。由此可见,当时的人才流动()A.导致诸侯争霸局面的形成B.促进百家争鸣现象的出现C.促使井田制向小农经济演进D.推动了新、旧社会的转型答案D解析诸侯为了争霸而廷揽人才,推动人才流动,诸侯争霸是人才流动的原因,故A项错误;百家争鸣现象的出现是春秋战国时期政治经济共同作用的结果,故B项错误;C项与材料所述不符,排除;材料表明,春秋战国时期人才流动十分频繁,且各国任用他国人才做官,推动了贵族政治向官僚政治转变,故D项正确。2.(2019·昆明市高三摸底)有学者认为,《夏小正》内容按一年十二个月,分别记载每月的物候、气象、星象和重大政事,是夏代的天文历法记录。又有学者认为,《夏小正》是农业著作,主要记载蚕桑、畜牧、渔猎、采集等生产活动。学者们对《夏小正》的不同认识说明()A.学者争论过大的史料没有价值B.研究角度不同使历史认识出现差异C.无考古资料佐证的历史认识不可信D.年代久远导致历史认识模糊答案B解析材料中的两种认识,一种是从《夏小正》整体内容上进行分析的,说明它是夏代的天文历法记录;另一种是从《夏小正》对农业生产活动的影响上进行分析的,说明它是一部农书。两种认识都有一定的道理,故A项错误;学者们的研究角度不同,导致其历史认识出现差异,故B项正确;C、D两项表述错误,均排除。3.(2019·东北三省四市高考模拟)《孟子·梁惠王下》中提到天子的巡狩制度,其目的之一是“春省耕而补不足,秋省敛而助不给”,而如今国君出游却使“饥者弗食,劳者弗息”。这一记载意在说明()A.战国时期的礼崩乐坏B.治国应秉承民为邦本C.农耕经济的重要地位D.中央集权体制的确立答案B解析根据材料可知,起初天子巡狩重视视察农作物的耕种和收获情况,注重对缺粮农民的救济,如今国君出游却给百姓带来沉重负担,这一记载意在说明统治者要以民为本,故B项正确。材料中并未涉及礼乐制度,故A项错误;材料强调的是统治者对百姓的态度,不是强调农耕经济的地位,故C项错误;材料强调的不是中央集权体制的确立,且中央集权体制的确立是在秦朝,故D项错误。4.(2019·江西八所重点中学高三联考)据《汉书·艺文志》记载,春秋战国时期出现的主要学术流派,其名称及起源等如表所示。这主要反映了()流派起源代表人物儒司徒之官(掌教育)孔子、孟子道史官(掌历史记录)老子、庄子法理官(掌审理狱讼)韩非子墨清庙之守(看守宗庙)墨子A.思想上“百家争鸣”的局面B.学术拥有源远流长的历史C.士阶层异常活跃的现象D.学术从官学到私学的转变答案D解析根据材料并结合所学知识可知,儒家由掌管教育的官吏发展而来、道家由史官发展而来等反映出学术由官学向私学的转变,故D项正确。5.(2019·名校联盟二联)中华元典“六经”诞生后,先秦诸子皆从中获取养料,特别是儒家学者强调“述而不作,信而好古”,旨在传承与守护“六经”中所蕴含的价值观念。这一现象反映出先秦时期()A.价值观念日益趋同B.文明发展具有延续性C.统一成为时代潮流D.儒学影响力不断增强答案B解析材料“‘述而不作,信而好古’,旨在传承与守护‘六经’中所蕴含的价值观念”反映了先秦诸子对传统文明的传承,说明先秦时期文明发展具有延续性,故B项正确。先秦诸子百家争鸣,并不是价值观念日益趋同,故A项错误;材料未涉及统一的时代潮流,故C项错误;材料未说明儒学影响力不断增强,故D项错误。6.(2019·山东菏泽一模)春秋战国时期,士不但大量增多,而且大规模地自由流动,并形成自由结社、讲学的盛况,他们不再投奔王室或诸侯的采邑。这主要反映了当时()A.教育和文化逐渐下移B.“百家争鸣”局面正式形成C.知识分子超脱于现实D.封建土地私有制开始出现答案A解析根据材料可知,当时士不仅数量增多,而且流动性增强,士不再像过去那样经常与王室或诸侯保持密切的联系,体现出知识与权力出现了一定程度的分离,...