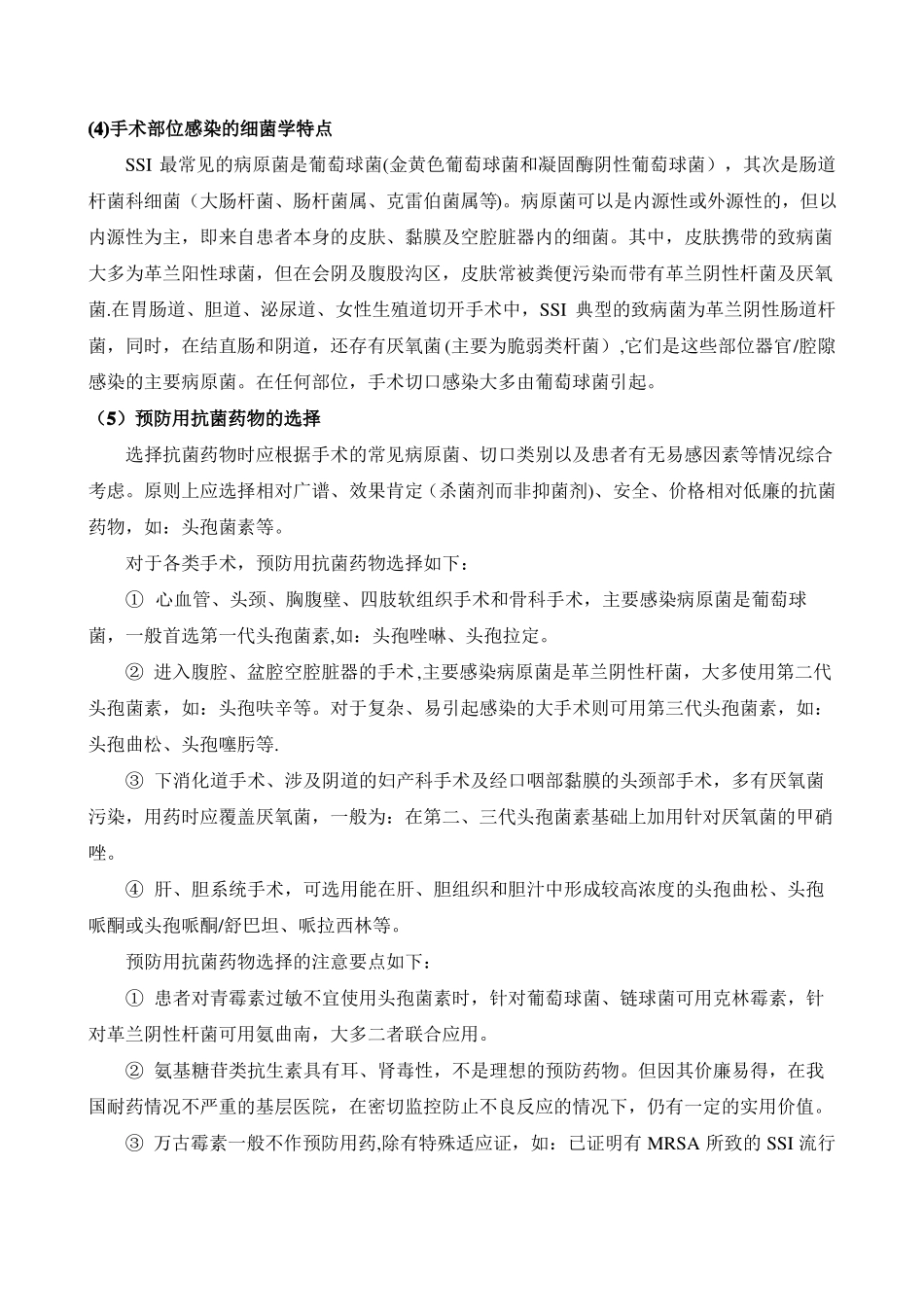

抗菌药物围手术期用药处方点评指南一、概述近年来,抗菌药物在预防细菌感染、治疗感染性疾病、降低病死率方面发挥着越来越重要的作用,然而在抗菌药物临床应用范围不断扩增的同时,细菌对药物的耐药性及药物临床应用的安全性问题日益突出,已成为社会广泛关注的话题。1.外科手术预防性应用抗菌药物的目的及意义抗菌药物在外科领域预防性应用是指给予择期手术的病人预防性使用某种抗菌药物,此病人不应有潜在的炎症或感染,预防性用药的主要目的是抑制细菌对手术野的污染或感染。换言之,是适时的抑制初次接种的微生物定植、繁殖和扩散,降低术后感染并发症.临床对照试验已证实,预防性应用抗菌药物可降低术后感染的发生,因而可减少发病率、住院时间、抗菌药物的使用,并可减少脓毒血症的死亡率。2.抗菌药物合理使用相关政策为促进抗菌药物的合理使用,自2004年起,卫生部先后颁发了《抗菌药物临床应用指导原则》(卫医发〔2004〕285号)、《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》(卫办医政发〔2009〕38号)、《卫生部办公厅关于做好全国抗菌药物临床应用专项整治活动的通知》(卫办医政发〔2011〕56号)、《卫生部办公厅关于继续深入开展全国抗菌药物临床应用专项整治活动的通知》(卫办医政发〔2012〕32号)、《抗菌药物临床应用管理办法》(卫生部令第84号)等法规文件,其中都涉及到围手术期预防用药的问题。3.围手术期抗菌药物的使用目前,随着外科学的不断发展,手术已成为疾病治疗的主要策略之一,对于部分手术,未预防性使用或未正确预防性使用抗菌药物可引起术后感染,而过度使用抗菌药物则可造成医疗资源的浪费,促进细菌耐药性的产生。因此,在围手术期,正确、合理地预防性应用抗菌药物,减少手术部位感染,具有重要作用。现就围手术期使用抗菌药物相关内容介绍如下:(1)围手术期与手术部位感染的定义围手术期是围绕手术的一个全过程,从病人决定接受手术治疗开始,到手术治疗直至基本康复,包含手术前、手术中及手术后的一段时间,具体是指从确定手术治疗时起,直到与这次手术有关的治疗基本结束为止,时间约在术前5-7天至术后7-12天。手术部位感染(surgicalsiteinfection,SSI)是指围手术期(个别情况在围手术期以后)发生在切口或手术深部器官或腔隙的感染,如切口感染、脑脓肿、腹膜炎等.SSI约占全部医院感染的15%,占外科患者医院感染的35%~40%,其概念比“伤口感染”宽(SSI包含手术曾经涉及到的器官和腔隙的感染),但较“手术后感染”窄(SSI不包括发生于手术后不同时期、与手术操作无直接关系的感染,如肺炎、尿路感染等)。(2)手术切口分类目前普遍采用的分类方法,是根据中华医学会外科学分会的分类方法,将手术切口分为4类,具体内容见表1。切口级别Ⅰ类污染程度清洁切口表1中华医学会外科学分会手术切口分类规定切口分类标准切口等级描述手术未进入炎症区,未进入呼吸道、手术野无污染;手术切口无炎症;患者没消化道及泌尿生殖道,以及闭合性创有进行气道、食道和/或尿道插管;患者伤手术符合上述条件者没有意识障碍手术进入呼吸道、消化道或泌尿生殖上、下呼吸道,上、下消化道,泌尿生殖道但无明显污染,例如无感染且顺利道或经以上器官的手术;患者进行气道、完成的胆道、胃肠道、阴道、口咽部食道和/或尿道插管;患者病情稳定;行手术胆囊、阴道、阑尾、耳鼻手术的患者新鲜开放性创伤手术;手术进入急性开放、新鲜且不干净的伤口;前次手术炎症但未化脓区域;胃肠道内容有明后感染的切口;手术中需采取消毒措施显溢出污染;术中无菌技术有明显缺(心内按摩除外)的切口陷(如紧急开胸心脏按压)者有失活组织的陈旧创伤手术;已有临严重的外伤,手术切口有炎症、组织坏床感染或脏器穿孔的切口死,或有内脏引流管Ⅱ类清洁-污染切口Ⅲ类污染切口Ⅳ类严重污染-感染(3)预防性应用抗菌药物的适应证一般的I类(清洁)切口手术,如头、颈、躯干、四肢的体表手术,无人工植入物的腹股沟疝修补术、甲状腺腺瘤切除术、乳腺纤维腺瘤切除术等,大多无须使用抗生素.仅在下列情况时可考虑预防用药:(1)手术范围大、时间长、污染机会增加;(2)手术涉及重要...