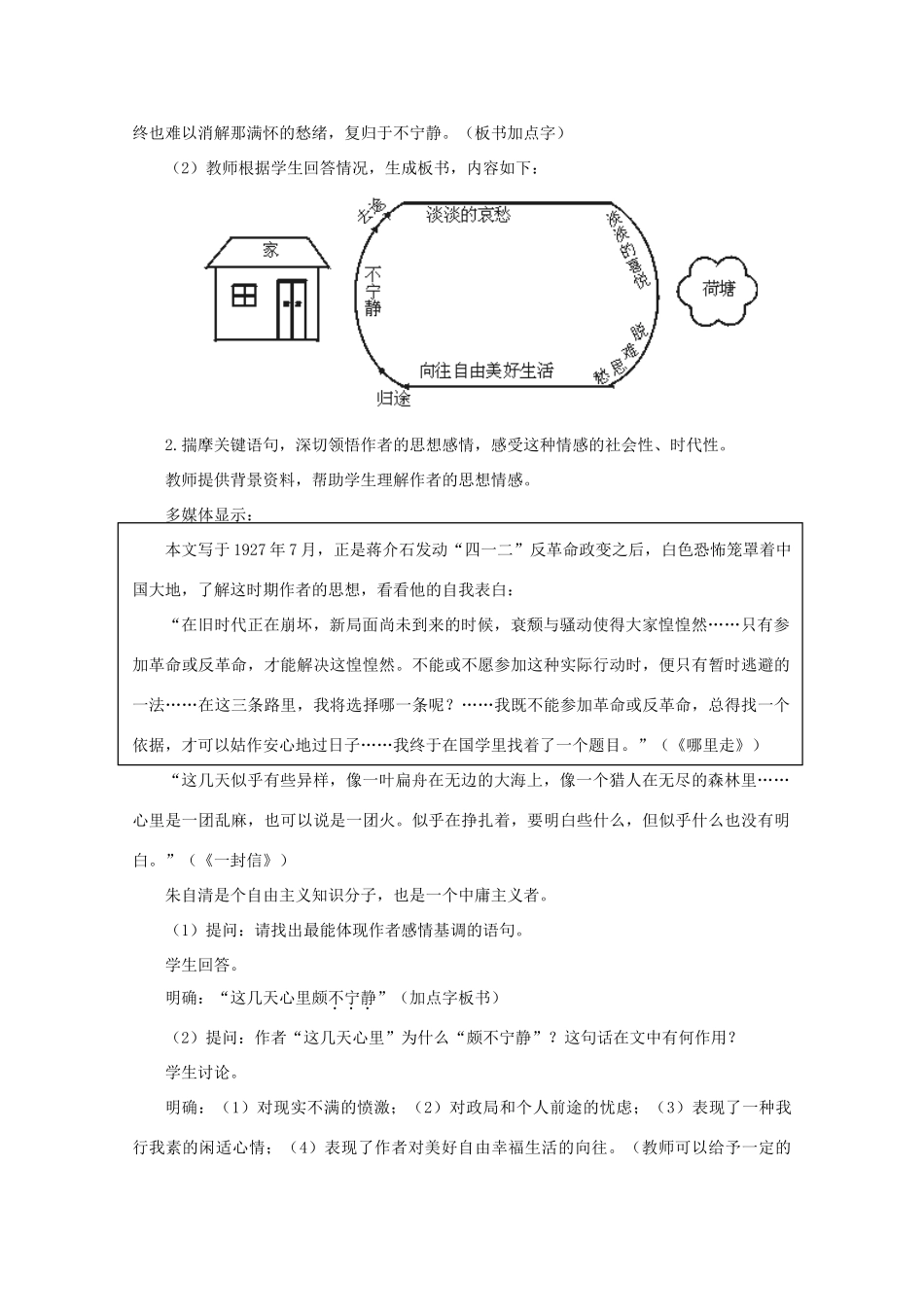

第二课时[教学要点]继续赏析文章的情调美;讨论文中的“我”是个什么样的人物;自由质疑,学生共同研究解决或师生一起商讨。[教学过程]一、检查背诵个体抽查、集体齐背。二、赏析文章的情调美,感受这种情感的独特性和时代性1.体察文中景物描写的感情色彩。(1)要求学生概括文中作者所写的景物,分析景物描写中寄寓的思想感情。学生分四组讨论,各组选一代表发言。明确:文中所写的景物有去荷塘途中的景(曲径、树、月光),荷塘边凝望的景(月下荷塘、塘上月色、荷塘四周),思绪接至千载采莲景。集体分析第二段,教师示范方法。①筛选出描摹景物的关键词语:“幽僻”“寂寞”“蓊蓊郁郁”“阴森森”。筛选出关键句子:“今晚却很好,虽然月光也还是淡淡的。”②品味:“幽僻”“寂寞”极言环境的寂寥,烘托人物心境的抑郁;“蓊蓊郁郁”加强了浓重的夜晚气氛;“阴森森”虚写,渲染恐怖的氛围。这些景是忧闷郁结的作者的眼中之景,结句虽然“月光淡淡”并不尽如人意,却与作者此刻的感情相合,“今晚却很好”,可见作者心中笼着一层淡淡的愁云。板书:淡淡的哀愁四组分别讨论分析月下荷塘、塘上月色、荷塘四周、采莲景,交流,教师可在难点处适当点拨。明确:①月下荷塘、塘上月色,既素淡宁静,又朦胧和谐,作者获得淡淡的喜悦(加点字板书)②荷塘四周,“树色一例是阴阴的”给人稍许不快之感,“灯光”“无精打采”会引起萎靡疲倦之感,“热闹”的“蝉声”“蛙声”反而增加人的落寞孤寂感,作者仍然愁思难脱。(板书加点字)③思接千载,想采莲、惦江南,只得片刻欢欣,流露出对美好生活的向往之情,然而最终也难以消解那满怀的愁绪,复归于不宁静。(板书加点字)(2)教师根据学生回答情况,生成板书,内容如下:2.揣摩关键语句,深切领悟作者的思想感情,感受这种情感的社会性、时代性。教师提供背景资料,帮助学生理解作者的思想情感。多媒体显示:本文写于1927年7月,正是蒋介石发动“四一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩着中国大地,了解这时期作者的思想,看看他的自我表白:“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰颓与骚动使得大家惶惶然……只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法……在这三条路里,我将选择哪一条呢?……我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可以姑作安心地过日子……我终于在国学里找着了一个题目。”(《哪里走》)“这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里……心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”(《一封信》)朱自清是个自由主义知识分子,也是一个中庸主义者。(1)提问:请找出最能体现作者感情基调的语句。学生回答。明确:“这几天心里颇不宁静”(加点字板书)(2)提问:作者“这几天心里”为什么“颇不宁静”?这句话在文中有何作用?学生讨论。明确:(1)对现实不满的愤激;(2)对政局和个人前途的忧虑;(3)表现了一种我行我素的闲适心情;(4)表现了作者对美好自由幸福生活的向往。(教师可以给予一定的提示,不论学生答出哪一点都应给予肯定)教师总结:这是社会现实的剧烈动荡在作者心中激起的波澜。此句称“文眼”,放在篇首,如一锤定音,为全文定下抒情的基调。有了“不宁静”方求“排遣”,才想起荷塘,引起下文。(3)从哪些语句中,还可以捕捉到萦绕于作者内心的思绪?学生分组讨论。教师点拨:可以联系背景、文眼、上下文,抓住关键词语理解,第一要辨析,第二要品味。学生交流。明确:(1)这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一世界里……我且受用这无边的荷香月色好了。(2)但热闹是他们的,我什么也没有。(3)这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。(4)这令我到底惦着江南了。教师点拨:(1)句感慨自己平日身不由己,现在暂得宽余,流露出对环境的不满之情和孤独寂寞的心情。“且”字表明虽只是暂得解脱可又不能不立即逃离现实的心态,透露出一丝喜悦的心情。(2)句“但”字笔锋陡转,蝉蛙如此“热闹”也不...