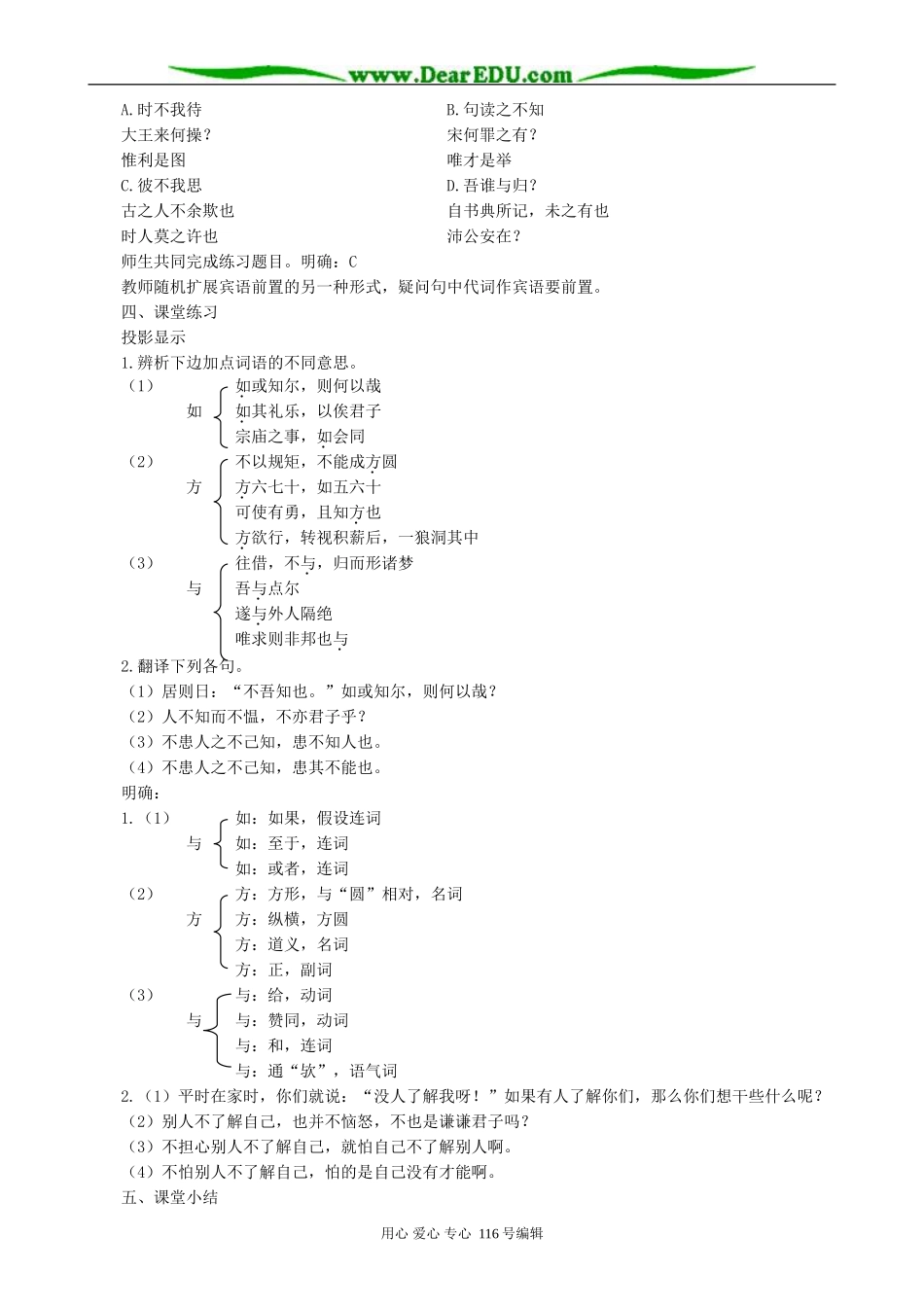

高中语文子路、曾晳、冉有、公西华侍坐教案(2)第二课时[教学要点]1.检查学生温习情况;理清全文结构,理解文章要旨;文言知识归纳总结。[教学过程]一、检查复习投影显示:填空:(1)孔子,名,字,我国古代伟大的和。(2)孔子面对春秋末期急剧变化的社会现实,在汲取与继承前人的文化前提下,创造了以“”“”“”“”与“”为主要内容,包括哲学、、、教育思想在内的完整学说。(3)孔子的另一重大贡献是整理编订古代文化典籍。、、、、、就是孔子搜集整理,编订成册的。(4)孔子的言论主要记载在《》中。这部书是他的弟子和孔门后学辑录的,是我国古代一部著名的体的经典。选四位同学回答。明确:(1)丘仲尼思想家教育家(2)礼仁中庸教学政治伦理道德(3)《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》2.检查背诵情况。(1)分角色背诵;点评。(2)学生齐背。(3)师生共背。二、学习全文在上一节课,我们一起探讨了全文展开的焦点:谈志论趣,那么本节的任务之一就是在此基础上,进一步理出全文的线索,从而更好地把握文意。1.线索归纳经过我们对孔子、《论语》的介绍,以及对课文的朗读,相信大家会对课文有了不同程度的理解,那么,请同学们不妨谈谈自己对课文线索的理解。(学生回答)明确:全文是以对话的形式来结构的,那么,当老师提出一个问题之后,回答者则应以此而展开话题,即“各言其志也”。那么,除了谈志之外,大家看看还有什么?(学生回答)对了,除了谈志之外,还有老师对学生谈志后的看法评价,那么,由此我们则可理清全文的线索。板书:问志言志评志2.主旨探讨(1)文段要点现在我们据前面大家对全文线索的归纳,来对全文的各段作一小结,以便我们能更好地理解全文主旨。(给学生时间,然后小结)明确:第一小节,开篇点明人物和事件,孔子循循善诱,启发学生谈自己的志向。第二小节,子路言志时“率尔而对”,孔子不以为然。第三小节,冉有言志的态度比子路谦虚谨慎,孔子听了未置可否。用心爱心专心116号编辑第四小节,比起前二人的态度,公西华更加谨慎,他只表示,愿学着去做“小相”,孔子听了,没有表示态度。第五小节,孔子明确表示赞同曾晳的志向。第六小节,孔子对仲由、冉有、公西华所言志向的评论。(2)齐读课文。3.主旨指津(1)提问在“谈志”中,以子路为首的四人中,大家分别谈了各自的政治抱负,为什么孔子单赞同曾晳的观点?孔子的“志”又是什么呢?(学生讨论)明确:我们知道曾晳这个人很是潇洒与高雅,在老师问到别的同学的志向时,他正在弹瑟,当老师问到他时,他“鼓瑟希”,接着弹琴的手指在弦上一拢,瑟弦发出铿然响声,然后才说:“我只是想,春天来了,冬装一去,穿上舒适的衣服,农忙也过去了,和成人五六人,十几岁的小年轻人六七个,到沂水里去游泳,然后唱唱歌,跳跳舞,大家悠哉悠哉高兴地玩,尽兴之后,快快活活唱着歌回家去。”我们知道前边三人都谈的是安邦定国的大事,惟独曾晳讲的是玩和乐,境界看起来渺小的多,然而孔子听了以后,反而大声地感叹说,我就希望和你一样!这是怎么回事?难道作为我国著名的思想家与教育家,就这样胸无大志吗?不,其实这正是孔子的“志”。古人曰:“宁为太平鸡犬,莫作乱世人民。”春秋之末,天下大乱,身为万世宗师,他不能不去思考百姓的疾苦。否则,他以“仁”为本的思想就无从得以体现。而曾晳讲的这个境界,就应是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平、每个人都享受了真、善、美的人生,这就是孔子的自由民主——一个大同世界的理想。(2)师生共背课文。三、句式学习在古汉语中常常有一些特殊句式——所谓“特殊”我们是针对现代汉语语法而言的。我们提出“特殊句式”主要是为帮助大家更进一步准确地理解原文。经过我们对课文的学习与理解,我们应该对全文有一个更深刻的认识。现在大家再回过头来看一看文中的哪些句式和现代汉语表述的顺序是不一致的。(学生研讨)明确:有这样两个句子很特殊。(板书)(1)毋吾以也。(2)不吾知也。认真看一下,就不难发现这两个句子的共同特点,一是都有否定词(1)为“毋”,(2)为“不”,二是它们都有代词“吾”,且这个代词...