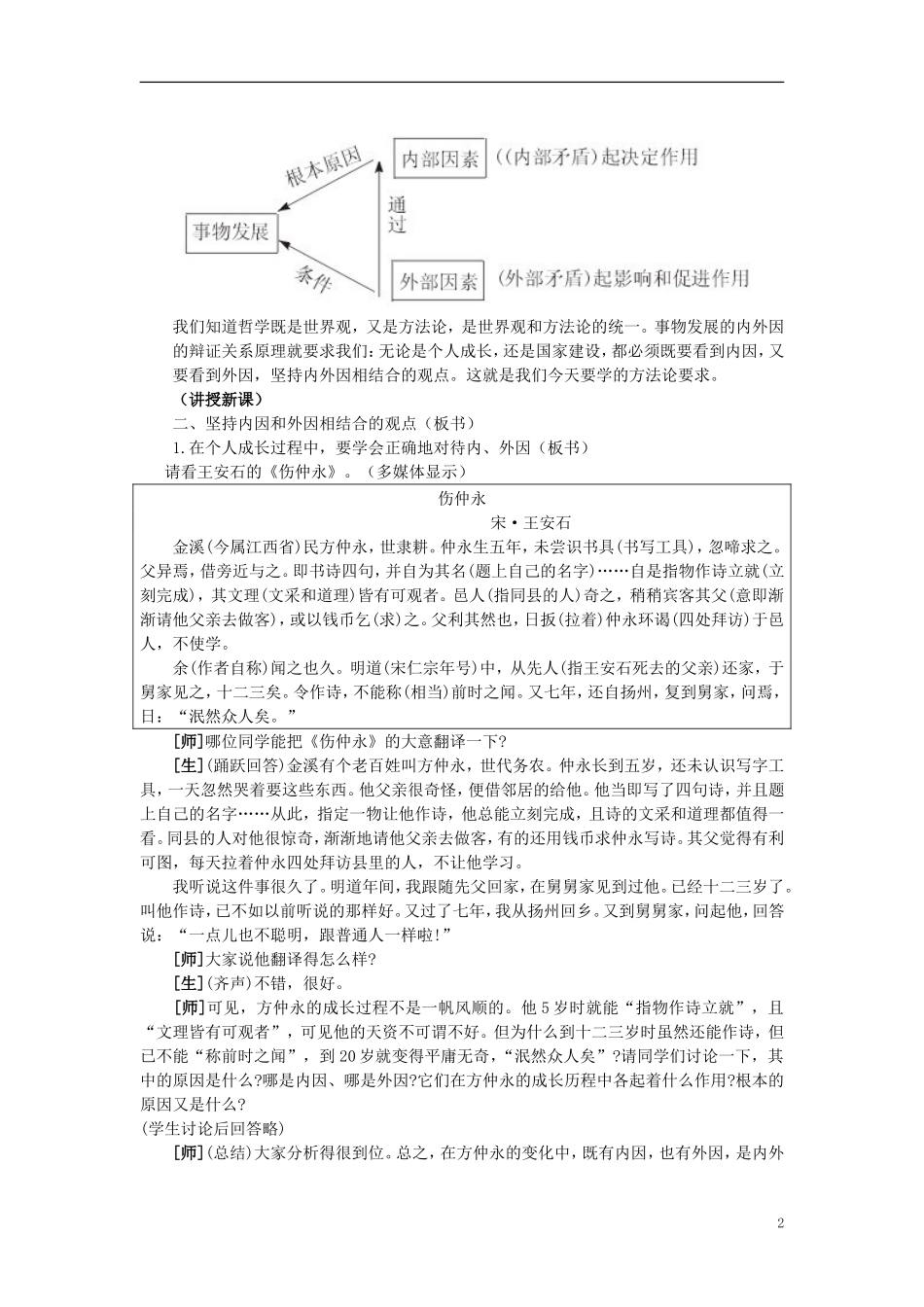

第二框坚持内因外因相结合的观点从容说课本框题主要讲述内外因相互关系原理的方法论意义。从个人成长和建设中国特色社会主义两个方面,分析了坚持内因和外因相结合观点的重要意义。因此在教学过程中要求学生在上节课学习内外因相互关系原理的基础上,进一步学习这个原理的方法论意义,并使学生受到启发。初步学会用来分析个人成长中的问题,初步理解党的路线、方针、政策,达到认识能力的教学目标知识方面通过教师提供的的背景材料及学生发言提供的相关材料,让学生能够理解和说明个人成长中的内外因以及深化改革、坚持自力更生与扩大对外开放的关系。能力方面通过教师的引导、同学间的相互急诊和讨论培养学生的辩证思维能力以及敢想敢说的创新精神。觉悟方面帮助学生文化水平自己成长道路上的有利和不利因素及如何对待这些因素才能使自己健康成长澄清模糊认识,提高认识水平。教学重点在个人成长过程中,学会正确地对待内因和外因。教学难点在个人成长中也不能忽视外因的作用。教学方法教师示例设疑,学生讨论解疑,辩论深化。教师点拨、引导、启发,学生思考、讨论、归纳,充分发挥学生的主体作用。教具准备多媒体课时安排一课时教学过程(导入新课)[师]同学们,上节课我们学习了唯物辩证法关于“事物发展的原因”的基本原理谁能回答一下该原理的基本内容呢?[生]在事物的发展中,内因和外因同时存在,缺一不可。事物的发展就是内因和外因共同起作用的结果,其中内因是事物发展的根本原因,外因是事物发展的条件,外因通过内因起作用。[师]用图表示就是——(多媒体显示)1我们知道哲学既是世界观,又是方法论,是世界观和方法论的统一。事物发展的内外因的辩证关系原理就要求我们:无论是个人成长,还是国家建设,都必须既要看到内因,又要看到外因,坚持内外因相结合的观点。这就是我们今天要学的方法论要求。(讲授新课)二、坚持内因和外因相结合的观点(板书)1.在个人成长过程中,要学会正确地对待内、外因(板书)请看王安石的《伤仲永》。(多媒体显示)伤仲永宋·王安石金溪(今属江西省)民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具(书写工具),忽啼求之。父异焉,借旁近与之。即书诗四句,并自为其名(题上自己的名字)……自是指物作诗立就(立刻完成),其文理(文采和道理)皆有可观者。邑人(指同县的人)奇之,稍稍宾客其父(意即渐渐请他父亲去做客),或以钱币乞(求)之。父利其然也,日扳(拉着)仲永环谒(四处拜访)于邑人,不使学。余(作者自称)闻之也久。明道(宋仁宗年号)中,从先人(指王安石死去的父亲)还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称(相当)前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家,问焉,日:“泯然众人矣。”[师]哪位同学能把《伤仲永》的大意翻译一下?[生](踊跃回答)金溪有个老百姓叫方仲永,世代务农。仲永长到五岁,还未认识写字工具,一天忽然哭着要这些东西。他父亲很奇怪,便借邻居的给他。他当即写了四句诗,并且题上自己的名字……从此,指定一物让他作诗,他总能立刻完成,且诗的文采和道理都值得一看。同县的人对他很惊奇,渐渐地请他父亲去做客,有的还用钱币求仲永写诗。其父觉得有利可图,每天拉着仲永四处拜访县里的人,不让他学习。我听说这件事很久了。明道年间,我跟随先父回家,在舅舅家见到过他。已经十二三岁了。叫他作诗,已不如以前听说的那样好。又过了七年,我从扬州回乡。又到舅舅家,问起他,回答说:“一点儿也不聪明,跟普通人一样啦!”[师]大家说他翻译得怎么样?[生](齐声)不错,很好。[师]可见,方仲永的成长过程不是一帆风顺的。他5岁时就能“指物作诗立就”,且“文理皆有可观者”,可见他的天资不可谓不好。但为什么到十二三岁时虽然还能作诗,但已不能“称前时之闻”,到20岁就变得平庸无奇,“泯然众人矣”?请同学们讨论一下,其中的原因是什么?哪是内因、哪是外因?它们在方仲永的成长历程中各起着什么作用?根本的原因又是什么?(学生讨论后回答略)[师](总结)大家分析得很到位。总之,在方仲永的变化中,既有内因,也有外因,是内外2因共同起作用才促成了方仲永的变化。其中不可否认他主观意识的变化使他放弃了努力,从...