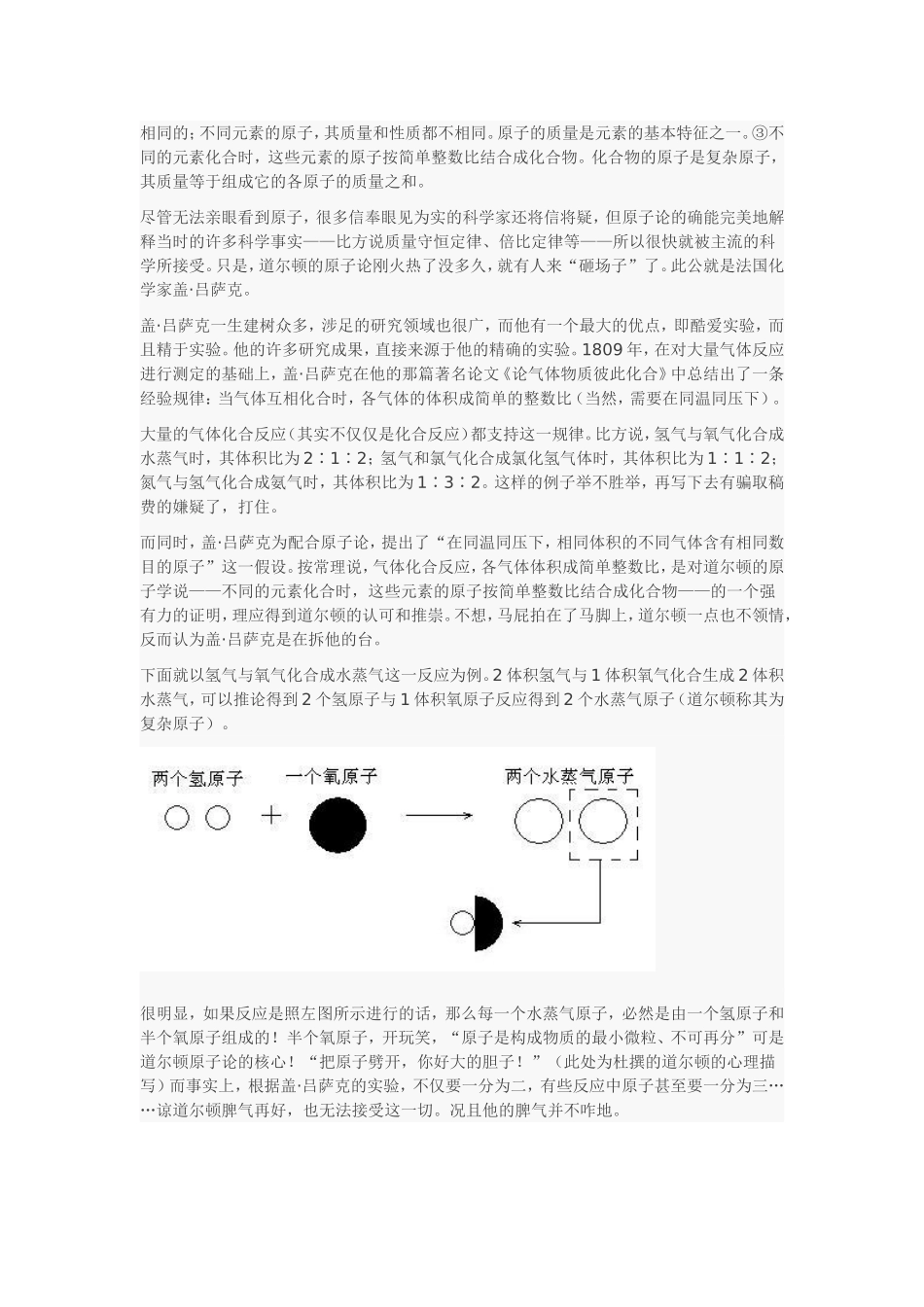

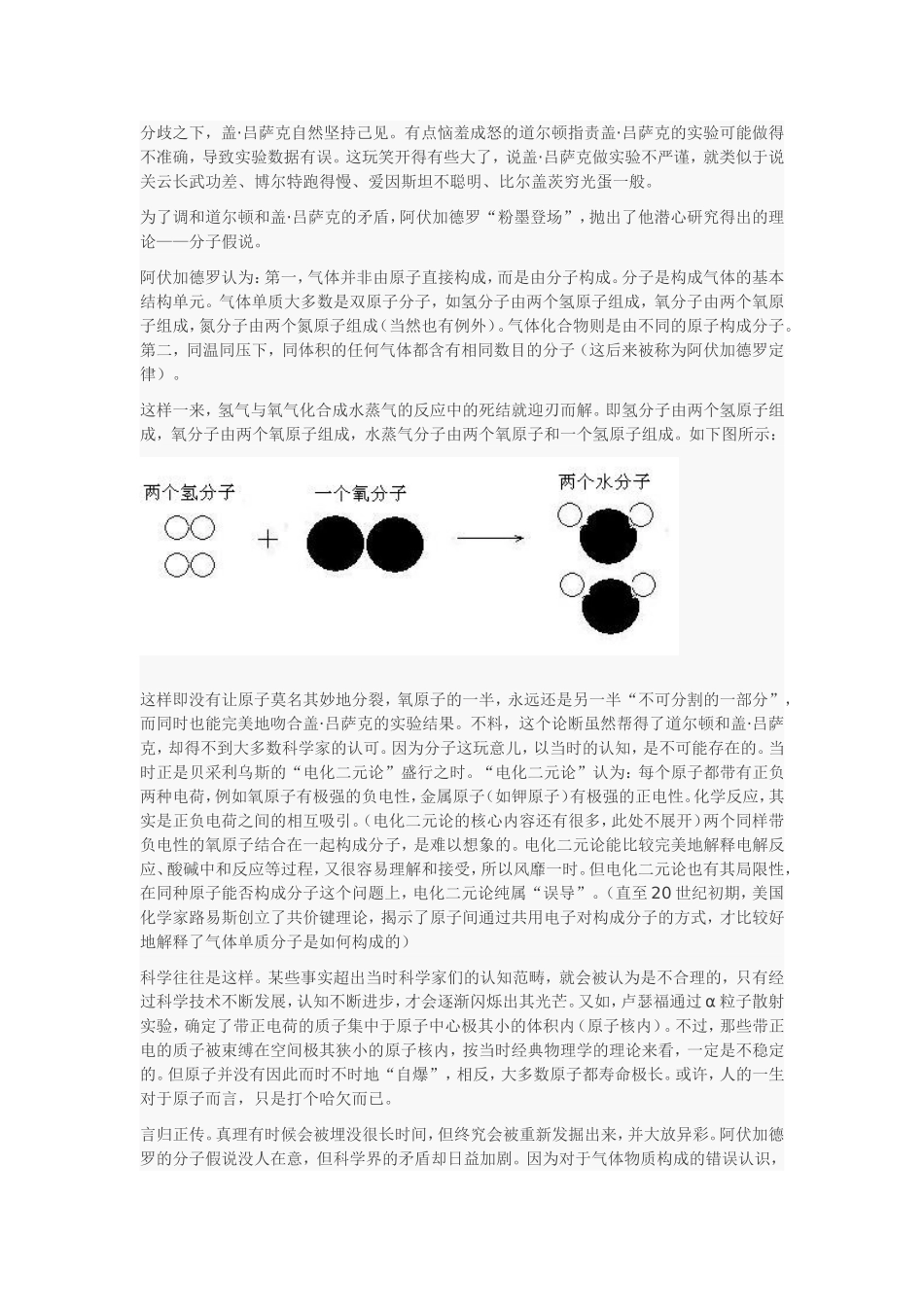

“摩尔日”与阿伏加德罗一起剥坚果发表于2011-11-1716:44|Tags标签:rabyan,原创,摩尔日,盖·吕萨克,阿伏加德罗作者:rabyan10月23日是什么纪念日?这问题,恐怕绝大多数人都回答不上来。细心的人或许还会去翻翻日历,寻个究竟。当天,科学松鼠会的一条微博揭示了真相:“10月23日早晨6:02到傍晚6:02间属于‘摩尔日’,一起来纪念当年的意大利化学家阿伏加德罗……”“你曾经对我说,10月23是摩尔日,摩尔这东西我明白,但摩尔日是什么?”本着“内事不决问百度,外事不决问谷歌”的精神,我上网搜了一下,终于弄明白:“摩尔日是一个流传于北美化学家间的非正式节日,通常他们在10月23日的上午6:02到下午6:02之间庆祝。”物质的量是国际单位制中7个基本物理量之一,摩尔是物质的量的单位。1摩尔任何物质中都含有阿伏加德罗常数个微粒,而阿伏加德罗常数的近似值为6.02×1023。根据阿伏加德罗常数的数值,10月23日就成了“摩尔日”,而6.02更是被创造性地移植成6:02。化学是一门严谨的科学,但化学绝不是刻板的代名词。既然周其凤校长都能高歌一曲《化学是你,化学是我》,网友们以这样娱乐化的庆祝方式纪念“摩尔”倒也并无不可。至少,它让更多的人了解了“摩尔”以及阿伏加德罗。“阿伏加德罗常数”以阿伏加德罗冠名,但阿伏加德罗并非该常数的所有者。阿伏加德罗(AmeldeoAvogadro,1776~1856)是意大利著名的物理学家、化学家,他的最大贡献,是提出了分子假说。一、阿伏加德罗与分子假说分子是构成物质的一种微粒,这在现在是众所周知,不过,这一理论的提出、并被人们接受,经历了漫长而曲折的过程。19世纪初期,英国化学家约翰·道尔顿在他的皇皇巨著《化学哲学的新体系》中,阐述了他的原子论,其中的要点主要有三方面:①元素都是由非常微小的、不能再分的微粒组成,这种微粒称为原子。原子在一切化学变化中都不能再分。②同种元素的所有原子,其质量和性质是相同的;不同元素的原子,其质量和性质都不相同。原子的质量是元素的基本特征之一。③不同的元素化合时,这些元素的原子按简单整数比结合成化合物。化合物的原子是复杂原子,其质量等于组成它的各原子的质量之和。尽管无法亲眼看到原子,很多信奉眼见为实的科学家还将信将疑,但原子论的确能完美地解释当时的许多科学事实——比方说质量守恒定律、倍比定律等——所以很快就被主流的科学所接受。只是,道尔顿的原子论刚火热了没多久,就有人来“砸场子”了。此公就是法国化学家盖·吕萨克。盖·吕萨克一生建树众多,涉足的研究领域也很广,而他有一个最大的优点,即酷爱实验,而且精于实验。他的许多研究成果,直接来源于他的精确的实验。1809年,在对大量气体反应进行测定的基础上,盖·吕萨克在他的那篇著名论文《论气体物质彼此化合》中总结出了一条经验规律:当气体互相化合时,各气体的体积成简单的整数比(当然,需要在同温同压下)。大量的气体化合反应(其实不仅仅是化合反应)都支持这一规律。比方说,氢气与氧气化合成水蒸气时,其体积比为2∶1∶2;氢气和氯气化合成氯化氢气体时,其体积比为1∶1∶2;氮气与氢气化合成氨气时,其体积比为1∶3∶2。这样的例子举不胜举,再写下去有骗取稿费的嫌疑了,打住。而同时,盖·吕萨克为配合原子论,提出了“在同温同压下,相同体积的不同气体含有相同数目的原子”这一假设。按常理说,气体化合反应,各气体体积成简单整数比,是对道尔顿的原子学说——不同的元素化合时,这些元素的原子按简单整数比结合成化合物——的一个强有力的证明,理应得到道尔顿的认可和推崇。不想,马屁拍在了马脚上,道尔顿一点也不领情,反而认为盖·吕萨克是在拆他的台。下面就以氢气与氧气化合成水蒸气这一反应为例。2体积氢气与1体积氧气化合生成2体积水蒸气,可以推论得到2个氢原子与1体积氧原子反应得到2个水蒸气原子(道尔顿称其为复杂原子)。很明显,如果反应是照左图所示进行的话,那么每一个水蒸气原子,必然是由一个氢原子和半个氧原子组成的!半个氧原子,开玩笑,“原子是构成物质的最小微粒、不可再分”可是道尔顿原子论的核心!“把原子劈开,你好大的胆子!”(此...