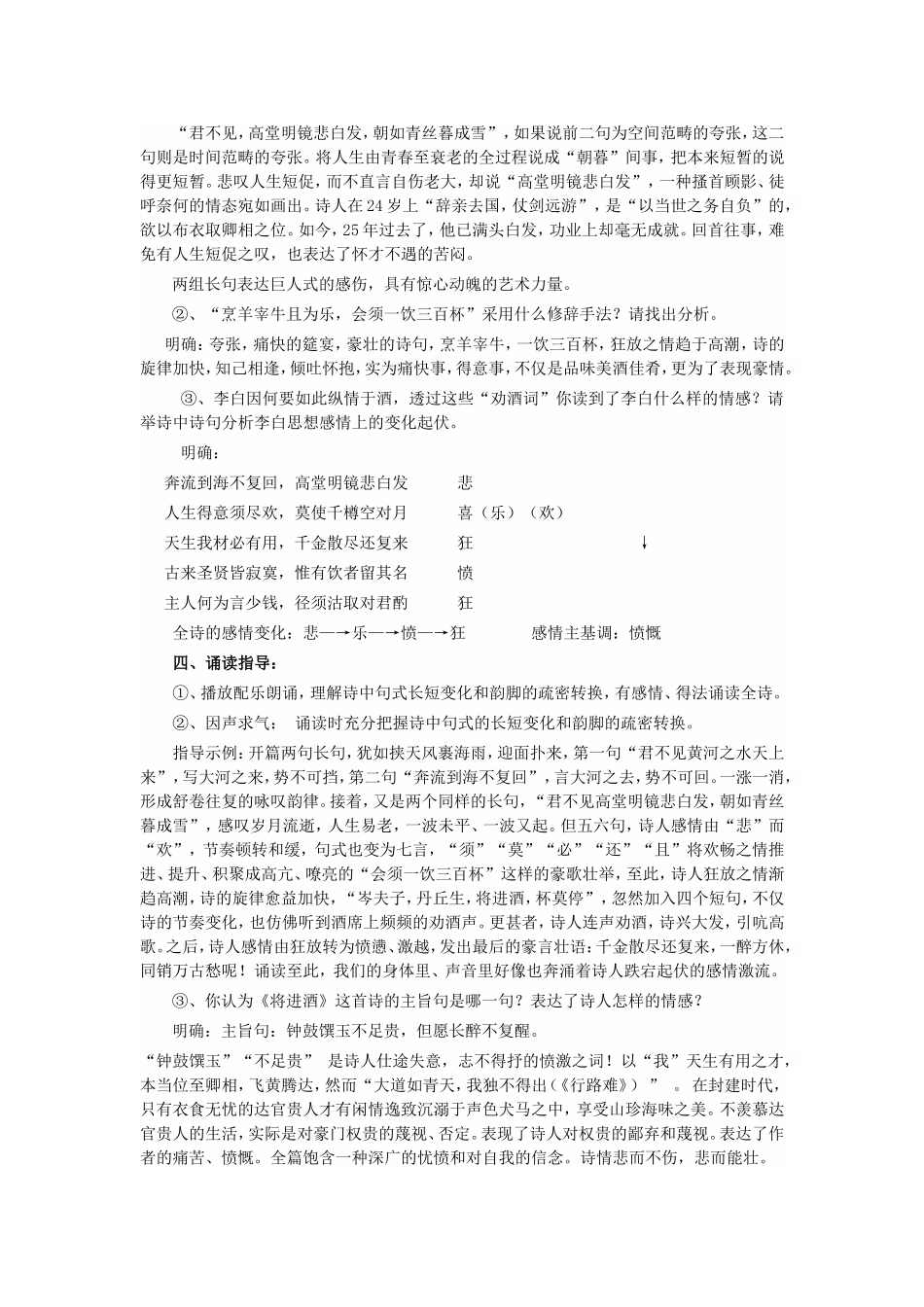

《将进酒》之因声求气、吟咏诗韵教学设计【教学目标】A、知识与能力1.诵读诗歌,理解诗歌基本内容。2、把握诗歌的感情基调,理解其思想感情的复杂性。3、理清诗歌中诗人情感变化的线索,背诵全诗。B、方法和过程1、因声求气,诵读全诗,把握诗中句式的长短变化和韵脚的疏密转换。2、在有感情、得法的诵读中,体会全诗思随情转,音以律变。3、在诵读中感悟诗句间蕴含的诗人李白跌宕起伏的感情激流。C、情感态度与价值观1、体会诗人借着酒兴,淋漓尽致抒发不平之气。2、探究诗意,认识到李白能跳出前人窠臼,自创新意,把饮酒和对黑暗现实的批判结合起来,在劝酒放歌中,吐胸中块垒,抒发多种人生感慨。3、引导学生充分占有资源,聆听名家朗诵全诗,融入诗境,吟咏诗韵。【教学重点】因声求气,诵读全诗,把握诗中句式的长短变化和韵脚的疏密转换;在有感情、得法的诵读中,感悟诗句间蕴含的诗人李白跌宕起伏的感情激流。【教学难点】如何引导学生充分占有资源,聆听名家朗诵全诗,融入诗境,吟咏诗韵,认识到李白在劝酒放歌中,吐胸中块垒,抒发多种人生感慨。【教学方法】诵读、讨论、探究【教具】多媒体课件、配乐朗诵视频【教学过程】一、导入:余光中先生有一首诗《寻李白》,其中有几句是这样写的。酒入豪肠,七分酿成了月光。余下的三分啸成剑气,绣口一吐就半个盛唐。在这些人中,有一位伟大的诗人,因为他的诗写得独绝千古而获得了“诗仙”的称号,而且也因为他的酒而留下了“酒仙”的美名,说到这里,大家都知道了,他就是——李白那么,李白是如何使他的酒和他的诗完美地结合在一起,又有怎样的感情倾注于其中呢?今天我们师生就通过一首诗来走近李白。这就是他的《将进酒》。(板书课题)二、回顾上节课内容上节课我们已经按照因声求气、吟咏诗韵的基本要求将全诗进行了简单的节奏划分、和声调高低的处理。君不见\黄河之水\天上来↗,奔流到海\不复回↘。君不见\高堂明镜\悲白发↗,朝如青丝\暮成雪↘。人生\得意\须尽欢↗,莫使\金樽\空对月↘。天生\我材\必\有用↗,千金\散尽\还复来↘。烹羊\宰牛\且为乐↗,会须\一饮\三百杯↘。岑夫子↗,丹丘生↘,将进酒↗,杯\莫停↘。与君\歌一曲↗,请君\为我\倾耳听↘。钟鼓\馔玉\不足贵↗,但愿\长醉\不愿醒↘。古来\圣贤\皆寂寞↗,惟有\饮者\留其名↘。陈王\昔时\宴\平乐↗,斗酒\十千\恣欢谑↘。主人\何为\言\少钱↗,径须\沽取\对君\酌↘。五花马↗、千金裘↘、呼儿\将出\换美酒↗,与尔\同销\万\古\愁↘。——最后我们达成共识,朗诵准备:朗诵者通过原作字句,用有声语言传达原作的主要精神和艺术美感。不仅要让听众领会朗诵的内容,而且要使其在感情上受到感染。1.读准字音,字正腔圆,掷地有声。2.准确地把握作品的背景、主旨,弄懂作品的文化涵义和情感基调。透彻地理解其内在含义,是作品朗诵重要的前提和基础。只有做到这点,才能传情,让听众动情。3.此外,运用各种表现手法,准确表达作品内容。常用表现手法:停顿、重音、语速、语调、节奏和体态语。要更好地把握准作品的情感变化,才能将朗读艺术发挥的更好。思考:这首诗感情发展脉络是怎样的?诗人感情的基调是什么?找出诗中直接描绘主人公情感的字眼。三、诵读赏析①、诗歌开头“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。”采用了古代民歌中的什么手法?抒发了李白怎样的感叹?明确:起兴——李白和朋友开怀畅饮的颍阳离黄河不远比喻——以黄河一去不复返比喻青春难在反衬——以黄河的伟大永恒衬托生命的渺小脆弱夸张——从空间和时间两方面“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回”,上句写大河之来,势不可挡;下句写大河之去,势不可回。“黄河如丝天上来,洪波东流射大海。”“黄河西来绝昆仑,咆哮万里触龙门。”写出了黄河的气魄之大,但又有“不复回”之叹。以黄河起兴感叹时光易逝。以水来比喻时间的流逝,非李白独创。子在川上曰:逝者如斯夫,不舍昼夜。——《论语》百川东到海,何日复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。——汉乐府《长歌行》大江东去浪淘尽,千古风流人物。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。...