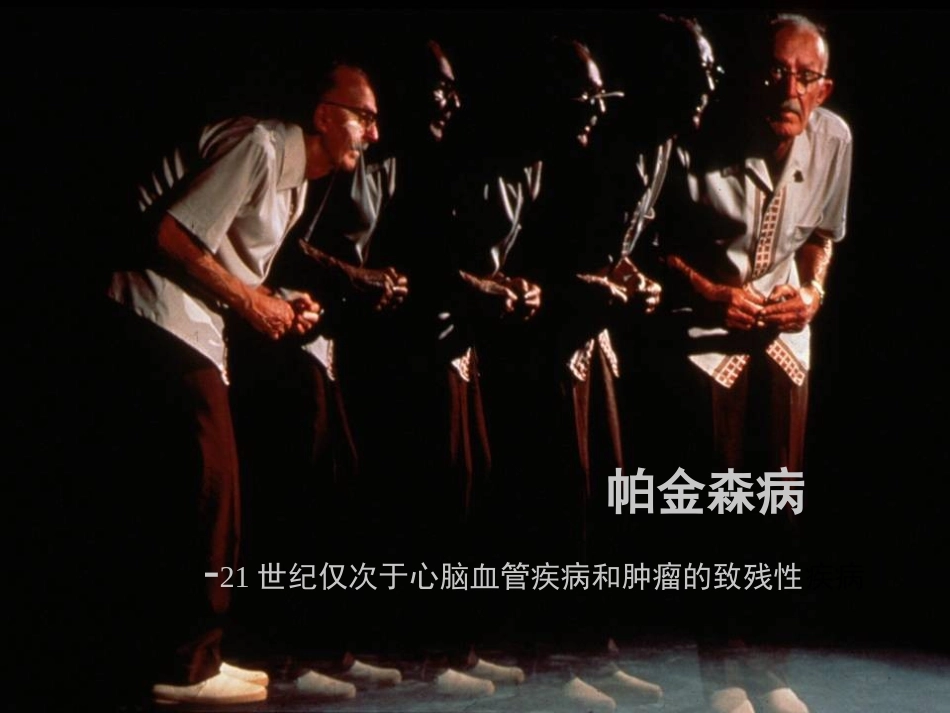

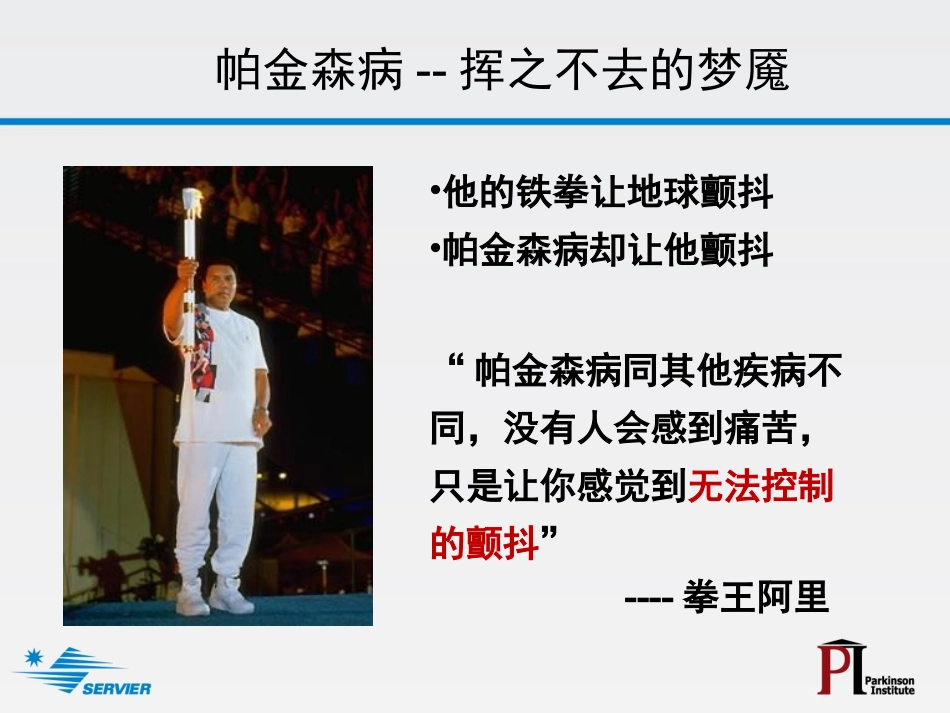

帕金森病-21世纪仅次于心脑血管疾病和肿瘤的致残性疾病帕金森病--挥之不去的梦魇•他的铁拳让地球颤抖•帕金森病却让他颤抖“帕金森病同其他疾病不同,没有人会感到痛苦,只是让你感觉到无法控制的颤抖”----拳王阿里导言帕金森病(Parkinsonism,PD)是一种中老年常见的运动障碍疾病,以黑质多巴胺能神经元变性缺失和路易小体形成为病理特征,临床表现为静止性震颤,运动迟缓,肌强直和姿势步态异常等。自从1817年英国医生JamesParkinson首先描述起,到现在已经经历了四次认识上的飞跃,但科研工作者对它的研究一直是医学界的热点。近年,PD研究的进展体现在基础和临床等多个方面,有着许多突破性的成就。四次认识上的飞跃第一次:帕金森医生对该病的细致观察和描述;第二次:认识到中脑,黑质细胞变性和纹状体多巴胺减少是产生PD症状的主要原因,并导致了应用左旋多巴治疗PD的新纪元;第三次:Lang-ston等医生发现人工合成的神经毒物1-甲基-4-苯基-1,2,3,6-四氢吡啶(MPTP)产生帕金森症,为寻找环境致病因子打开局面;第四次:20世纪90年代中期相继发现了一些与PD相关的基因突变,掀起了基因致病因子在PD发生中作用的研究热潮。基础研究进展病理生化病因及发病机制动物模型临床研究进展临床表现药物及外科治疗基因治疗PD状态下,黑质致密部中多巴胺能神经元变性,进而导致纹状体中DA水平降低,进一步引起整个基底神经节环路功能的改变:黑质内残留的多巴胺能神经元胞体内出现特征性的“路易小体”。纹状体内D1和D2受体出现超敏现象,且密度增加!。蓝斑中去甲肾上腺素能神经元的大量丧失,导致黑质、伏隔核、下丘脑和边缘系统等脑区NA含量明显减少。PD患者脑中壳核、苍白球等组织中5羟色胺(5-HT)含量也减少。1.氧化应激反应2.谷氨酸毒性3.线粒体功能缺陷4.细胞凋亡5.遗传因素※20世纪60年代,利血平动物模型,6-OHDA模型20世纪70年代,旋转模型20世纪80年代,MPTP模型20世纪90年代,实验性免疫介导的黑质损伤模型21世纪,根据研究的目的及方法,选用不同的动物模型进行研究鱼藤酮鼠模型MPTP模型※临床表现--一般特点•多在60岁后发病,偶有20多岁发病者;•起病隐袭,缓慢进展,逐渐加剧;•症状常自一侧上肢开始---波及同侧下肢--对侧上肢及下肢,呈“N”字型进展(65%~70%);•25%~30%病例自一侧下肢开始,两侧下肢同时开始者极少见主要临床表现主要症状•静止性震颤•肌强直•运动迟缓•姿势步态异常初发症状:震颤最多(60%~70%),步行障碍(12%)、肌强直(10%)、运动迟缓(10%)小写症(micrographia屈曲体姿传统的帕金森病诊断标准•运动减慢,加下列三项中的1项•静止性震颤,4~6Hz•强直:通常是铅管样或齿轮样,存在于肢体、颈部、或躯干等•姿势不稳:排除视觉性、小脑性、深感觉性•排除帕金森综合症:必要时可以结合左旋多巴实验/阿朴吗啡实验。•影像学诊断:脑部MRI、CT检查排除其它疾病,SPECT及PET等检查能够较特异性确诊PD。帕金森病的诊断标准•至少具有下列中两项:静止性震颤;运动迟缓;齿轮样肌强直;姿势反射障碍.但至少包括前2项其中之一.•没有继发性因素:如药物,代谢性等•确诊只能靠病理:黑质色素细胞的缺失和路易氏体,及苍白小体等※1.中华医学会神经病学分会原发性PD治疗的建议(1998年)中华神经科杂志,1999,32:237-2382.中华医学会神经病学分会运动障碍与帕金森病学组帕金森病治疗指南中华神经科杂志,2006,39:409-4523.中华医学会神经病学分会运动障碍与帕金森病学组中国帕金森病治疗指南(第二版)中华神经科杂志,2009,39:352-355帕金森病的治疗目标•第一目标:恢复工作能力•第二目标:恢复生活自理能力•第三目标:减轻痛苦帕金森病治疗原则一、综合治疗•药物治疗•手术治疗•康复治疗•心理治疗二、用药原则•“剂量滴定”•“细水长流、不求全效”•“最小剂量达到满意效果”;•个体化原则PD药物治疗非药物治疗教育支持锻炼营养神经保护(?Selegiline)观察功能损害无有多巴胺受体激动剂左旋多巴多巴胺受体激动剂+左旋多巴(+/-COMTI)如果不好,加COMTI运动波动的药物调节药物不能控制可选择手术帕金森病治疗程序认知损害有无MAOBI、安坦金刚...