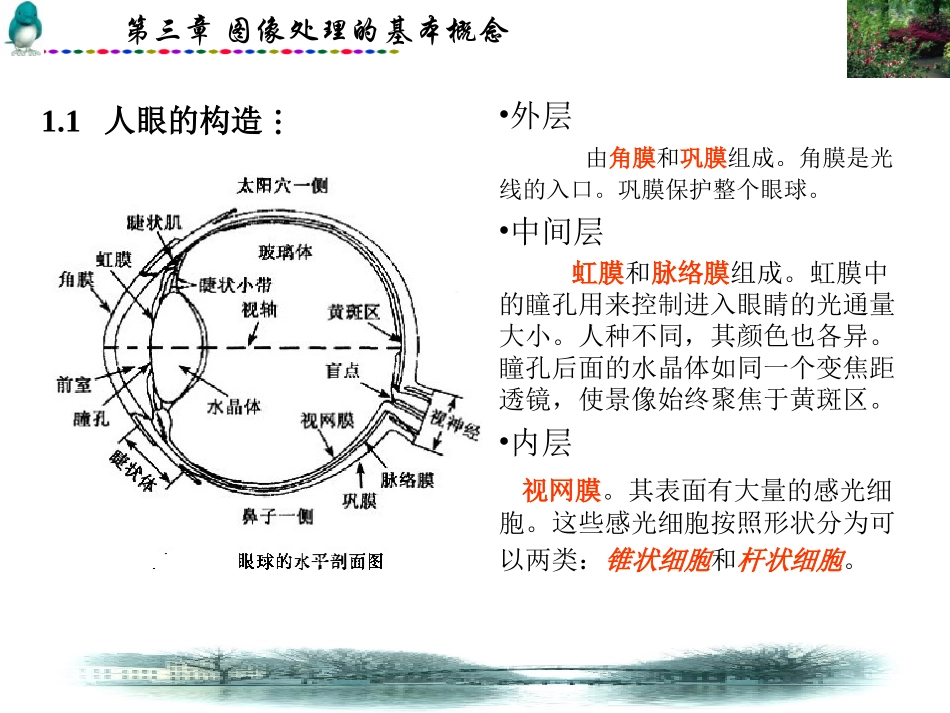

第三章图像处理的基本概念第三章图像处理的基本概念1人眼的视觉原理2颜色基础3图像模型4图像数字化5灰度直方图6图像处理算法形式7图像的数据结构及特征第三章图像处理的基本概念1人眼的视觉原理1.1人眼的构造1.2图像的形成1.3视觉范围和分辨力1.4视觉适应性和对比灵敏度1.5亮度感觉1.6马赫带效应1.7视觉模型第三章图像处理的基本概念1.1人眼的构造•外层由角膜和巩膜组成。角膜是光线的入口。巩膜保护整个眼球。•中间层虹膜和脉络膜组成。虹膜中的瞳孔用来控制进入眼睛的光通量大小。人种不同,其颜色也各异。瞳孔后面的水晶体如同一个变焦距透镜,使景像始终聚焦于黄斑区。•内层视网膜。其表面有大量的感光细胞。这些感光细胞按照形状分为可以两类:锥状细胞和杆状细胞。第三章图像处理的基本概念•锥状细胞每只眼睛中大约有600万到700万个锥状细胞,集中分布在视轴和视网膜相交点附近的黄斑区内。每个锥状细胞都连接一个神经末梢,因此,黄斑区对光有较高的分辨力,能充分识别图像的细节。锥状细胞既可以分辨光的强弱,也可以辨别色彩。白天视觉过程主要靠锥状细胞来完成,所以锥状机觉又称白昼视觉。按感光化学特性,锥状细胞有三种,它们分别对红、绿、蓝颜色敏感,因此红绿蓝称为人类视觉的三基色。三种锥状细胞的光谱敏感曲线如下:第三章图像处理的基本概念•杆状细胞每只眼睛大约有7600万个到15000万个杆状细胞。它广泛分布在整个视网膜表面上,并且有若干个杆状细胞同时连接在一根神经上,因此,这条神经只能感受多个杆状细胞的平均光刺激,使得在这些区域的视觉分辨力显著下降,无法辨别图像中的细微差别,而只能感知视野中景物的总的形象。杆状细胞不能感觉彩色,但对低照明度的景物柱往比较敏感,所以,夜晚所观察到的景物只有黑白、浓淡之分,而看不清它们的颜色差别。由于夜晚的视觉过程主要由杆状细胞完成,所以杆状视觉又称夜视觉。第三章图像处理的基本概念1.2图像的形成人眼在观察景物时,光线通过角膜、前室水状液、水晶体、后室玻璃体,成像在视网膜的黄斑区周围。视网膜上的光敏细胞感受到强弱不同的光刺激,产生强度不同的电脉冲,并经神经纤维传送到视神经中枢,由于不同位置的光敏细胞产生了和该处光的强弱成比例的电脉冲,所以,大脑中便形成了一幅景物的感觉。第三章图像处理的基本概念1.3视觉范围和分辨力•视觉范围人眼所能感觉到的亮度范围,从10-4cd/m2到104cd/m2。注:cd—坎德拉,光通量。人眼并不能同时感受这样宽的亮度范围。事实上,在人眼适应了某一平均的亮度环境以后,它所能感受的亮度范围要小得多。当平均亮度适中时,能分辨的亮度上、下限之比为1000:1。而当平均亮度较低时,该比值只有10:1。即使是客观上相同的亮度,当平均亮度不同时,主观感觉的亮度也不相同。人眼的明暗感觉是相对的,但由于人眼能适应的平均亮度范围很宽,所以总的视觉范围很宽。第三章图像处理的基本概念•分辨力人眼的分辨力是指人眼在一定距离上能区分开相邻两点的能力,可以用能区分开的最小视角θ的倒数来描述,如下图所示:ld上图中,d表示能区分的两点间的最小距离,l为眼睛和这两点连线的垂直距离。人眼分辨力和环境照度、被观察对象的相对对比度等因素有关。第三章图像处理的基本概念1.4视觉适应性和对比灵敏度•暗适应性从亮环境进入暗环境的适应能力,约为30s。人眼之所以有暗适应性,原因有二:一是暗环境中瞳孔放大,进入眼睛的光通量增加;二是杆状细胞代替了锥状细胞工作,杆状细胞对低照度景物更为敏感。•亮适应性只有几秒钟。原因在于锥状细胞的恢复时间远少于杆状细胞。•人眼的亮度适应性是人眼通过改变其整个灵敏度来实现的。•图像对比度C1:图像中最大亮度Bmax与最小亮度Bmin之比:minmax1BBCminminmaxBBBCr•相对对比度第三章图像处理的基本概念1.5亮度感觉•人眼对亮度差别的感觉取决于相对亮度的变化。令ΔS为亮度感觉的变化,ΔB为亮度变化,则:BBKS积分后得亮度感觉为:0KInBKS上式表明亮度感觉与亮度的自然对数成线性关系。下图表示了主观感觉同亮度的关系曲线。实线表示人眼能感觉的亮度范围。第...