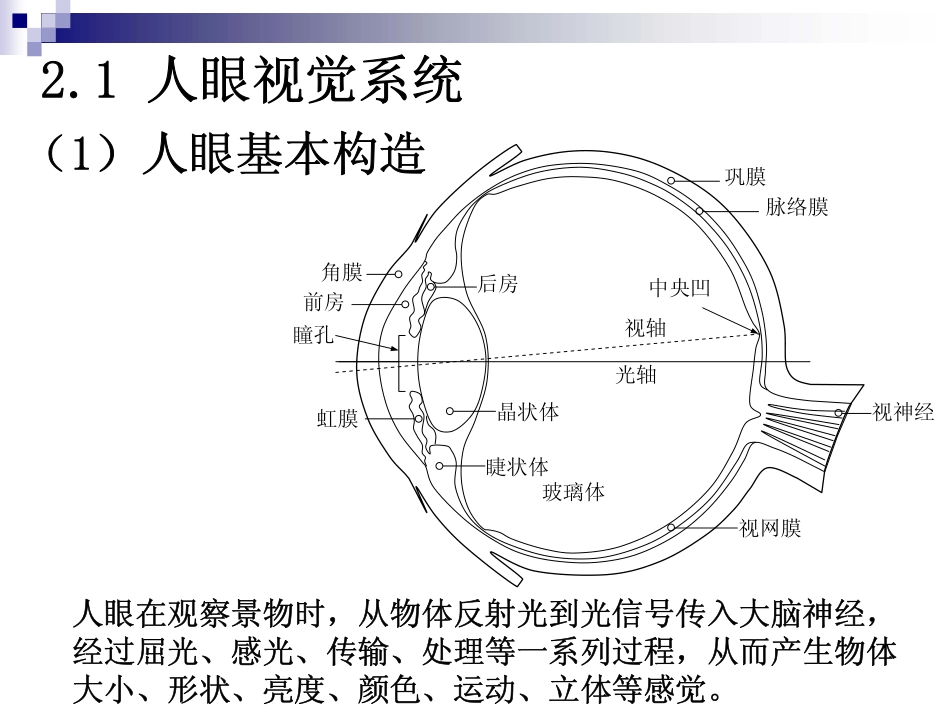

第二章数字图像处理基础矿大信电学院蔡利梅第2章数字图像处理基础2.1人眼视觉系统2.2色度学基础与颜色模型2.3数字图像的生成与表示2.4数字图像的数值描述2.1人眼视觉系统(1)人眼基本构造光轴巩膜脉络膜视神经晶状体虹膜瞳孔角膜前房后房玻璃体视网膜睫状体视轴中央凹人眼在观察景物时,从物体反射光到光信号传入大脑神经,经过屈光、感光、传输、处理等一系列过程,从而产生物体大小、形状、亮度、颜色、运动、立体等感觉。�视网膜是感光系统,将光能转换加工成神经冲动,经视神经传入大脑中的视觉中枢,从而产生视觉。由三层细胞组成,由外到内依此为:�感光细胞层�锥体细胞,感光灵敏度低,三种,对入射的辐射有不同的频谱响应,是颜色视觉的基础。�杆体细胞,感光灵敏度高,分辨细节能力低,不感受颜色,仅提供视野的整体视像。�双极细胞层�神经节细胞层�角膜、房水、晶状体、玻璃体是折射率不同的光学介质,属于屈光系统,作用是将不同远近的物体清晰地成像在视网膜上。(2)视觉过程�光学过程:由人眼实现光学成像过程,基本确定了成像的尺寸�化学过程:与光接受细胞有关,基本确定了成像的亮度或颜色�神经处理过程:在大脑神经系统里进行的转换过程响应光刺激视网膜接收视网膜神经处理右眼视网膜接收视网膜神经处理左眼视觉通道大脑皮层处理�存储参考图像�信息处理�特征提取�描述�决策(3)明暗视觉�人眼的亮度适应范围�人的视觉系统有很大的亮度适应范围,从暗视觉门限到眩目极限之间的范围达1010量级,但并不能同时在这么大范围内工作,是靠改变它的具体敏感度来实现亮度适应的。一般的室内照明,只能同时分清约20级灰度。进入暗房,最大能分辨的灰度级别为120级。16级灰度32级灰度64级灰度�感觉亮度(主观亮度)与实际亮度之间呈非线性关系�马赫带效应实际亮度主观亮度在亮度变化的边界附近的暗区和亮区中分别存在一条更黑和更亮的条带—“Mach”带。�同时对比度人眼对某个区域感觉到的亮度并不仅仅依赖于区域本身的亮度,同时受到背景的影响中心的小正方形亮度一致,但背景暗时看起来要亮些,背景亮时看起来要暗些(4)颜色视觉�光感受细胞与颜色�三种锥体细胞分别含有三种不同的视色素,光谱吸收峰值分别在440~450nm、530~540nm、560~570nm处,称这三种视色素为亲蓝、亲绿和亲红视色素。�外界光辐射进入人眼时被三种锥体细胞按它们各自的吸收特性所吸收,引起光化学反应,触发生物能,引起视神经活动。�暗视觉条件下只有杆体细胞起作用,仅由视紫红色素吸收光子,所以暗视觉时不能分辨颜色,只有明亮感觉。�杆体细胞中视紫红色素的合成需要维生素A的参与,所以缺乏维生素A的人常有夜盲症。�颜色恒常性(Colorconstancy)�指当外界条件发生变化后,人们对该物体表面颜色的知觉仍然保持不变。�色适应�人眼对某一色光适应后,观察另一物体的颜色时,不能立即获得客观的颜色印象,而是带有原适应色光的补色成分,经过一段时间适应后才会获得客观的颜色感觉,这就是色适应的过程。(5)立体视觉�即是从二维视网膜像中获得3维视觉空间,即获得深度距离信息�人类并没有直接或专门用来感知距离的器官,对空间的感知不仅仅依靠视力,借助于一些外部客观条件和自身机体内部条件来判断物体的空间位置�非视觉性深度线索�眼睛聚焦调节:通过眼肌调节水晶体以在视网膜上获得清晰视像,这种调节活动传递给大脑的信号提供了有关物体距离的信息�双眼视轴的辐合:观看远近不同的物体时,两眼视轴要完成一定的辐合运动,将各自的中央凹对准物体,将物体映射到视网膜感受性最高的区域,控制视轴辐合的眼肌运动能给大脑提供关于物体距离的信息�双目深度线索�人对空间场景的深度感知主要依靠双目视觉实现,每只眼睛的视网膜上各自形成一个独立的视像,由于双眼相距约65mm,两个视像相当于从不同角度观察,因而两眼视像不同,即双眼视差�双眼视差是产生立体知觉和深度知觉的原因�单目深度线索�刺激物本身的一些物理条件,通过观察者的经验和学习,在一定条件下也可以成为知觉深度和距离的线索�大小和距离:当物体实际大小已知,通过观察可推算物距�照...