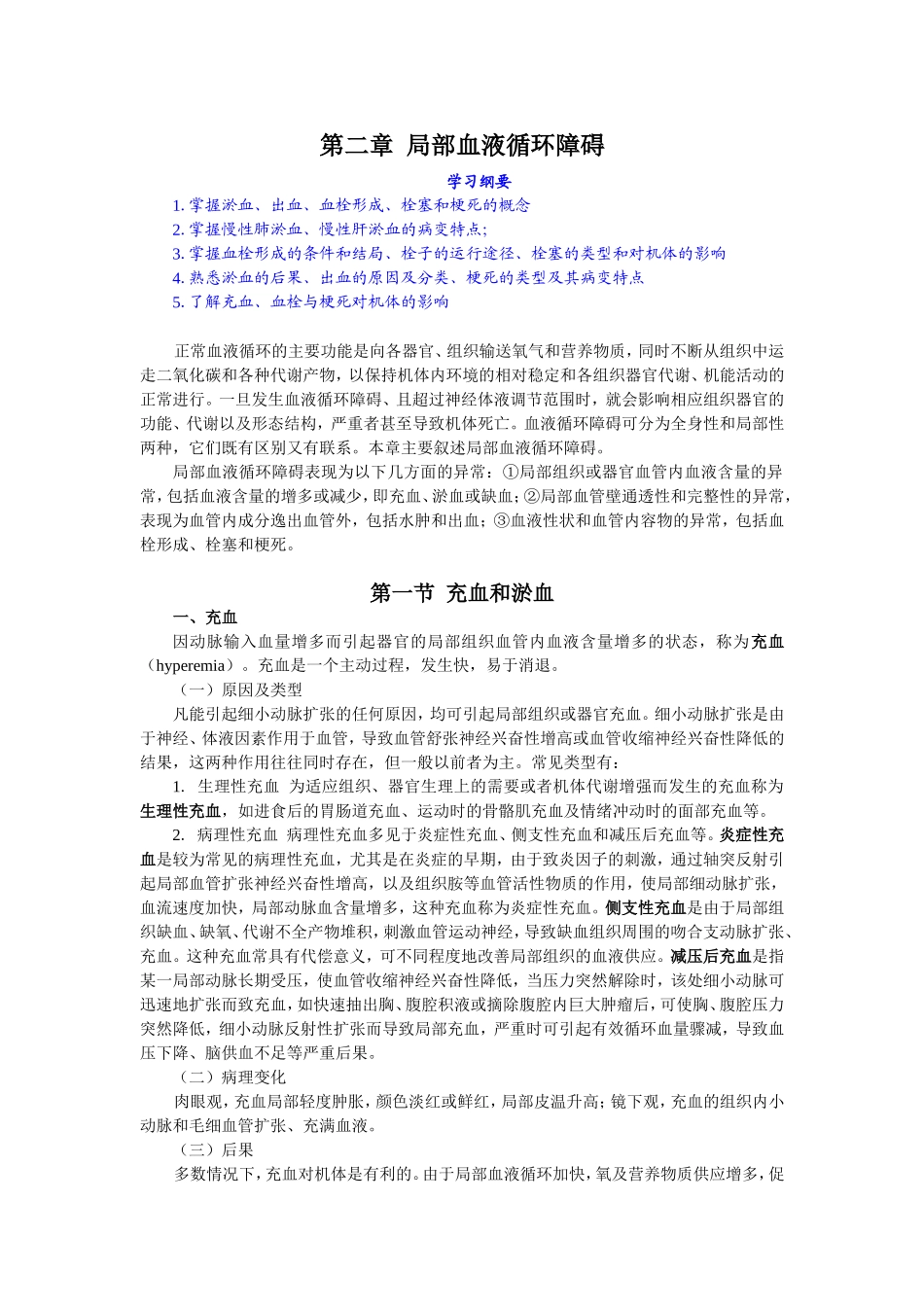

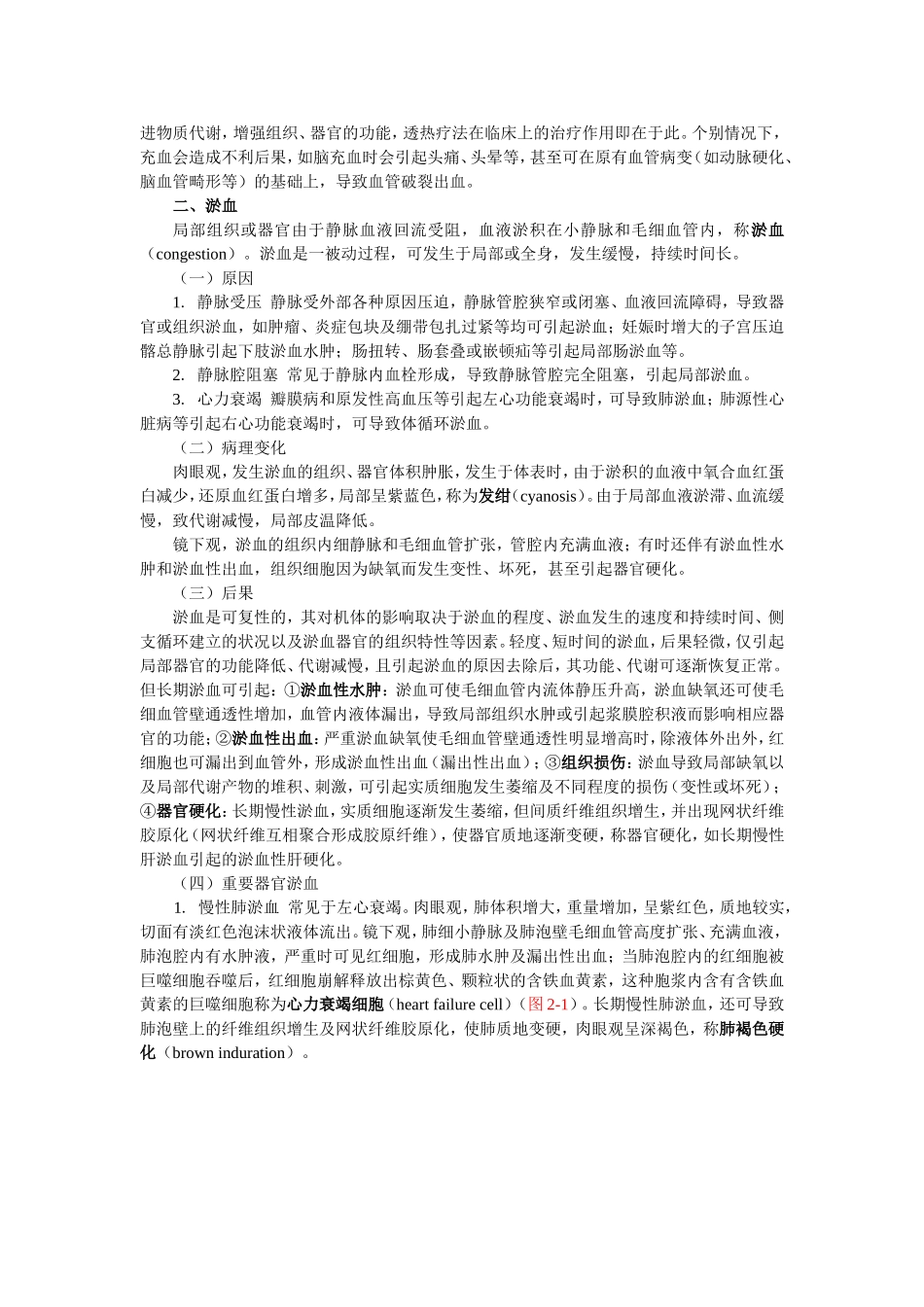

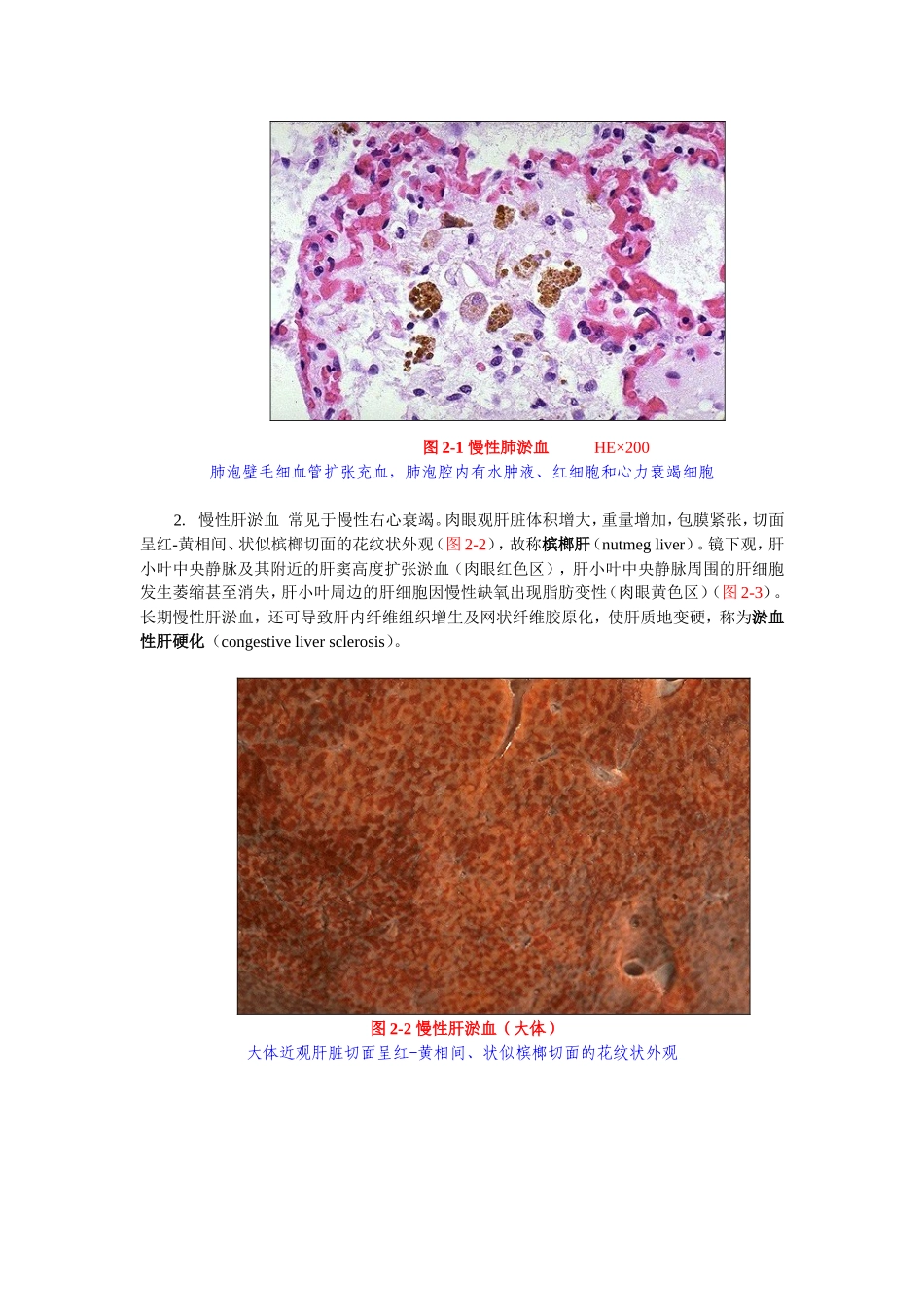

第二章局部血液循环障碍学习纲要1.掌握淤血、出血、血栓形成、栓塞和梗死的概念2.掌握慢性肺淤血、慢性肝淤血的病变特点;3.掌握血栓形成的条件和结局、栓子的运行途径、栓塞的类型和对机体的影响4.熟悉淤血的后果、出血的原因及分类、梗死的类型及其病变特点5.了解充血、血栓与梗死对机体的影响正常血液循环的主要功能是向各器官、组织输送氧气和营养物质,同时不断从组织中运走二氧化碳和各种代谢产物,以保持机体内环境的相对稳定和各组织器官代谢、机能活动的正常进行。一旦发生血液循环障碍、且超过神经体液调节范围时,就会影响相应组织器官的功能、代谢以及形态结构,严重者甚至导致机体死亡。血液循环障碍可分为全身性和局部性两种,它们既有区别又有联系。本章主要叙述局部血液循环障碍。局部血液循环障碍表现为以下几方面的异常:①局部组织或器官血管内血液含量的异常,包括血液含量的增多或减少,即充血、淤血或缺血;②局部血管壁通透性和完整性的异常,表现为血管内成分逸出血管外,包括水肿和出血;③血液性状和血管内容物的异常,包括血栓形成、栓塞和梗死。第一节充血和淤血一、充血因动脉输入血量增多而引起器官的局部组织血管内血液含量增多的状态,称为充血(hyperemia)。充血是一个主动过程,发生快,易于消退。(一)原因及类型凡能引起细小动脉扩张的任何原因,均可引起局部组织或器官充血。细小动脉扩张是由于神经、体液因素作用于血管,导致血管舒张神经兴奋性增高或血管收缩神经兴奋性降低的结果,这两种作用往往同时存在,但一般以前者为主。常见类型有:1.生理性充血为适应组织、器官生理上的需要或者机体代谢增强而发生的充血称为生理性充血,如进食后的胃肠道充血、运动时的骨骼肌充血及情绪冲动时的面部充血等。2.病理性充血病理性充血多见于炎症性充血、侧支性充血和减压后充血等。炎症性充血是较为常见的病理性充血,尤其是在炎症的早期,由于致炎因子的刺激,通过轴突反射引起局部血管扩张神经兴奋性增高,以及组织胺等血管活性物质的作用,使局部细动脉扩张,血流速度加快,局部动脉血含量增多,这种充血称为炎症性充血。侧支性充血是由于局部组织缺血、缺氧、代谢不全产物堆积,刺激血管运动神经,导致缺血组织周围的吻合支动脉扩张、充血。这种充血常具有代偿意义,可不同程度地改善局部组织的血液供应。减压后充血是指某一局部动脉长期受压,使血管收缩神经兴奋性降低,当压力突然解除时,该处细小动脉可迅速地扩张而致充血,如快速抽出胸、腹腔积液或摘除腹腔内巨大肿瘤后,可使胸、腹腔压力突然降低,细小动脉反射性扩张而导致局部充血,严重时可引起有效循环血量骤减,导致血压下降、脑供血不足等严重后果。(二)病理变化肉眼观,充血局部轻度肿胀,颜色淡红或鲜红,局部皮温升高;镜下观,充血的组织内小动脉和毛细血管扩张、充满血液。(三)后果多数情况下,充血对机体是有利的。由于局部血液循环加快,氧及营养物质供应增多,促进物质代谢,增强组织、器官的功能,透热疗法在临床上的治疗作用即在于此。个别情况下,充血会造成不利后果,如脑充血时会引起头痛、头晕等,甚至可在原有血管病变(如动脉硬化、脑血管畸形等)的基础上,导致血管破裂出血。二、淤血局部组织或器官由于静脉血液回流受阻,血液淤积在小静脉和毛细血管内,称淤血(congestion)。淤血是一被动过程,可发生于局部或全身,发生缓慢,持续时间长。(一)原因1.静脉受压静脉受外部各种原因压迫,静脉管腔狭窄或闭塞、血液回流障碍,导致器官或组织淤血,如肿瘤、炎症包块及绷带包扎过紧等均可引起淤血;妊娠时增大的子宫压迫髂总静脉引起下肢淤血水肿;肠扭转、肠套叠或嵌顿疝等引起局部肠淤血等。2.静脉腔阻塞常见于静脉内血栓形成,导致静脉管腔完全阻塞,引起局部淤血。3.心力衰竭瓣膜病和原发性高血压等引起左心功能衰竭时,可导致肺淤血;肺源性心脏病等引起右心功能衰竭时,可导致体循环淤血。(二)病理变化肉眼观,发生淤血的组织、器官体积肿胀,发生于体表时,由于淤积的血液中氧合血红蛋白减少,还原血红蛋白增多,局部呈紫蓝色,称为发绀(cyanosi...