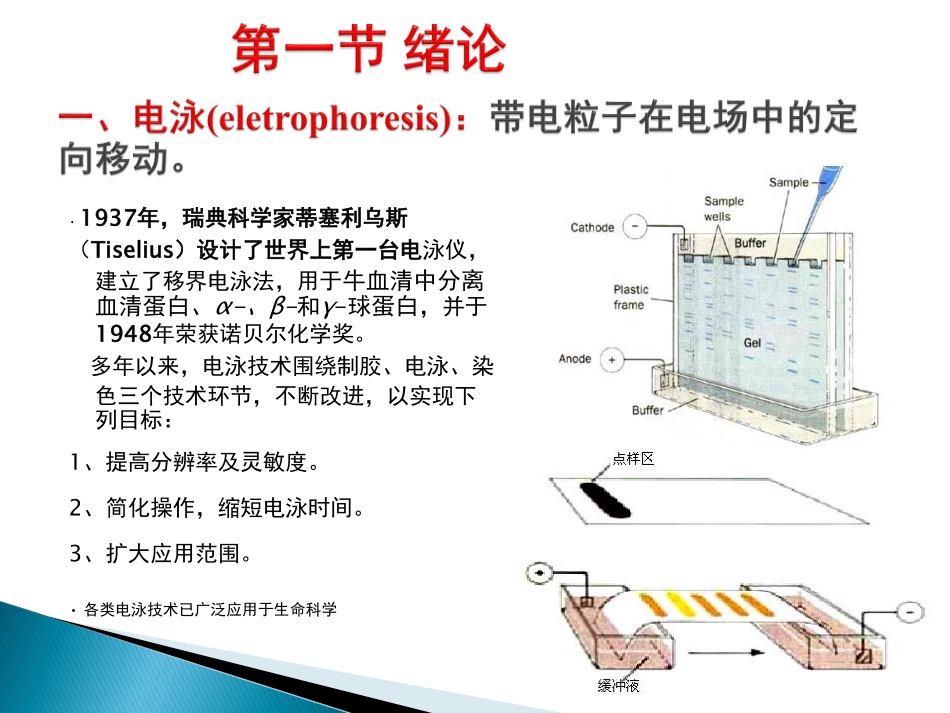

•1937年,瑞典科学家蒂塞利乌斯(Tiselius)设计了世界上第一台电泳仪,建立了移界电泳法,用于牛血清中分离血清蛋白、α-、β-和γ-球蛋白,并于1948年荣获诺贝尔化学奖。多年以来,电泳技术围绕制胶、电泳、染色三个技术环节,不断改进,以实现下列目标:1、提高分辨率及灵敏度。2、简化操作,缩短电泳时间。3、扩大应用范围。•各类电泳技术已广泛应用于生命科学•毛细管电泳(CE)又称高效毛细管电泳(HPCE),是指离子或带电粒子以毛细管为分离介质,以高压直电场为驱动力,依据样品中各组分之间淌度和分配行为上的差异而实现分离的液相分离分析技术。•采用了0.05mm内径的毛细管;•采用了高达数千伏的电压。4毛细管电泳:毛细管电泳(CE)又称高效毛细管电泳(HPCE),是指离子或带电粒子以毛细管为分离室,以高压直流电场为驱动力,依据样品中各组分之间淌度上的差异而实现分离的液相分离分析技术。由于毛细管内径小,表面积和体积的比值大,易于散热,因此毛细管电泳可以减少焦耳热的产生,这是CE和传统电泳技术的根本区别。传统电泳:受到焦耳热的限制,只能在低电场强度下进行电泳操作,分离时间长,效率低。传统电泳与毛细管电泳的区别:5同:均为液相分离分析方法。可用相同的理论来描述(差速迁移),一些色谱名词概念,如:塔板理论、速率理论、保留值等仍可使用。异:分离原理不同;仪器构造有很大的差异。HPLC示意图CE示意图61、毛细管电泳柱效更高,塔板数可达105~106/m,(又称高效毛细管电泳,HPCE);2、分离速度更快;3、溶剂、试样消耗极少,(纳升级);4、仪器成本低,(不需要高压泵);5、选择性高。通过选择操作模式和缓冲溶液的成分以达到对性质不同的成分的有效分离。6、应用广泛。特别适用于氨基酸、多肽、蛋白质和核酸等生命科学领域的测定,以后逐渐被广泛应用于生物,化学,医药,环保等领域。与HPLC互相补充,共同成为分析化学中重要的分离分析技术。三、毛细管电泳的特点和分类(一)毛细管电泳的特点7(二)毛细管电泳的分类按毛细管中填充物的性质分类:自由溶液毛细管内填充物为pH缓冲的电解质溶液。如:毛细管区带电泳(CZE)。非自由溶液毛细管内填充物为凝胶或其他筛分介质。如:毛细管凝胶电泳(CGE)。按分理机制分类:电泳型:CZE、CGE、NACE(非水)色谱型:胶束电动毛细管色谱(MECC)微乳液电动毛细管色谱(MEECC)电泳/色谱型:毛细管电色谱(CEC)(一)基本概念毛细管总长度(L,cm)毛细管有效长度(l,cm)毛细管的入口端到检测窗口的距离;迁移时间(t,min)带电粒子在电场作用下做定向移动的时间;电泳速度(vcm/s)在单位时间内,带电粒子定向移动的距离;电场强度(E,V/cm)电场强度/毛细管总长度;电泳淌度(μcm2/(V·s))带电粒子在毛细管中定向移动的速度与所在电场强度之比;9一、电泳和电泳淌度(mobility)电泳速度(uepcm/s):在单位时间内,带电粒子在毛细管中定向移动的距离。电泳淌度(μepcm2/(V.s)):带电粒子在毛细管中,单位电场强度下、单位时间内定向移动的距离。LVμEμuepepep电泳:在电场作用下,带电粒子在缓冲溶液中的定向移动。或:单位电场强度下的电泳速度。E:电场强度;L:毛细管长度;V:毛细管两端施加电压10ηεζ4πiepζ:粒子的Zeta电势;与粒子表面的电荷密度有关,近似正比于Z/M2/3;η:介质的粘度。ε:介质的介电常数;电泳淌度11epiiieffμγαμ有效淌度μeff、有效电泳速度ueff:考虑实际溶液中,溶质分子的离解程度,离子的活度系数对离子淌度的影响。溶质分子的i级离解度;ii综上所述:荷电粒子在电场中的迁移速度,除与电场强度和介质特性有关外,还与粒子离解度、电荷数以及粒子的大小和形状有关。离子的活度系数。Eμueffeff当固体与液体接触时,固体表面带一种电荷,因静电引力使其周围液体带有相反电荷,在液-固界面形成双电层。当液体两端施加电压时,就会发生液体相对于固体表面的移动,这种现象叫电渗现象。电渗现象中整体移动着的液体叫电渗流(electroosmoticflow,简称EOF)。石英毛细管柱,内充液pH>3时,表面电离成-SiO-,管内壁带负电荷,形成双电...