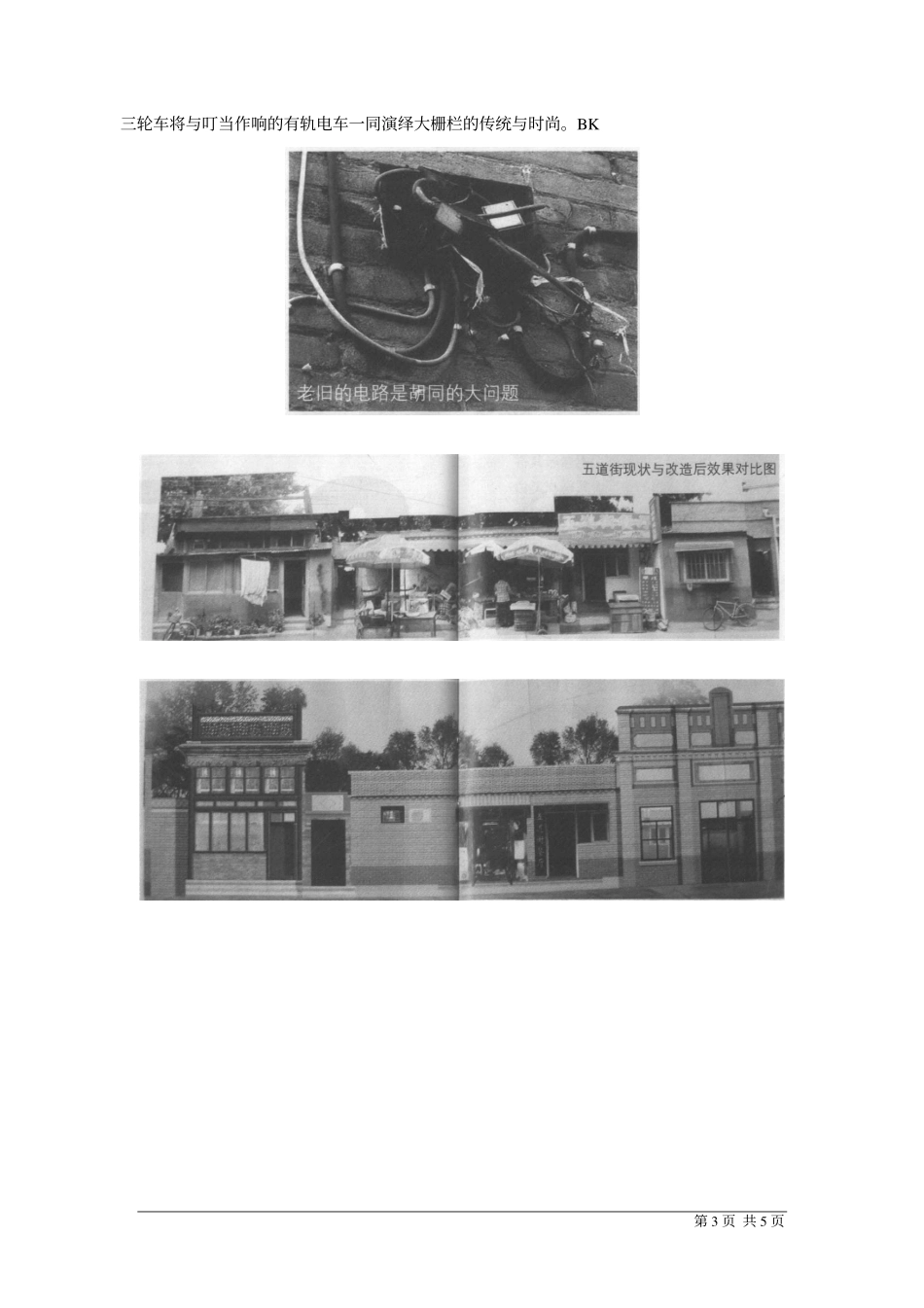

第1页共5页北京科技报/2008年/3月/10日/第043版文化·遗产改造大栅栏五大胡同本报记者魏刚据说此地曾是蔡锷与小凤仙的双栖之所,更早时纪晓岚也常来此饮乐。如今这里已经成了有老北京特色的旅馆,住宿的客人多是来北京旅游的外国游客。春节刚过,和煦的阳光就暖洋洋地照在人身上,北京的春天总是这样悄然而至。家住宣武区大栅栏街韩家胡同的老潘也蹬着三轮车开始了一天的忙碌。在北京土生土长的老潘,已经在这条胡同里生活了50多年。1995年下岗后,他就蹬着三轮车穿行在北京的胡同中。老潘家住的这个大杂院,在早些年是个客栈,后来随着住户的增多,各家白搭的简易房也渐渐多了起来,栏杆上的红漆一片片剥落,木制的楼梯也开始咯吱作响。尽管如此,但是由于这里离繁华的大栅栏商业街只有不到200米,老潘还是舍不得搬走。春节前,一封宣武区“08环境办”致居民的信,让老潘看完心里更塌实了。作为大栅栏街区改造工程的一部分,韩家胡同将和另外四条胡同成为样板进行首批改造。2月21日,大批古建工人进驻胡同,开始施工。虽然施工让本来就局促的胡同更挤了,但由于不涉及搬迁还能提高居住环境,老潘觉得很开心。负责大栅栏地区改造任务的宣武区“08环境办”宣传部常习芳部长告诉记者,大栅栏改造工程将从胡同整治入手,现阶段将对铁树斜街、樱桃斜街、韩家胡同、五道街、堂子街五条胡同进行整治,将它们打造成精品胡同,整个改造施工将在5月底完成。这五条胡同都位于大栅栏商业街的西边,去过那里的人会发现,这里的街道也好,胡同也好,完全不像京城其他地方那样棋盘般纵横有序。相反,却是倾斜而杂乱的。“其实这和大栅栏街区的历史有密切的关系。大栅栏地区位于天安门广场西南侧,东至前门大街,西至南新华街,南至珠市口西大街,北至前门西大街,属宣武区管辖。”常习芳告诉记者,历史上,在元大都与金中都废城之间曾经非常繁华,车水马龙,川流不息,久而久之,便自发形成若干自西南向东北斜向的商业街市,这就是后来的铁树斜街、樱桃斜街、韩家胡同、五道街、堂子街,五条胡同在五道庙会合,并向四方发散。由于五条胡同的大小、长短不等,从空中或地图上观察,整个布局就犹如一条腾飞的巨龙。五道庙是龙首;铁树斜街、樱桃斜街是巨大的龙身;五道街、韩家胡同则为龙角;堂子巷为龙口。五条胡同汇集于一点,构成北京唯一一处“五街合一”的独特格局。其商业、民俗、文化内涵保留之多,保留之完整,在北京绝无仅有。这其中铁树斜街全长556.4米,清代称李铁锅斜街,后谐音为李铁拐斜街,是一条由东北至西南走向的斜街。如今,这条胡同两旁堆满了旧家具、孩子的童车、旧电器等各种杂物,而装修的水泥袋和沙子堆也随处可见。一抬头,天空中布满了伸向四面八方的电线,像一张大网将铁树斜街和居民罩在里面。如果不是一根根电线杆顽强地支撑着,恐怕随时会有电线掉在眼前。到了夏天的傍晚,摆着凉菜和啤酒的一张张桌子会让原本只有3米宽的胡同越发狭窄。铁树斜街上还有不少名人故居。这条胡同的1号院当年曾是中国京剧界谭派创始人谭鑫培的老宅。谭家从清末咸丰年间便在此居住,直到“文革”期间被迫从老宅搬出,前后住了6代人,长达130多年。当年的老宅有6套院子,共有房子46间半,此外在老宅的西部还盖了一幢二层的西式小楼。目前,这座灰砖小楼的整体结构保存相对完好,但内部结构已面目全非。由于年久失修,墙壁出现了很多裂缝,木梯和木门框都已经开裂。现在小楼仍住着居民。老宅的格局已经不复存在,原来的院子已分为3个院,院里居民搭建第2页共5页的厨房和接出来的屋子已把小院挤得严严实实,过人都很困难,3个院子住着20多户人家,几百口子人,他们多是谭家搬走之后,由房管部门分配住进来的。1号院的门牌也没了,不过当年老宅的门洞还依稀可见,在封死的门洞旁边,可以找到当年老宅大门口拴马桩的铁环。另一条要改造的胡同是韩家胡同,全长367米。明代此处地势低洼,凉水河一条支流在此积水成潭,故名寒葭潭。清代因内阁学士韩元少在此居住,改称韩家潭。1965年改为现名。常习芳告诉记者,清康熙初年,戏剧评论家李渔寓居于此,建芥子园,后改为广州会馆。与此同时,这条胡同...