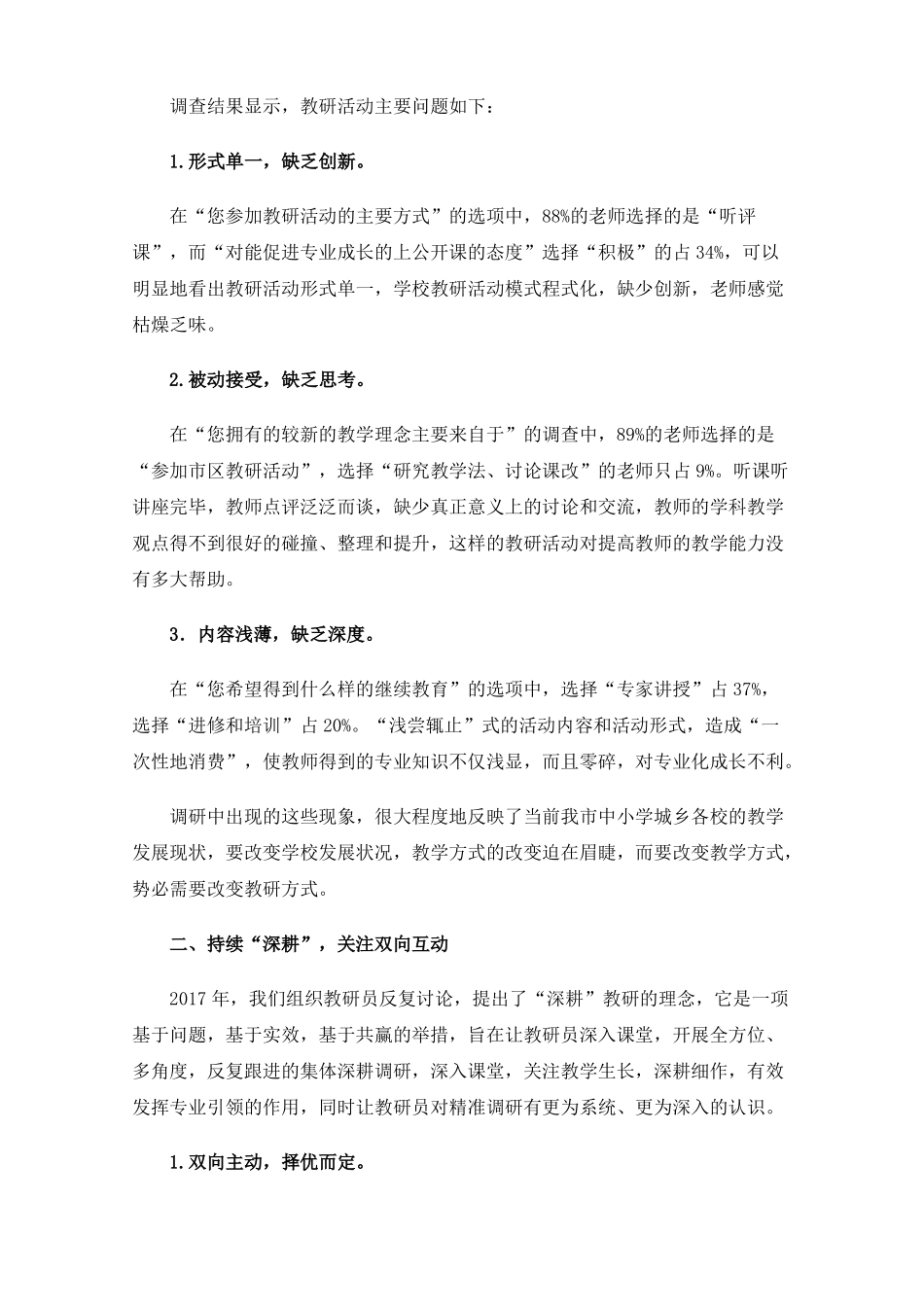

深耕教研推进区域教研走向深入随着课程改革的深化、统编教材的逐步实施,教师教学研究能力的相对不足和新课改大力推进的矛盾日益突出,目前教育改革的现状正如迈克·富兰所言,“欠缺一个强大的教师队伍,难以令大规模的教育改革得以成功和维持”。教育改革要发展,得先从源头切入,亟需教师提高课程意识和研究意识,践行课程与课堂教学改革,研究学生核心素养的发展与提升。而这些,需要有更加切实有效的教研方式来促进教师专业成长。在实践中,我们感觉到传统的教研模式已经与时代发展、课程改革、教师专业发展、学生核心素养的提升越来越相脱节。如何让改变传统教研听听课评评课,如空中撒盐浮与表面的现象,在区域教研上,我们努力作了一些改变和尝试。1.问卷诊因,呼唤教研方式改变根据学校教育教学现状,我们在各年段开展有针对性地设计调查问卷,先后对城乡几十所中小学几百位教师开展问卷调查。图1:UMU问卷初中教育生态环境调查(部分内容)调查结果显示,教研活动主要问题如下:1.形式单一,缺乏创新。在“您参加教研活动的主要方式”的选项中,88%的老师选择的是“听评课”,而“对能促进专业成长的上公开课的态度”选择“积极”的占34%,可以明显地看出教研活动形式单一,学校教研活动模式程式化,缺少创新,老师感觉枯燥乏味。2.被动接受,缺乏思考。在“您拥有的较新的教学理念主要来自于”的调查中,89%的老师选择的是“参加市区教研活动”,选择“研究教学法、讨论课改”的老师只占9%。听课听讲座完毕,教师点评泛泛而谈,缺少真正意义上的讨论和交流,教师的学科教学观点得不到很好的碰撞、整理和提升,这样的教研活动对提高教师的教学能力没有多大帮助。3.内容浅薄,缺乏深度。在“您希望得到什么样的继续教育”的选项中,选择“专家讲授”占37%,选择“进修和培训”占20%。“浅尝辄止”式的活动内容和活动形式,造成“一次性地消费”,使教师得到的专业知识不仅浅显,而且零碎,对专业化成长不利。调研中出现的这些现象,很大程度地反映了当前我市中小学城乡各校的教学发展现状,要改变学校发展状况,教学方式的改变迫在眉睫,而要改变教学方式,势必需要改变教研方式。二、持续“深耕”,关注双向互动2017年,我们组织教研员反复讨论,提出了“深耕”教研的理念,它是一项基于问题,基于实效,基于共赢的举措,旨在让教研员深入课堂,开展全方位、多角度,反复跟进的集体深耕调研,深入课堂,关注教学生长,深耕细作,有效发挥专业引领的作用,同时让教研员对精准调研有更为系统、更为深入的认识。1.双向主动,择优而定。为了让深耕更有目标,更有成效,更好地发挥学校、老师的主观能动性,开学初我们教研室就下发“深耕式教研基地校申请表”,学校针对校情进行现状分析,及期望教研室提供哪些方面的支持和帮助进行梳理。在学校自主申报的基础上,教研室组织人员研判,有机筛选需求最迫切的学校,最后确定本年度的深耕基地。我们认为,人只有当主观上积极向上,主动需求,做事情才会更显为积极,才会从心里愿意去遵循各项制度。你正需要,我正好有,这样的状态才是最美妙的。2.“蹲点”守候,有效指导联系学校教研员平时“蹲点”学校,基于学校、基于老师、基于学情有效开展深耕教研,定期到学校巡查、交流,掌握学校教育教学动态,及时发现问题,相机指导。3.确定时间,提前通知分管主任组织教研员商定深耕调研时间,制订深耕调研计划,提前一周通知学校。教研员和学校都有了充足的准备,为开展调研时,教研员有更多的精力去关注教师教学和学生学习情况及学习效果,与学校老师进行有深度的对话打下基础。4.集体深耕,深入调研每月至少一次到基地校进行深耕,内容包括巡查、走访、随堂听课、问卷调查、师生座谈、查阅教研记录、备课笔记和作业、备课组交流、集体反馈等,从早读跑操到午休,从作业整理到晚自习,除上课时间外,其他作息时间段也不遗漏,为学校教育教学全方位精准把脉。5.立体反馈,深度剖析各科教研员经过一轮的深耕调研,初步掌握第一手资料,组织年级备课组、教研组进行学科调研反馈,对课堂上的优点和不足进行复盘梳理,深度剖析,既肯定成...