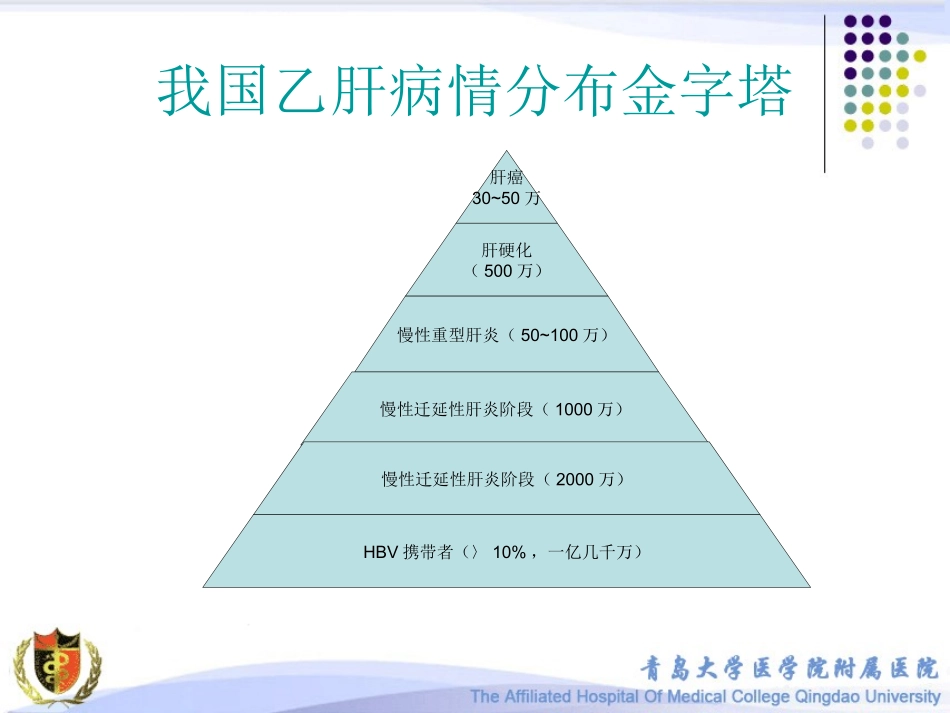

乙肝标志物不常见模式分析上海医学院附属中山医院李龙我国乙肝病情分布金字塔肝癌30~50万肝硬化(500万)慢性重型肝炎(50~100万)慢性迁延性肝炎阶段(1000万)慢性迁延性肝炎阶段(2000万)HBV携带者(〉10%,一亿几千万)乙肝标志物检测的问题HBVDNA乙肝血清学标志物HBsAg•于1963年由Blumberg在澳大利亚土著人血中发现,称为澳大利亚抗原(即以前所谓的“澳抗”)•血清中检出HBsAg是乙型肝炎病毒感染的早期检测指标之一,出现于患者血清转氨酶(ALT)升高前2—8周•血清HBsAg仅为HBV感染的标志;是感染后可长时间高浓度存在•不反映病毒有无复制、复制程度、传染性强弱及预后。抗-HBs•是一种中和抗体,其能在体内存在相当长的时间,以HBsAg作为疫苗免疫机体产生的抗-HBs,对HBV的感染具有保护性免疫作用。•HBV感染指标:未进行疫苗免疫者,如出现抗-HBs,则为HBV感染者。•疫苗免疫效果的判断指标:定量测定在10IU/L以上,则说明有免疫力。HBeAg•HBeAg为HBcAg的可溶性成份,两者约有75%共同的氨基酸序列,但二级结构不同,各有特异的抗原决定簇•其在血清中的出现时间稍后于HBsAg,当乙肝病毒的前核心区发生点突变时,可使得HBeAg无法表达,表现为血清HBeAg或抗HBe测定持续为阴性,但血清HBsAg或HBVDNA可表现为阳性。•HBeAg与病毒Dane颗粒、HBVDNA具有伴随关系,是HBV复制活跃的血清学指标。抗-HBe•抗-HBe阳性说明病毒复制减少,传染性弱,但并非没有传染性•抗-HBe不是保护性抗体抗-HBc机体对HBV抗原的免疫应答最早出现的是对HBcAg的细胞免疫应答,随后是体液免疫应答产生抗-HBc,总抗-HBc包括抗-HBcIgM、IgA、IgG和IgE等。抗-HBc不是保护性抗体。抗-HBc在血中呈低滴度且与抗-HBs同时存在,是既往感染的标志。在HBV高流行人群中,抗-HBc常作为疫苗免疫前的筛检方法。在欧洲和美国,抗-HBc还是血液筛查的一个指标。在我国,抗-HBc没有作为血液筛查指标,其主要原因是抗-HBc检测的假阳性导致血液废弃过多。来自文献的数据抗一HBC阳性献血者HBV一DNA检测的意义人体感染乙肝病毒后,血清中抗原、抗体的变化有一定的规律性,有一些模式是我们经常遇到的,例如我们通常所称的“大三阳”、“小三阳”等,而所谓的不常见模式是相对于常见模式而言,这些模式难以用乙型肝炎病毒感染后血清学指标规律性的改变来解释。常见模式常见模式常见模式036912水平Pres1抗原HBsAgALTHBs抗体PreS1(IgG)HBeAgHBc(IgM)HBc(IgG)HBc抗体月HBV-DNA急性乙肝患者血清病毒学标志物转换曲线编号HBsAgHBsAbHBeAgHBeAbHBcAb频度临床意义1+-+-+常见急肝,慢性活动期,有强传染性2+--++常见恢复期,弱传染性3---++常见恢复期,弱传染性4+---+常见急肝,慢性携带者,弱传染性5----+常见急性窗口期,既往感染过6-+-++常见康复期,有免疫力乙肝标志物常见模式及其意义乙肝标志物常见模式及其意义编号HBsAgHBsAbHBeAgHBeAbHBcAb频度临床意义7-+--+常见既往感染过,仍有免疫力8-+---常见康复期,主动被动免疫后9-----常见未感染过HBV不常见模式不常见模式不常见模式出现的原因1.试剂、操作及其他干扰因素.2.病毒变异或人体免疫状态改变所引起。乙肝病毒变异是在慢性感染过程中为适应生存环境而自然发生的,特别是近几年抗乙肝药物以及疫苗的广泛应用,使乙肝病毒的突变发生率明显增加。突变可发生在基因组各个区域:前S/S区、前C/C区、P区以及X区,由于基因的变异造成其合成的蛋白构象发生改变,使临床检测血清学指标的模式有所改变。病毒变异pre-s1pre-s2SPCpre-cXHBVDNA3.2kb+-人体免疫状态改变人体免疫状态的改变,无论是由于遗传性的还是继发性的原因,都可能在感染乙肝病毒时发生无免疫应答或应答低下,使临床实验室无法检测到某种抗原或抗体,继而使血清学指标的模式发生改变。HBeAg与HBeAb同时阳性HBeAg阳性一般反映HBV复制活跃,传染性较强,抗HBe一般在HBeAg由阳性转为阴性后产生,表明部分病毒被清除,乙肝有所缓解,传染性降低。HBeAg与HBeAb同时阳性1.血标本严重溶血时,释放大量过氧化物酶活性的血红蛋白,产生干扰。血块收缩不良,分离不彻底,血清中混有过氧化物酶成分,对HBeAg产生正...