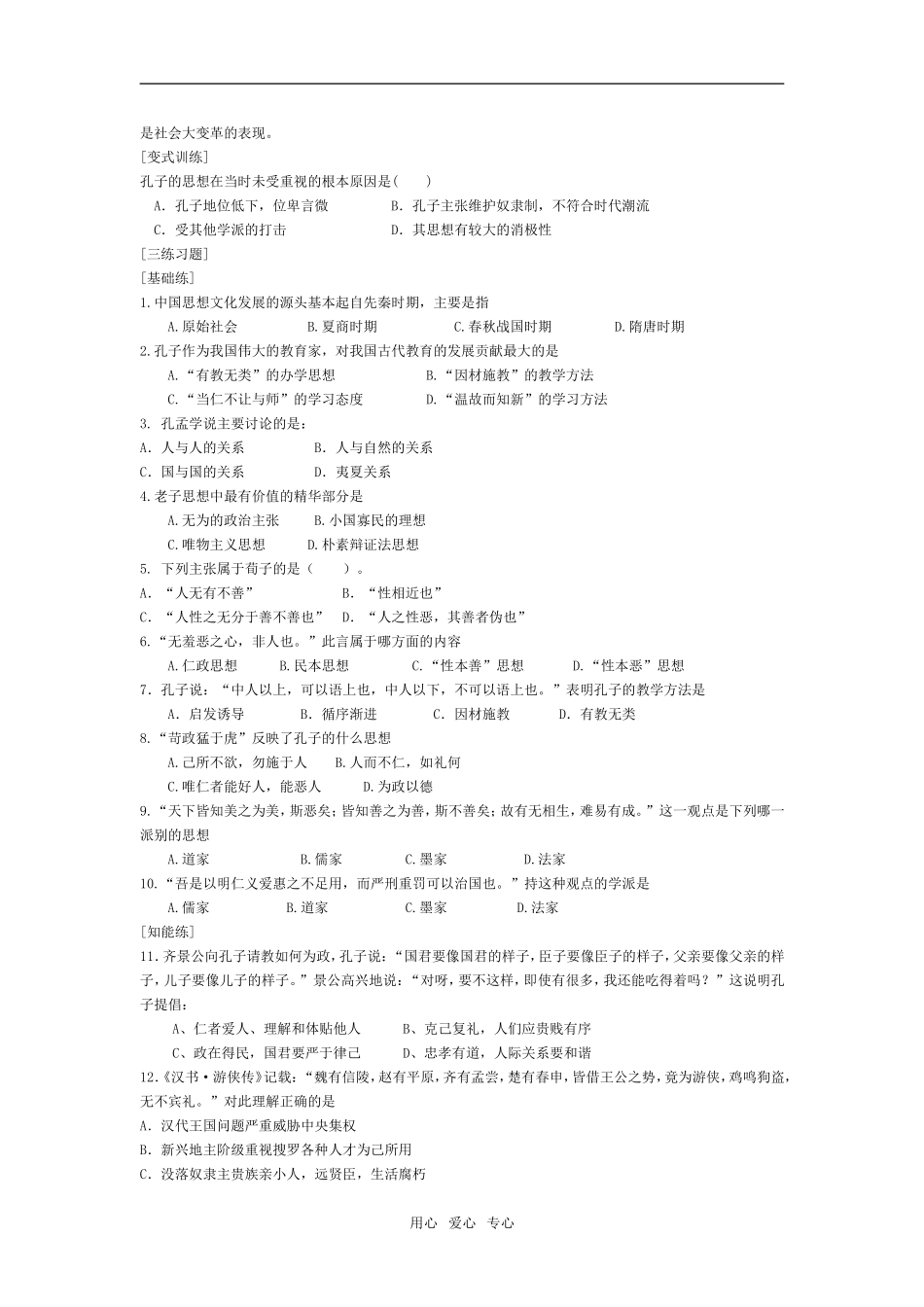

第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成[情景导思]2006年“十一”黄金长假,北京师范大学教授于丹连续七天坐客央视百家讲坛,解读《论语》,由此掀起了一股“儒学”热。2007年11月17日,于丹在巴黎潮州会馆礼堂讲授《论语》心得,与久居海外的华人华侨共同分享阅读中国文化经典的体会,会馆礼堂内挤满了前来听于丹讲《论语》心得的听众。那么“儒学”是一种什么样的学问,它又是在怎样的社会环境中形成的呢?让我们从这节课中去寻求答案。[自主探究]一、“百家争鸣”局面的出现1、春秋战国时期,中国社会发生重大变革。不同的阶层或政治派别从自身的利益和要求出发,提出自己的主张。2、春秋战国时期,教育和学术领域发生变化,由商周时期的“学在官府”发展为“学在民间”。3、当时社会形成以传播文化、发展学术为宗旨的学者和思想流派,称为诸子百家,其中儒家、道家、法家和墨家对当时和后世的影响深远。同时,各家彼此吸收、融合,形成了中国的传统文化体系。4、“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,奠定了中国思想文化发展的基础。二、孔子和早期儒学1、孔子是儒家学派创始人。其思想核心是“仁”。强调以德治民,希望恢复西周的礼乐制度,主张“克已复礼”。他首创私人讲学,主张“有教无类”。2、孟子和荀子是战国时期儒家学派的代表人物。孟子主张实行“仁政”,提出“民贵君轻”的民本思想。在伦理观上,主张“性本善”。3、荀子主张施政用“仁义”和“王道”,强调人民群众力量的巨大;提出“人之性恶”,强调用礼乐规范人的行为。三、道家和法家1、老子是道家学派的创始人,他认为世界万物的本原是“道”,强调顺应自然,提出“无为而治”的政治主张。他还认为世界万物和人类社会总在不停地运动,有无等都是相互依存、不断转化的。庄子继承和发展了老子的学说。2、法家学派的集大成者是战国末期的韩非子。他主张君主以法治国,以绝对的权威震慑臣民,提出了系统的法治理论,迎合了建立大一统专制国家的历史发展趋势。[互动课堂]重难点剖析一:百家争鸣形成的原因我国的春秋战国时期,是一个社会大变革时期,反映到思想意识领域,就出现群星璀璨的“诸子百家”和错综复杂的“百家争鸣”局面。“诸子”是指各种不同学术流派的代表人物及其著作。“百家”是个泛称,言诸子之多。“百家争鸣”,则是指诸子各家之间所展开的互相诘难、互相论辩的生动学术局面。“百家争鸣”的出现,是具有一定的物质基础的。战国时期封建经济的发展为“百家争鸣”创造了条件。自然科学水平比以前发达,天文、历法、数学有了新突破,医学、地学、工艺学等在古代世界处于领先地位,这些成就为古代的唯物论和朴素的辩证法思想提供了许多新鲜的思想素材。用心爱心专心在社会大变革时期,阶级矛盾错综复杂,各种斗争交织在一起,使阶级关系出现了新变动。这些矛盾包括有地主阶级和农民阶级的矛盾,地主阶级和没落奴隶主的矛盾,农民阶级和没落奴隶主的矛盾,奴隶主和奴隶的矛盾,手工业者与地主阶级、奴隶主阶级的矛盾等等。他们都要从维护本阶级的利益出发,寻找自己的代言人,推销自己的主张。“学在官府”的局面被打破,私学兴起,士人的解放,这是“百家争鸣”出现的重要原因。春秋以来,私学兴起,在私学中培养出一大批士人,齐稷下学宫是齐威王、宣王时期东方各国文士聚集活动的场所。先后来学宫的著名学者就有邹衍、田骈、接子、慎到、环渊之徒七十六人,皆赐列第为上大夫,荀卿也曾游学于稷下学宫。这里盛况空前,学士可达数百千人。战国时代养士之风风靡一时,养士著名的“魏有信陵君,楚有春申君,赵有平原君,齐有孟尝君,皆下士喜宾客以相倾”。魏信陵君无忌因礼贤下士,“士以此方数千里争往归之,致食客三千人”。食客成分复杂,其中有部分为文士。这些士挣脱了奴隶制的束缚,周游列国,奔走呼号,发表自己的见解,活跃了战国时代的学术空气。总之,春秋战国时期,激荡的社会变革,空前的经济繁荣,辉煌的科技发展成就,再加之“诸侯并争,厚招游学”,礼贤下士为一时之尚,从而形成诸子蜂起、百家争鸣的局面。原有的儒、墨、道在分化、发展,更兴起了法家、名家、阴阳五行家等...