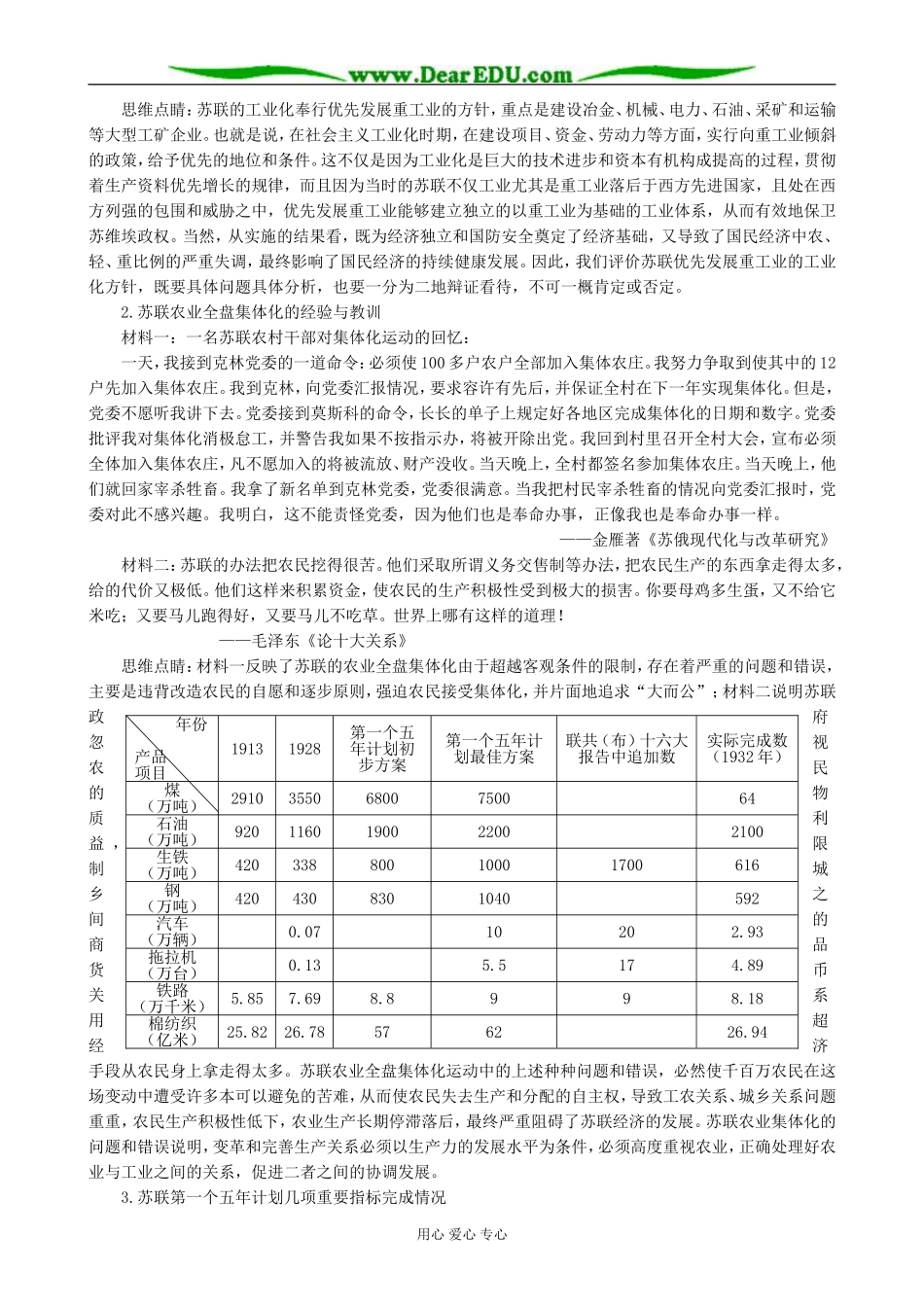

斯大林模式的社会主义建设道路备课资源●历史回眸一、斯大林的工业化之路1.1925年,苏联国民经济基本恢复以后,仍是一个落后的农业国。2.1925年12月召开的联共(布)第十四次代表大会正式提出了实现社会主义工业化的方针。3.从1926年起,苏联进入了社会主义工业化建设时期。4.1926~1928年,主要是对原有工业企业进行改建扩建,同时新建了几千家企业;从1928年起,苏联开始实施高速优先发展重工业的第一个五年计划。5.到1932年时,苏联完成了第一个五年计划;而从1933年开始的第二个五年计划,也于1937年提前完成。6.苏联在基础差、困难多的情况下,用10年多的时间实现了国家工业化,但也出现了一些问题和弊病。二、农业全盘集体化1.十月革命后,苏俄的农业是一种落后的个体农业小生产。2.1927年,联共(布)十五大提出了农业逐步集体化的方针;后来,斯大林又决定通过农业全盘集体化来克服粮食危机。3.1929年下半年,大规模的、群众性的集体化运动开始,过火的行为引起农民的强烈不满。4.1930年3月,斯大林写了《胜利冲昏头脑》,对集体化运动进行了整顿和纠偏。5.到1937年,农业集体化完成,为解决工业化急需的粮食、资金创造了便利条件,但没有促进农业生产力本身的发展。6.随着农业集体化运动的高涨,苏联开始了消灭富农阶级的斗争。到1932年底,富农作为一个阶级已经被消灭。三、斯大林模式1.1936年,苏联通过了《苏维埃社会主义共和国宪法》,标志着斯大林模式的确立。2.斯大林模式,是在实现工业化建设、进行农业集体化的过程中逐渐形成的。3.主要表现:(1)国家对经济的管理是一种指令性的计划管理,包揽国民经济的生产、交换和分配等,渗透到经济生活的各个方面。(2)国家权力高度集中于党,党的权力高度集中于中央,中央的权力高度集中于斯大林。(3)推行个人崇拜,思想问题和学术问题主要靠行政干预手段来管理,思想理论上只有一种观点,学术文化上只有一个学派,艺术创作上只有一种风格。4.历史影响:(1)经济上,一度推动了苏联社会生产力的发展;但从长远看,使经济发展失去了活力。(2)政治上,在当时的形势下保证了党对新生政权的领导,发挥了党在社会主义建设中的作用,维系了政局的稳定;但社会主义民主和法制遭到了严重的破坏。(3)思想上,统一了全国人民的意志,却因过于单一而不利于思想文化的繁荣。●时空隧道1.斯大林论苏联的工业化方针“不是发展任何一种工业化都算作工业化,工业化的中心、工业的基础,就是发展重工业(燃料、金属等等),归根到底,就是发展生产资料的生产,发展本国的机器制造业。工业化的任务不仅要增加我国整个国民经济中工业的比重,而且要在这种发展中保证受资本主义国家包围的我国在经济上的独立,使我国不至于变成世界资本主义的附属品。处于资本主义包围中的无产阶级专政的国家,如果自己国内不能出产生产工具和生产资料,如果停留在这样一个发展阶段,即不得不使国民经济受制于那些生产并输出生产工具和生产资料的资本主义发达国家的阶段,就不可能保持经济上的独立。停留在这个阶段就等于让自己隶属于世界资本。”——《斯大林全集》用心爱心专心思维点睛:苏联的工业化奉行优先发展重工业的方针,重点是建设冶金、机械、电力、石油、采矿和运输等大型工矿企业。也就是说,在社会主义工业化时期,在建设项目、资金、劳动力等方面,实行向重工业倾斜的政策,给予优先的地位和条件。这不仅是因为工业化是巨大的技术进步和资本有机构成提高的过程,贯彻着生产资料优先增长的规律,而且因为当时的苏联不仅工业尤其是重工业落后于西方先进国家,且处在西方列强的包围和威胁之中,优先发展重工业能够建立独立的以重工业为基础的工业体系,从而有效地保卫苏维埃政权。当然,从实施的结果看,既为经济独立和国防安全奠定了经济基础,又导致了国民经济中农、轻、重比例的严重失调,最终影响了国民经济的持续健康发展。因此,我们评价苏联优先发展重工业的工业化方针,既要具体问题具体分析,也要一分为二地辩证看待,不可一概肯定或否定。2.苏联农业全盘集体化的经验与教训材料一:一名苏联农村干部对集体化运动的回忆:一天,我...