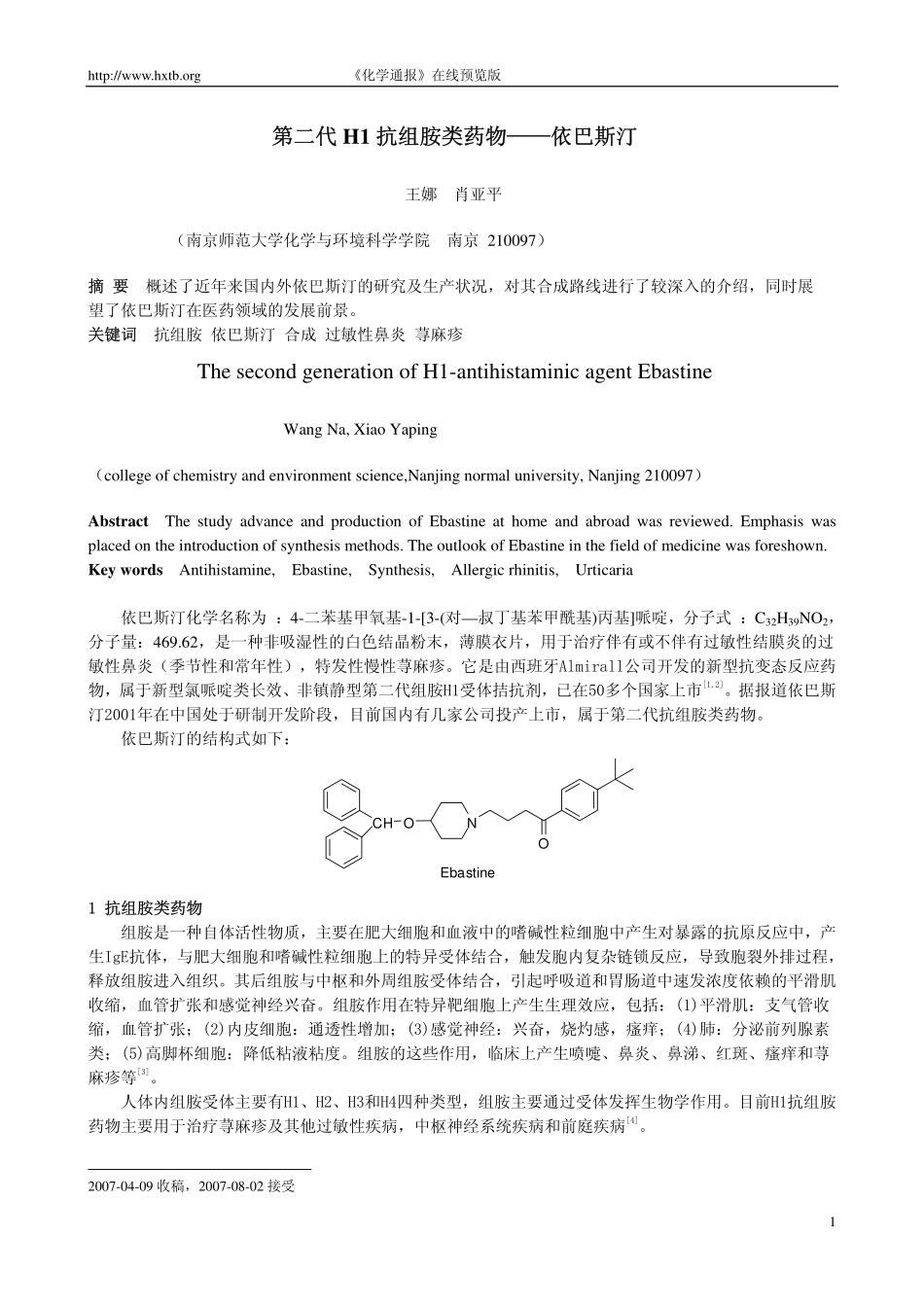

http://www.hxtb.org《化学通报》在线预览版1第二代H1抗组胺类药物——依巴斯汀王娜肖亚平(南京师范大学化学与环境科学学院南京210097)摘要概述了近年来国内外依巴斯汀的研究及生产状况,对其合成路线进行了较深入的介绍,同时展望了依巴斯汀在医药领域的发展前景。关键词抗组胺依巴斯汀合成过敏性鼻炎荨麻疹ThesecondgenerationofH1-antihistaminicagentEbastineWangNa,XiaoYaping(collegeofchemistryandenvironmentscience,Nanjingnormaluniversity,Nanjing210097)AbstractThestudyadvanceandproductionofEbastineathomeandabroadwasreviewed.Emphasiswasplacedontheintroductionofsynthesismethods.TheoutlookofEbastineinthefieldofmedicinewasforeshown.KeywordsAntihistamine,Ebastine,Synthesis,Allergicrhinitis,Urticaria依巴斯汀化学名称为:4-二苯基甲氧基-1-[3-(对—叔丁基苯甲酰基)丙基]哌啶,分子式:C32H39NO2,分子量:469.62,是一种非吸湿性的白色结晶粉末,薄膜衣片,用于治疗伴有或不伴有过敏性结膜炎的过敏性鼻炎(季节性和常年性),特发性慢性荨麻疹。它是由西班牙Almirall公司开发的新型抗变态反应药物,属于新型氯哌啶类长效、非镇静型第二代组胺H1受体拮抗剂,已在50多个国家上市[1,2]。据报道依巴斯汀2001年在中国处于研制开发阶段,目前国内有几家公司投产上市,属于第二代抗组胺类药物。依巴斯汀的结构式如下:CHONOEbastine1抗组胺类药物组胺是一种自体活性物质,主要在肥大细胞和血液中的嗜碱性粒细胞中产生对暴露的抗原反应中,产生IgE抗体,与肥大细胞和嗜碱性粒细胞上的特异受体结合,触发胞内复杂链锁反应,导致胞裂外排过程,释放组胺进入组织。其后组胺与中枢和外周组胺受体结合,引起呼吸道和胃肠道中速发浓度依赖的平滑肌收缩,血管扩张和感觉神经兴奋。组胺作用在特异靶细胞上产生生理效应,包括:(1)平滑肌:支气管收缩,血管扩张;(2)内皮细胞:通透性增加;(3)感觉神经:兴奋,烧灼感,瘙痒;(4)肺:分泌前列腺素类;(5)高脚杯细胞:降低粘液粘度。组胺的这些作用,临床上产生喷嚏、鼻炎、鼻涕、红斑、瘙痒和荨麻疹等[3]。人体内组胺受体主要有H1、H2、H3和H4四种类型,组胺主要通过受体发挥生物学作用。目前H1抗组胺药物主要用于治疗荨麻疹及其他过敏性疾病,中枢神经系统疾病和前庭疾病[4]。2007-04-09收稿,2007-08-02接受http://www.hxtb.org《化学通报》在线预览版2第一代Hl抗组胺药物,如氯苯那敏、苯海拉明等可与Hl受体结合并阻断中枢神经系统内组胺的神经介质作用,透过血脑屏障的能力与其高亲脂性、药物结构分子小及P—糖蛋白低亲和力有关。使用11C标记的多塞平进行PET检查表明50%~90%的Hl受体位于皮层额面、颞面、海马区及脑桥。在一般剂量范围内,第一代Hl抗组胺药物也存在潜在不良反应,包括中枢神经系统抑制作用相关的意外死亡、潜在性的自杀药物及婴儿致死[4]。从1937年以来,已有5O多种抗组胺药应用于临床。20世纪80年代前,第一代药物包括苯海拉明、茶苯海明、氯苯那敏、苯茚胺、羟嗪、赛庚啶、异丙嗪等。H2受体特异性差,中枢神经活性较强,以至于引起明显的镇静和抗胆碱作用,所以被称为镇静性抗组胺药[5]。1910年,Dale等首先从霉菌麦角中取得组胺,从而证实了它的的存在。20年代组胺被认为过敏性疾病(如鼻炎和荨麻疹)的主要致病介质。1937年,Staub和Bovet发现了组胺拮抗剂;1942年第一个抗组胺药Phenbenzamine进入市场,1945年化学合成了苯海拉明,从1942~1981年间共有超过40种第一代抗组胺药问世,其治疗过敏性疾病的优点为“安(全)、灵(验)、(方)便、(价)廉”,但同时又存在着“困(倦)、耐(受)、短(效)、干(渴)”等明显的缺点。于是,从上世纪80年代开始,为改善和克服第一代抗组胺药的缺点,新一代或称第二代抗组胺药先后问世,并正在逐渐地替代经典的抗组胺药[6]。与第一代Hl抗组胺药物相比,第二代Hl抗组胺药物不良反应相对较少.过量服用引起不良事件发生率低[5]。第一代抗组胺药由于特异性差,有镇静和抗胆碱等副作用,但仍然占据一定的比例;第二代抗组胺药很难透过血脑屏障,...