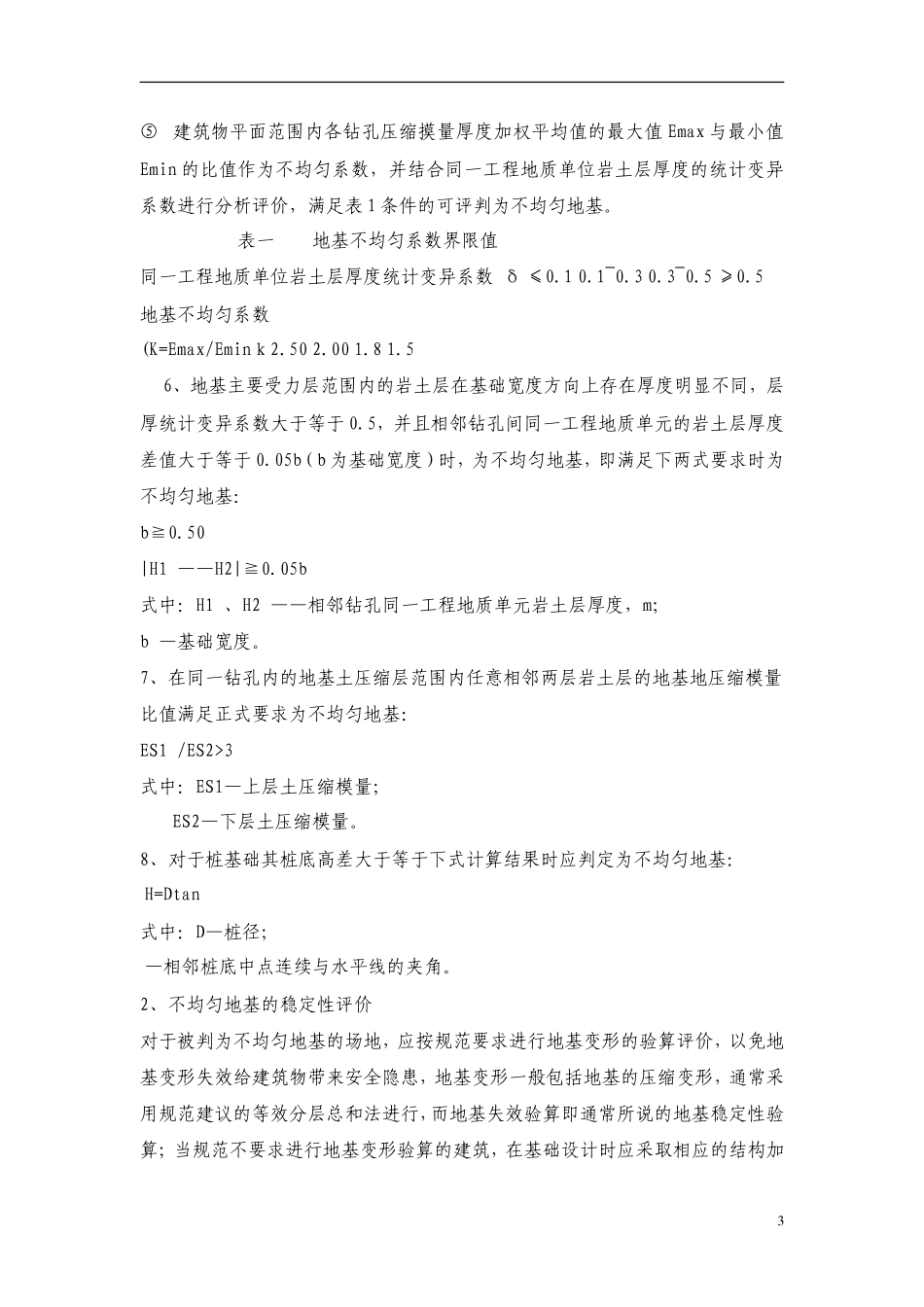

地基的均匀性和稳定性评价是岩土工程勘察报告较为重要的一项内容,从定性和定量两方面对地基的均匀性和稳定性进行了论叙,并对在不均匀地基的基础设计中应采取的结构措施提出建议。关键词:地基;地基均匀性;稳定性;基础设计;1.天然地基的均匀性评价在建筑物的天然地基浅基础设计时,设计人员最关心的是由于地基变形引起的建筑物的变形(沉降量、沉降差、倾斜及局部倾斜)而当前在进行建筑物的变形设计时多采用正常使用极限状态的原则设计,即建筑物的变形是否超过变形允许范围值,而造成地基变形最主要的原因之一就是地基存在不均匀的问题;岩土工程师在对地基的均匀性进行评价时由于《岩土工程勘察规范》和《建筑地基基础设计规范》中没有明确的评判标准可供参考,往往仅一笔带过或者只停留在定性的评价上,缺乏必要的定量分析,给岩土工程设计带来诸多不便。1.1地基均匀性的评价范围对天然地基的均匀性评价时应首先确定其评价的平面范围和深度范围,天然地基的均匀性评价平面范围与抗震场地评价范围既有相似而又有较大的差异,抗震的建筑场地评价多以自然村或某一街区为单位进行考虑,而建筑地基的均匀性评价时多以建筑物水平投影面积范围为标准,也即通常以建筑物角点包络线所占的面积为评价范围;但地基均匀性的评价深度范围与抗震覆盖层厚度评价具有明显不同的概念,必须有明确的定性概念,假若它的评价范围与抗震覆盖层厚度的评价范围一致,则将造成过大的投资浪费,建筑抗震覆盖层厚度的确定是以地面至地层界面剪切波速大于500m/s的岩土层顶面距离为准,而地基均匀性评价深度应掌握以下几条原则:(1)地基主要受力层情况:对于条形基础为基底下3b(b为基础底面宽度),对于独立基础为基底下1.5b,且评价深度均不小于5m;(2)压缩层深度范围:对于天然地基浅基础,独立基础或条形基础其压缩层深度按变形比法确定其评价深度:式中符号意义可参考“地基规范”(3)对大面积基础其评价深度范围按下式确定:1式中b:基础宽度。且对于大面积基础其评价范围应不小于1倍基础宽度范围。(4)对于桩基础按等效实体深基础的底面积按应力比确定评价深度zn,即z处的附加应力oz与土的自重应力oc应符合下式要求:2地基均匀性的评价内容地基的均匀性评价是岩土工程分析与评价的重要内容之一,在审核岩土工程勘察报告时,发现大部份岩土工程师对该部份的评价显得空洞无物,或者根本就不涉及这方面的内容,使得基础设计时对地基土的均匀性难以进行考虑,给建筑物的安全带来隐患,根据有关规范和基础设计经验,地基的均匀性评价,其实就是地基土的压缩性不均匀问题,结合场地特征,应首先确场地所在的工程地质单元,进而根据建筑物的荷载特征估算地基压缩层深度范围。2.1工程地质单元的划分。根据现场调绘情况,确定场地是否跨越不同的地貌单元,再根据钻孔揭露资料,绘制场地纵横工程地质剖面图,分析评价岩土质的成因、沉积年代、力学性质,分析地基岩土纵横方向上物理力学性质的差异情况,分析建筑物基础平面是否跨越不同的地貌单元和位于同一工程地质单元。2.2地基均匀性评价深度的计算。根据建筑物的荷载特征,结合建筑物拟采用的基础型式按式(1)~(4)估算地基岩土的压层深度范围,分析评价压缩层范围内的地基岩土的物理力学性质,进而进行地基均匀性的定性及定量评价。2.3不均匀地基的评价。按下不列要求对地基的均匀性进行定性及定量评价:①建筑物基础平面跨越不同的地貌单元,岩土层的工程特性在纵横方向上具明显的差异为不均匀地基;②建筑物所在场地构造破碎带(非全新活动断裂带)发育或构造引起的节理/裂隙发育导致岩体极为破碎(非风化破碎岩体)为不均匀地基;③场地内有大面积的软弱粘性土和填土分布,经人工处理过的地基均匀为不均匀地基;④根据工程地质剖面图,相邻钻孔的压缩层范围内岩土层界面坡度﹥10°时为不均匀地基;2⑤建筑物平面范围内各钻孔压缩摸量厚度加权平均值的最大值Emax与最小值Emin的比值作为不均匀系数,并结合同一工程地质单位岩土层厚度的统计变异系数进行分析评价,满足表1条件的可评判为不均匀地基。表一地基不均匀系数界限值同一工程地质单位岩土层厚度...