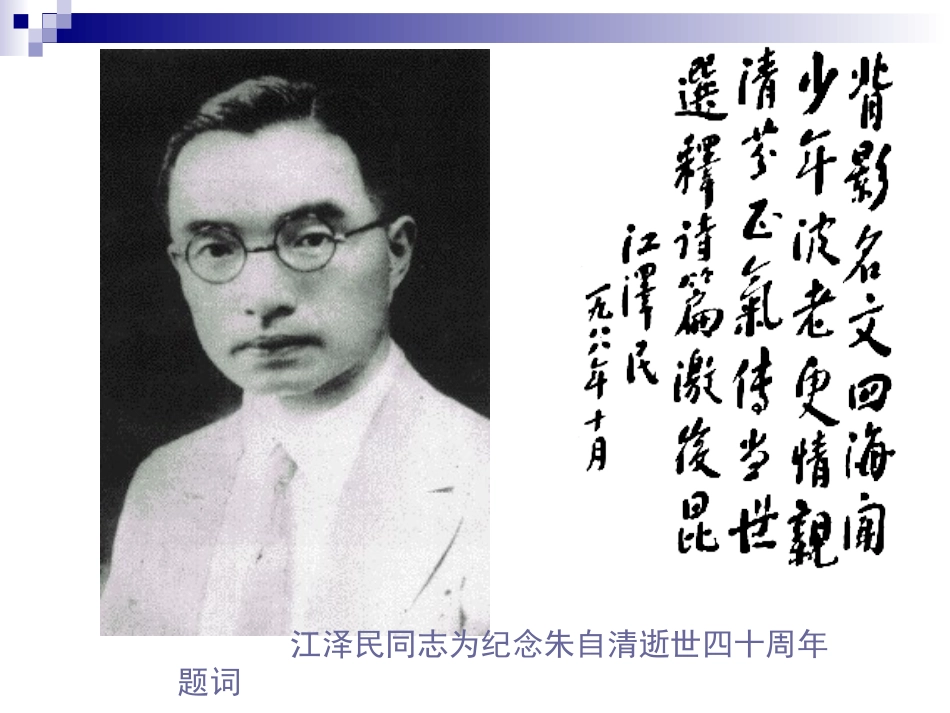

背影朱自清河南省清丰县高堡乡第一中学高志娟人教版初中语文八年级上册第七课江泽民同志为纪念朱自清逝世四十周年题词作者简介朱自清,字佩弦,江苏省扬州市人,散文家、诗人、学者、民主战士。有诗文集《踪迹》、《欧旅杂记》,以及一些文艺论著,收在《朱自清文集》里。《背影》是记实散文,写于1925年。作者曾说:“我写《背影》,就因为文中所引的父亲的来信那句话。当时读了父亲的信,真是泪如泉涌。我父亲待我的许多好处,特别是《背影》里所叙述的那一回,想起来跟眼前一般无二。我这篇文只是写实,……”(1898-1948)写作背景:《背影》写于1925年10月,当时作者在清华大学任教。1917年冬,作者祖母去世,父亲朱鸿钧原任徐州烟酒公卖局局长,被解职。文中的“祸不单行”正是指这两件事。作者当时在北大哲学系读书,得知祖母去世,从北京赶到徐州与父亲一道回扬州奔丧。丧事完毕,父亲到南京找工作,作者回北京念书,父子在浦口车站惜别。教学目标:1、学习作者认真观察体验生活,从平凡琐事中提炼意蕴丰富的写作素材的方法。2、学习作者抓住人物在特定环境下的一个形象特征进行描写,以表现其思想性格的方法。3、着重学习在叙述和描写中抒发感情的方法,理解融于字里行间的真挚、深沉的父子之情。预习测评:一、给画线字注音并解词踌躇蹒跚触目伤怀不能自已试试你的身手!二、给多音字注音、组词。奔()_____丧()_____()_____()_____帖()_____栅()_____()_____()_____导学达标:阅读课文:用下列符号进行批注▲划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。▲关键语句(或写得好的语句)用波浪线。▲有疑问的地方,用括号或问号。请思考1、请找出本文的文眼。(文眼就是文章的字眼儿,读出了文眼,就读出了中心。文眼常常出现在开头或结尾。)2、“我”与父亲最后一次相见于什么时候?什么地点?3、“我”与父亲见面的背景如何?4、课文写了“我”几次流泪?5、文中一共写了父亲几个背影?课文哪两个地方着重写父亲的背影?a:父亲买橘子爬月台的时候(刻画背影);b:父亲送子时,下车往回走,混入人群的时候(惜别背影)。阅读前三自然段“”第一次背影起什么作用?1、“我”与父亲最后一次相见于什么时候?什么地点?我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。这一句起什么作用?2、那年冬天,祖母死了,父亲的差使也交卸了,正是祸不单行的日子。“祸不单行”具体指什么事?“到徐州见着父亲,看见满院狼藉的东西,又想起祖母,不禁簌簌地流下眼泪”,“狼藉”是什么意思?为什么会“满院狼藉的东西”?3、“事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!”父亲真的认为此事“不必难过”吗?他的话该怎样理解?“家中光景很是惨淡”,“惨淡”是什么意思?家中光景之“惨淡”表现在哪里?“我”与父亲最后一次相见于什么时候?什么地点?(二年前的冬天,徐州)我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。这一句起什么作用?1.点题,提示全文内容核心。2.使读者产生悬念,引出下文。3.“不能忘记”的前面加一“最”字,表明父亲的背影在作者的心里留下深深的烙印。那年冬天,祖母死了,父亲的差使也交卸了,正是祸不单行的日子。“祸不单行”具体指什么事?祖母死了,父亲的差使也交卸了。“到徐州见着父亲,看见满院狼藉的东西,又想起祖母,不禁簌簌地流下眼泪”,“狼藉”是什么意思?为什么会“满院狼藉的东西”?狼藉:乱七八糟的样子。父亲失业,不得不打点行囊回家,因此院子里一片狼藉。老师评论:“满院狼藉的东西”七个字,极其简练,表现家庭遭到变故后的凄凉景象,以至“簌簌地流下眼泪”。——大师手笔!“事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!”父亲真的认为此事“不必难过”吗?他的话该怎样理解?不是。面临卸职失业和丧母的父亲心里比儿子更加悲苦和难过。可是,当他看见儿子难过得流泪的时候,却强抑巨大悲苦,反过来安慰儿子,表现父亲对儿子爱得是多么深切。“家中光景很是惨淡”,“惨淡”是什么意思?家中光景之“惨淡”表现在哪里?惨淡:凄惨暗淡,不景气。家中光景很是“惨淡”表现在:1.变卖典质,还了亏空;2...