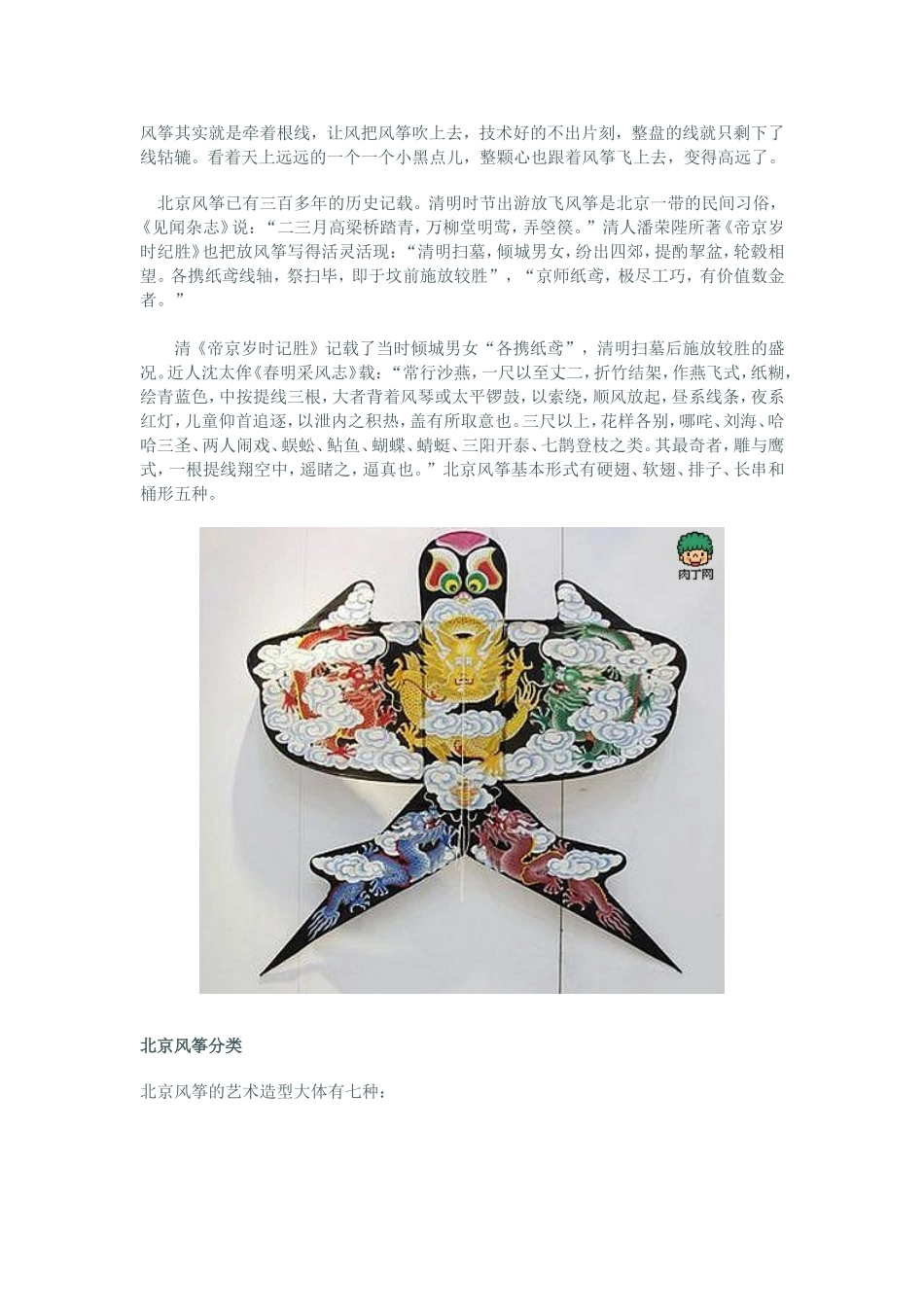

北京风筝简介春季三月,北京多晴朗之日,这正是北京放风筝的好时节。根据我国古代文献记载,人们常把风筝列在“岁时风俗”的类别,不管当年的春天来的早或晚,人们只要看到空中飘飞的各式风筝就会知道春天的脚步已经逼近。因此有诗云:“草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”放风筝其中的一个讲究是,甭管风筝飞得有多高多远,都不能收回来,要把风筝线剪断,这意味着把一切不好的运气全部送走。所以老人们都知道,遇见被剪断的风筝,千万不能捡回家去。老北京人爱放的风筝俗称“黑锅底”,其实就是我们常说的沙燕,这种图案的风筝多以黑色为底,它放到高空时,蓝色的天空衬托着风筝的黑色和白色,放飞空中格外惹人注目。而且这种沙燕风筝相传还是曹雪芹当年为了救助许多受苦人,“若教会他们糊风筝,不也可以糊口吗?”由此而促使曹雪芹整理了一本简单易懂的风筝图谱教给身边的百姓。于是香山脚下的穷苦人家,都有了一手糊风筝的手艺。在老北京眼里,这天上飞的风筝就和嘴里吃的冰糖葫芦、手上抖的空竹一样齐名,是春节里必备的玩艺儿。闲暇时候,遇到天空透明度良好、风力恰当的日子,老北京们总喜欢到空场儿上放上那么一两只,有带着孩子全家出动的,当然也有自己个儿放的。放风筝其实就是牵着根线,让风把风筝吹上去,技术好的不出片刻,整盘的线就只剩下了线轱辘。看着天上远远的一个一个小黑点儿,整颗心也跟着风筝飞上去,变得高远了。北京风筝已有三百多年的历史记载。清明时节出游放飞风筝是北京一带的民间习俗,《见闻杂志》说:“二三月高梁桥踏青,万柳堂明莺,弄箜篌。”清人潘荣陛所著《帝京岁时纪胜》也把放风筝写得活灵活现:“清明扫墓,倾城男女,纷出四郊,提酌挈盆,轮毂相望。各携纸鸢线轴,祭扫毕,即于坟前施放较胜”,“京师纸鸢,极尽工巧,有价值数金者。”清《帝京岁时记胜》记载了当时倾城男女“各携纸鸢”,清明扫墓后施放较胜的盛况。近人沈太侔《春明采风志》载:“常行沙燕,一尺以至丈二,折竹结架,作燕飞式,纸糊,绘青蓝色,中按提线三根,大者背着风琴或太平锣鼓,以索绕,顺风放起,昼系线条,夜系红灯,儿童仰首追逐,以泄内之积热,盖有所取意也。三尺以上,花样各别,哪咤、刘海、哈哈三圣、两人闹戏、蜈蚣、鲇鱼、蝴蝶、蜻蜓、三阳开泰、七鹊登枝之类。其最奇者,雕与鹰式,一根提线翔空中,遥睹之,逼真也。”北京风筝基本形式有硬翅、软翅、排子、长串和桶形五种。北京风筝分类北京风筝的艺术造型大体有七种:扎燕——又名京燕,是北京创制出来的。它又分胖、瘦扎燕和雏燕三种。硬翅——又叫“米”字,因骨架结构似“米。字而得名。一般做成孙悟空、钟馗或者花篮软翅——大多是立体仿形的。如蜻蜒、凤凰、鹰,蝴蝶、螃蟹、孔雀等。对燕——又叫做担子,一根竹担起两只风筝。一般做的是燕子、蝴蝶、鸽子,放飞起来,双双追逐,栩栩如生。拍子——分软、硬拍子,很像块平板。做成八角、菱形或瓢虫形象。这类风筝必须拖个长长的尾巴或穗子,其它几类风筝则不须带尾。串儿——蜈蚣或龙形风筝。筒儿——宫灯、水桶形状的风筝。北京的风筝流派和代表代表者:哈氏风筝、曹氏风筝、金氏风筝哈氏风筝:哈氏风筝工艺的传承关系为:第一代创始人哈国梁(1828—1903),他长期积累风筝制作的经验并在琉璃厂开店,为哈氏风筝工艺的发展奠定了基础。第二代传人哈长英(1867—1946),他曾带领全家最多时的33口人以制售风筝为生。1915年他的四件风筝作品获美国巴拿马国际博览会的银质奖。第三代传人哈魁明(1916---1993),风筝制作技艺娴熟全面。1969年他撰写了十几万字的哈氏风筝工艺的技艺资料,1986年5月与其儿子哈亦琦合著《中国哈氏风筝》一书,并在香港商务印书馆出版发行。第四代传人哈亦琦,10岁随父学习风筝技艺,全面掌握了哈氏风筝的“扎”、“糊”、“绘”、“放”技艺。他曾有大量作品在国际风筝比赛中获奖,并被国内外国家博物馆、国家元首收藏。哈氏风筝被评为“国家级非物质文化遗产”名录。曹氏风筝:的创始人是我国清代著名的文学家曹雪芹,他是一位杰出的风筝玩赏家和制作家。据游国恩考证,抄本...