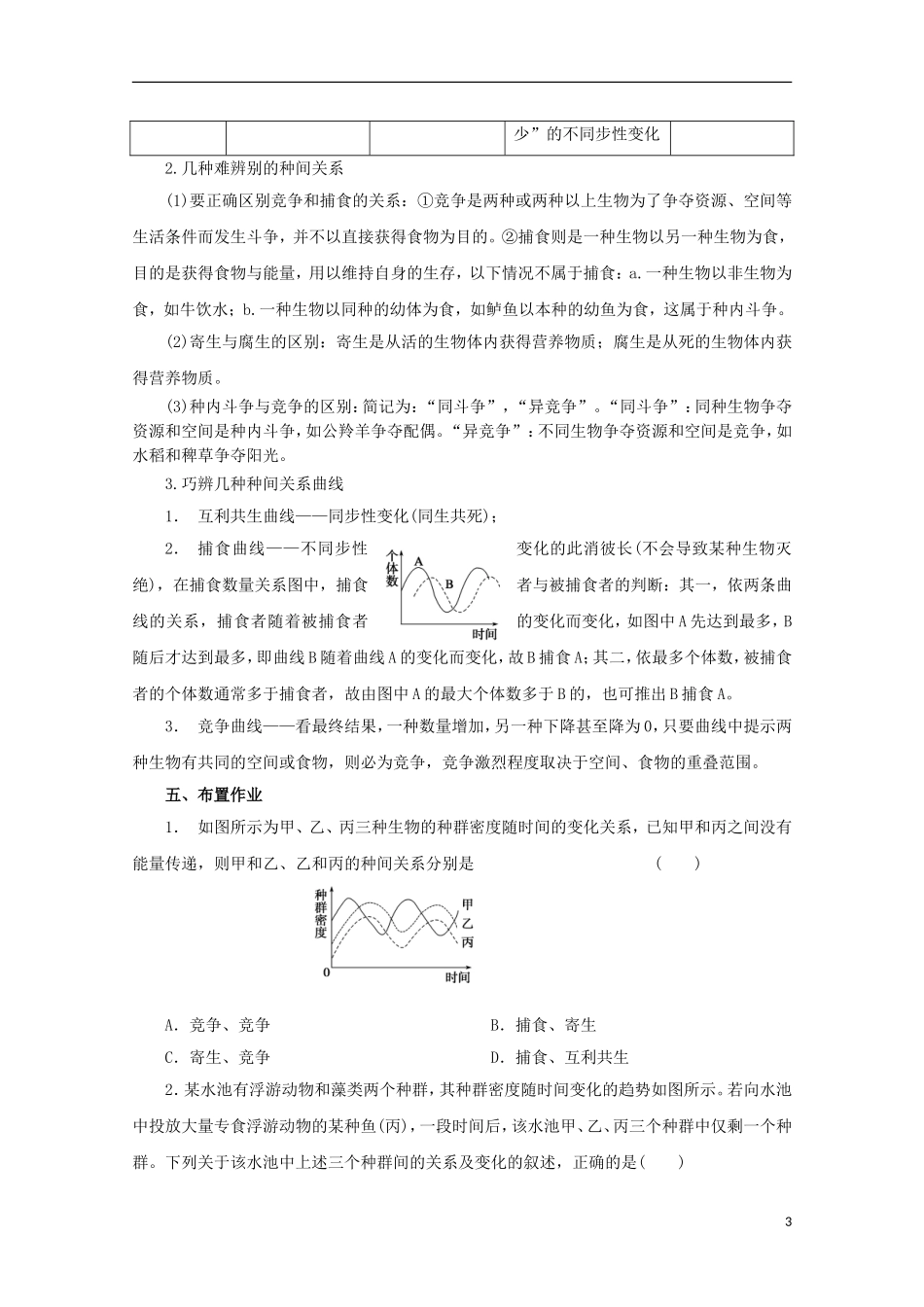

5.1群落的物种组成和优势种导学案1一、目标导航基本要求举例说出群落的概念。发展要求具体内容不作要求。说明二、知识网络三、导学过程一、群落的概念和结构1.群落的概念是什么?提示:群落是指同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合,即一定区域内所有生物的统称。注意:群落不是各种生物简单的集合,而是通过种内斗争或互助、种间的共生、竞争、捕食等关系建立起来的有机体。2.群落水平上研究的问题有哪些?提示:群落水平上研究的问题主要包括群落中物种的组成和丰富度、种间关系、群落的空间结构、生态位、群落的范围、边界和演替等。3.群落的物种组成提示:(1)要认识一个群落,首先要分析该群落的物种组成。群落的物种组成是区别不同群落的重要特征。(2)不同群落的物种数目有差别。群落中物种数目的多少称为丰富度。我国越靠近热带地区,单位面积内的物种越丰富。4.种间关系有哪些?请举例。名称举例1互利共生地衣、大豆和根瘤菌寄生蛔虫与人、菟丝子与大豆、噬菌体与大肠杆菌竞争牛与羊;农作物与杂草;大小两种草履虫捕食羊和草;狼与兔;青蛙与昆虫四、依据考点,归纳总结1.生物间关系类型数量坐标图能量关系图特点举例互利共生相互依赖,彼此有利。如果彼此分开,则双方或者一方不能独立生存。数量上两种生物同时增加,同时减少,呈现出“同生共死”的同步性变化地衣中的藻类和真菌;大豆与根瘤菌;人和大肠杆菌;白蚁与鞭毛虫等寄生略对宿主有害,对寄生生物有利,如果分开,则寄生生物难以单独生存,而宿主会生活得更好菟丝子与大豆;噬菌体与被侵染的细菌竞争数量上呈现出“你死我活”的同步性变化同一培养液中大小两种草履虫;牛与羊;水稻和稗草捕食一种生物以另一种生物为食,数量上呈现出“先增加者先减少,后增加者后减羊和草;狼和羊2少”的不同步性变化2.几种难辨别的种间关系(1)要正确区别竞争和捕食的关系:①竞争是两种或两种以上生物为了争夺资源、空间等生活条件而发生斗争,并不以直接获得食物为目的。②捕食则是一种生物以另一种生物为食,目的是获得食物与能量,用以维持自身的生存,以下情况不属于捕食:a.一种生物以非生物为食,如牛饮水;b.一种生物以同种的幼体为食,如鲈鱼以本种的幼鱼为食,这属于种内斗争。(2)寄生与腐生的区别:寄生是从活的生物体内获得营养物质;腐生是从死的生物体内获得营养物质。(3)种内斗争与竞争的区别:简记为:“同斗争”,“异竞争”。“同斗争”:同种生物争夺资源和空间是种内斗争,如公羚羊争夺配偶。“异竞争”:不同生物争夺资源和空间是竞争,如水稻和稗草争夺阳光。3.巧辨几种种间关系曲线1.互利共生曲线——同步性变化(同生共死);2.捕食曲线——不同步性变化的此消彼长(不会导致某种生物灭绝),在捕食数量关系图中,捕食者与被捕食者的判断:其一,依两条曲线的关系,捕食者随着被捕食者的变化而变化,如图中A先达到最多,B随后才达到最多,即曲线B随着曲线A的变化而变化,故B捕食A;其二,依最多个体数,被捕食者的个体数通常多于捕食者,故由图中A的最大个体数多于B的,也可推出B捕食A。3.竞争曲线——看最终结果,一种数量增加,另一种下降甚至降为0,只要曲线中提示两种生物有共同的空间或食物,则必为竞争,竞争激烈程度取决于空间、食物的重叠范围。五、布置作业1.如图所示为甲、乙、丙三种生物的种群密度随时间的变化关系,已知甲和丙之间没有能量传递,则甲和乙、乙和丙的种间关系分别是()A.竞争、竞争B.捕食、寄生C.寄生、竞争D.捕食、互利共生2.某水池有浮游动物和藻类两个种群,其种群密度随时间变化的趋势如图所示。若向水池中投放大量专食浮游动物的某种鱼(丙),一段时间后,该水池甲、乙、丙三个种群中仅剩一个种群。下列关于该水池中上述三个种群间的关系及变化的叙述,正确的是()3A.甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群B.甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群C.丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群D.丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群3.在一片森林里,群落是指该区域内()A.所有的树木B.所有的动物...