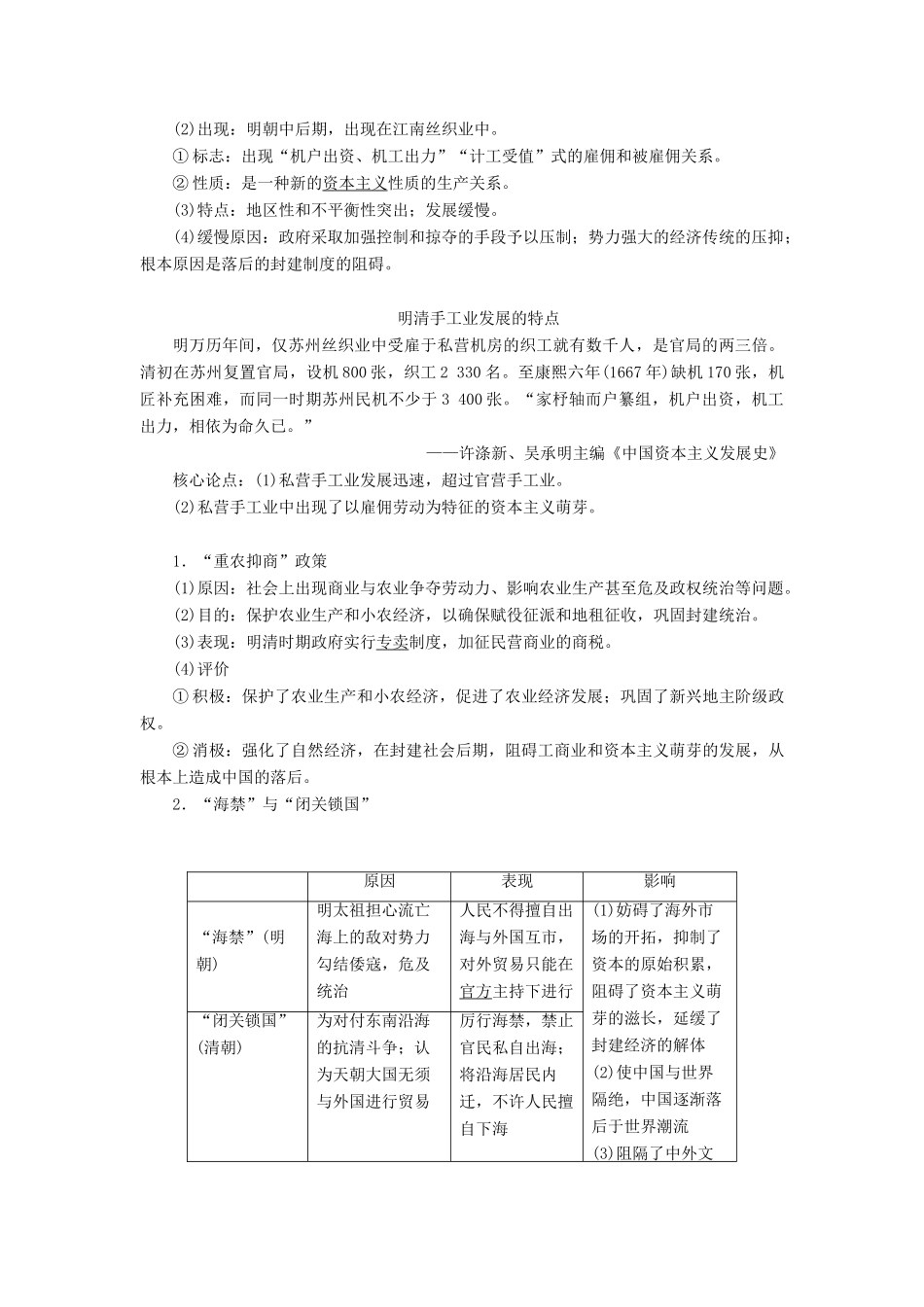

第2讲明清时期的农耕经济1.农业(1)农耕技术:生产技术水平明显提高,双季稻得到大面积扩种,玉米、甘薯等高产农作物被引进和推广。(2)灌溉工具:明清时期出现了风力水车。(3)农业著作:徐光启编写的《农政全书》体现了当时农业科技的水平。(4)人口的大量增加:由于国家统一、政局稳定,大量荒地的开垦,耕作技术的进步,高产作物的推广以及赋税制度的改革,明清时期人口急剧增长。美洲农作物传入的影响明朝后期,玉米、番薯等美洲粮食作物通过多种途径传入中国,逐渐得到推广。……社会生活的许多方面也因此深受影响。而粮食生产革命和人口爆炸互为因果……——摘编自何炳棣、陈树平等研究成果核心论点:(1)美洲农作物传入中国受到了新航路开辟的影响。(2)美洲农作物传入对明清经济的影响;清代的人口、环境问题与外来农作物传入的内在联系。2.手工业(1)生产规模:明代中叶以后,民营手工业超过官营手工业,占据了主导地位。(2)成就①制瓷业:明代烧制带有阿拉伯文和梵文装饰图案的瓷器;清代根据欧洲人的订单,专门烧制西餐用具和鱼缸等;明清时期,瓷器种类丰富,青花瓷、彩瓷、珐琅彩争奇斗艳。②纺织业丝织业:南方丝织业进入鼎盛时期,苏州、杭州和南京成为著名的丝织业中心;明清官府在苏杭等地设织造局,缎成为清朝丝织品的代表。棉织业:明代棉花成为纺织业主要原料。原因:棉花种植面积扩大;棉纺织技术的改进与推广;国家政策的推动;农书的推介;等等。3.商业(1)商业繁荣①农副产品大量进入市场成为商品。②区域间长途贩运贸易发展较快。③社会上大量使用白银,商业资本日趋活跃。④出现地域性的商人群体——商帮,实力最强的是徽商和晋商。(2)商业市镇发展:出现汉口镇、佛山镇、景德镇、朱仙镇四大商业名镇。4.资本主义萌芽产生(1)条件:社会生产力和商品经济的发展。(2)出现:明朝中后期,出现在江南丝织业中。①标志:出现“机户出资、机工出力”“计工受值”式的雇佣和被雇佣关系。②性质:是一种新的资本主义性质的生产关系。(3)特点:地区性和不平衡性突出;发展缓慢。(4)缓慢原因:政府采取加强控制和掠夺的手段予以压制;势力强大的经济传统的压抑;根本原因是落后的封建制度的阻碍。明清手工业发展的特点明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的织工就有数千人,是官局的两三倍。清初在苏州复置官局,设机800张,织工2330名。至康熙六年(1667年)缺机170张,机匠补充困难,而同一时期苏州民机不少于3400张。“家杼轴而户纂组,机户出资,机工出力,相依为命久已。”——许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》核心论点:(1)私营手工业发展迅速,超过官营手工业。(2)私营手工业中出现了以雇佣劳动为特征的资本主义萌芽。1.“重农抑商”政策(1)原因:社会上出现商业与农业争夺劳动力、影响农业生产甚至危及政权统治等问题。(2)目的:保护农业生产和小农经济,以确保赋役征派和地租征收,巩固封建统治。(3)表现:明清时期政府实行专卖制度,加征民营商业的商税。(4)评价①积极:保护了农业生产和小农经济,促进了农业经济发展;巩固了新兴地主阶级政权。②消极:强化了自然经济,在封建社会后期,阻碍工商业和资本主义萌芽的发展,从根本上造成中国的落后。2.“海禁”与“闭关锁国”原因表现影响“海禁”(明朝)明太祖担心流亡海上的敌对势力勾结倭寇,危及统治人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行(1)妨碍了海外市场的开拓,抑制了资本的原始积累,阻碍了资本主义萌芽的滋长,延缓了封建经济的解体(2)使中国与世界隔绝,中国逐渐落后于世界潮流(3)阻隔了中外文“闭关锁国”(清朝)为对付东南沿海的抗清斗争;认为天朝大国无须与外国进行贸易厉行海禁,禁止官民私自出海;将沿海居民内迁,不许人民擅自下海化交流,阻碍了科学的发展清代“闭关锁国”政策的影响对于中国来说,十三行的出现维护了天朝的规制,而对西方商人来说,十三行却遮断了他们同中国民间和官方的联系。虽然这种做法常常引起西方人的愤懑,但在冲突没有激化之前,中国的君主和官、绅、商都不会觉察到其中的毛病。——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》核心论点...