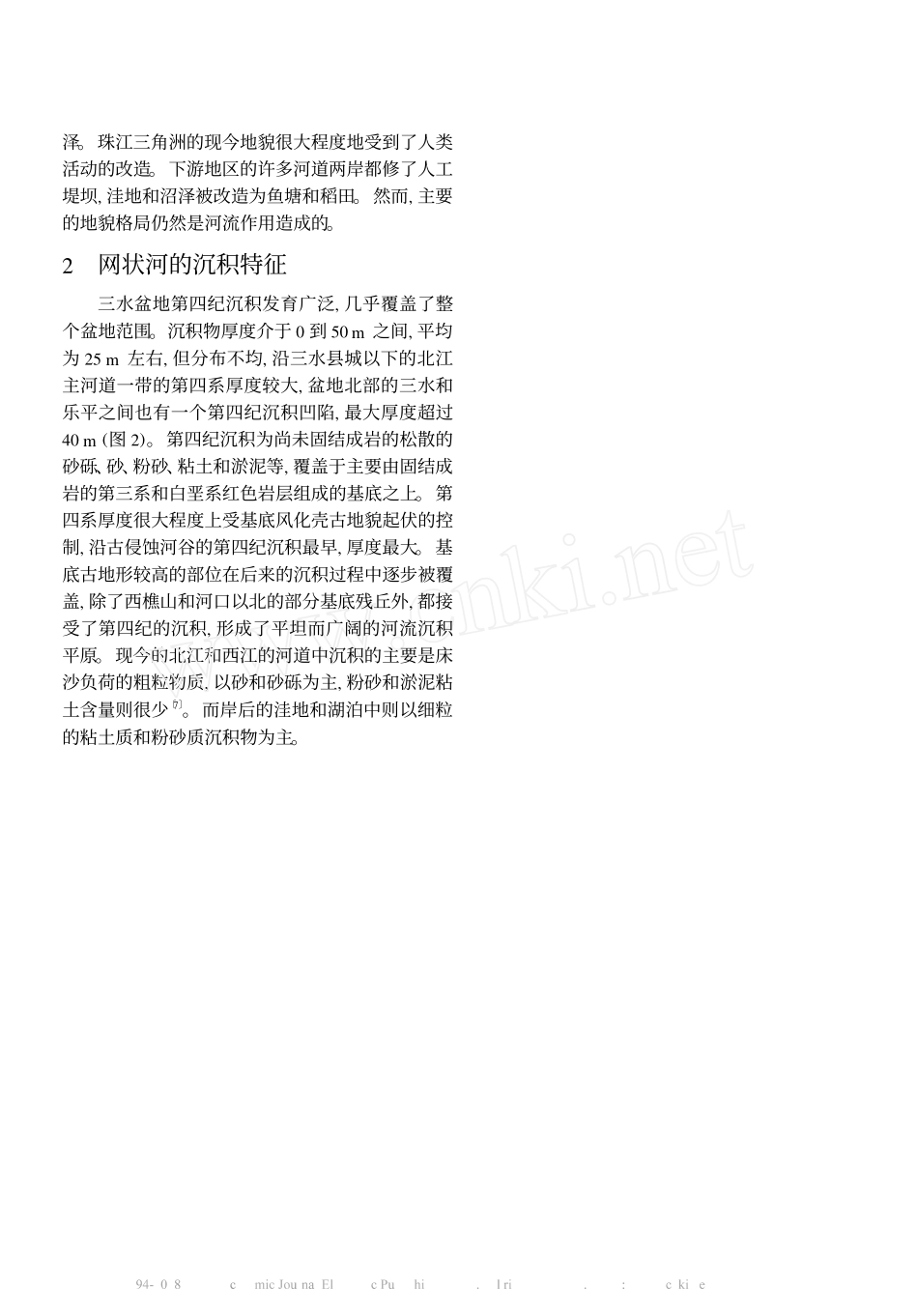

收稿日期:1996-6-12广东三水盆地第四纪网状河沉积特征张周良王芳华(石油大学,北京102200)提要珠江三角洲西北部的三水盆地范围内发育典型的网状河体系。它们具有重复分叉合并、坡降低以及河道深且窄的特点,并且发育天然堤、河间湖泊和洼地等地貌单元。钻井资料显示,网状河的沉积记录以泛滥平原地区沉积的悬浮负载的细粒沉积物为主,由砂砾和砂组成的河道沉积物分布比较局限,呈较窄的带状,被包裹在细粒的泛滥平原积物之中。主干河道表现出较高侧向稳定性垂向继承性,形成了较厚的砂体。较小的分叉河道则容易发生决口改道,沉积了较薄的砂体。河间湖泊沉积主要为含植物碎片的灰黑色粉砂质淤泥,沼泽中植物遗体的堆积形成了泥炭层。晚更新世以来的构造沉降、全球海平面上升以及河流搬运物质的快速加积是珠江三角洲平原地区形成网状河体系的主要原因。关键词网状河沉积第四纪三水盆地珠江三角洲分类号P512.2第一作者简介张周良男35岁博士副教授沉积学层序地层学1前言网状河不同于人们比较熟悉的曲流河和辫状河,是由低坡降的、相对深且窄的多个河道重复分叉、合并而行成的交织河网系统。这种河流平原通常由河道、天然堤、湿地、决口扇、湖泊和沼泽等地貌单元组成,在沉积记录中则表现为以细粒溢岸沉积物为主的特点〔1,2〕。由于网状河一般来说不如曲流河和辫状河那样常见,人们对它们的认识还不够深入,在古代沉积记录中更难以识别,往往会被错误地解释成为湖泊相或曲流河沉积。三水盆地范围内的近200口石油勘探钻井钻穿了第四纪的河流沉积,为研究网状河提供了良好的条件。本文将在分析这些资料的基础上对网状河的沉积以及形成和演化过程进行探讨。1现代河网系统的地貌特征三水地位于广东省境内,珠江三角洲的西北部,盆地面积约3300km2,包括广州市、佛山市、三水县、南海县和顺德县等行政区。盆地所属范围内的现代河网系统十分发育,主要由珠江三角洲五大河流体系(西江、北江、东江、珠江和潭江)之中的北江和珠江及其支流构成(图1),西江主流也流经三水盆地的西部。盆地范围内各种级别的河道重复地分叉、合并,形成非常复杂的网状系统,用“密如蛛网”来形容也不为过,可以认为是网状河的典型代表。彭苏萍(1989)〔3〕和张周良等(1994)〔4〕曾分析过珠江三角洲平原地区河流体系的地貌特征,认为这些河网系统无论从坡降、宽�深比、弯曲度和分叉系数等方面在都可以与Smith等(1980)〔1〕在研究加拿大阿尔伯塔省有关河流的基础上总结的网状河类型相比较。珠江三角洲是由西江、北江、珠江、东江和潭江五个三角洲组成的复合三角洲。它们的三角洲平原上都发育了网状河体系,其中以流经三水盆地的北江的河网系统最为发育,大小河道近百条。光是在图1所示范围内的河道分叉和合并交点就达100多个。根据黄镇国等(1982)〔5〕统计的结果,西、北江三角洲河网密度平均为0188km�km2,最大达到1110km�km2,河网的密度呈现出向下游方向增大的趋势。珠江三角洲地区地势平坦,除了少数残丘和台地以外,以低平原、积水洼地和河道为主。平原地区的海拔高度一般低于1m。河道纵剖面坡降很小。根据黄镇国等(1982)〔5〕的统计结果,北江的平均坡降为01037‰,西江为01023‰,东江为0126‰。河道弯曲系数1103~1146,属于低弯河流。河道总来说属于15卷4期1997年12月沉积学报ACTASEDIMENTOLOGICASINICAV.15N.4Dec.1997图1珠江三角洲西北部三水盆地及周边地区河网系统Fig.1AnastomosingchannelsystemsintheSanshuiBasinandadjacentareas,northwesternpartofthePearlRiverdelta图2三水盆地第四系沉积物厚度等值线图(井位和盆地边界根据张显球等,1993)〔4〕Fig.2IsopachmapshowingthedistributionoftheQuaternarydepositintheSanshuiBasin窄深型的,河道的宽深比值(B-2�H)为118~1115,大多数小于6。根据张周良等(1994)〔4〕统计的结果,河道宽�深比值为2716。上述参数表明,珠江三角洲平原上所发育的河网系统与Smith&Smith(1980)〔1〕及Smith(1983)〔2〕所研究的加拿大西部的网状河具有类似的特征。加拿大西部的这些网状河坡降都很低(一般低于1‰),宽�深比值小(一般小于50,平均值小于20),弯曲度一般较低(小于115)。这些特征与辫状河和曲流河有着...