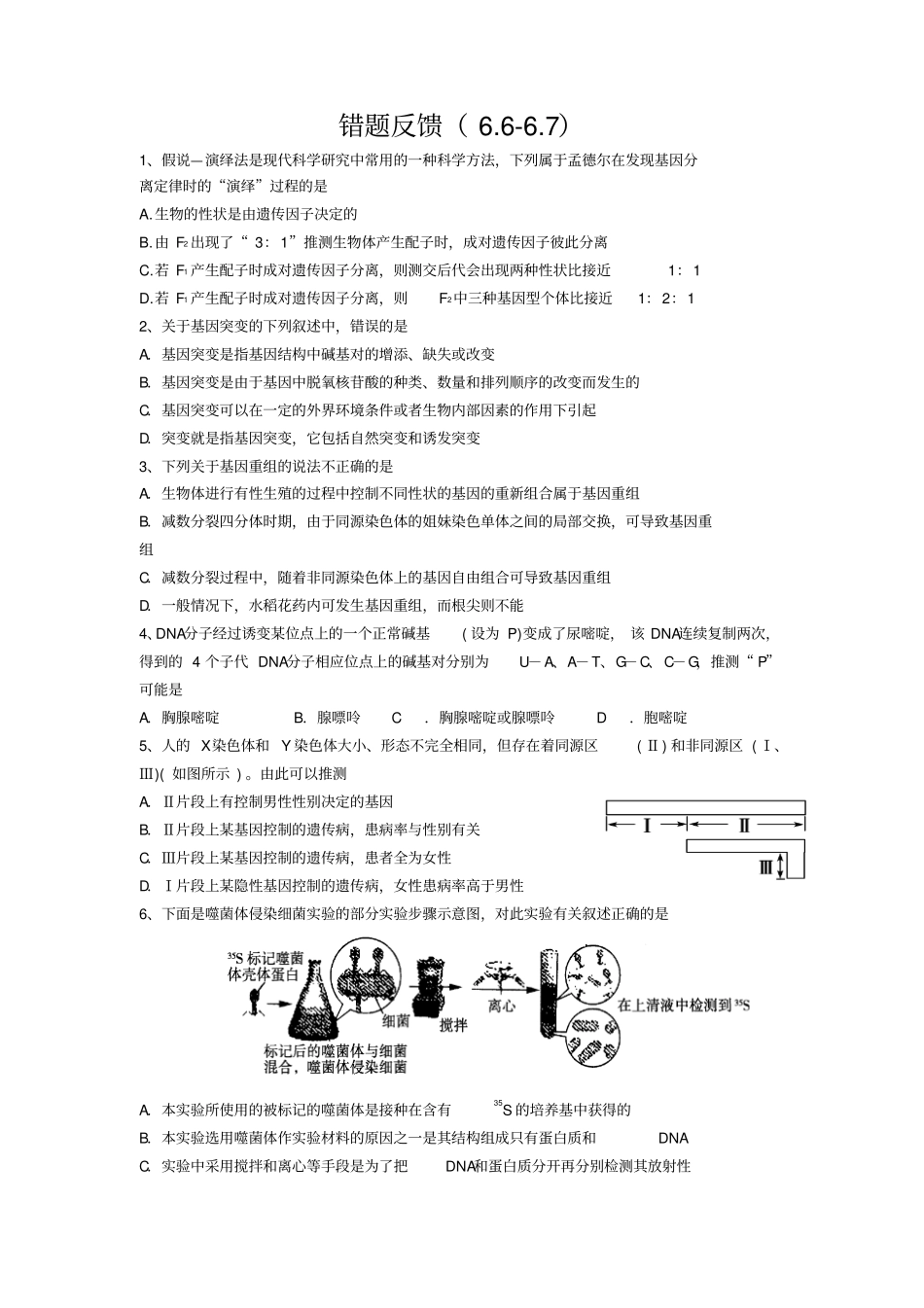

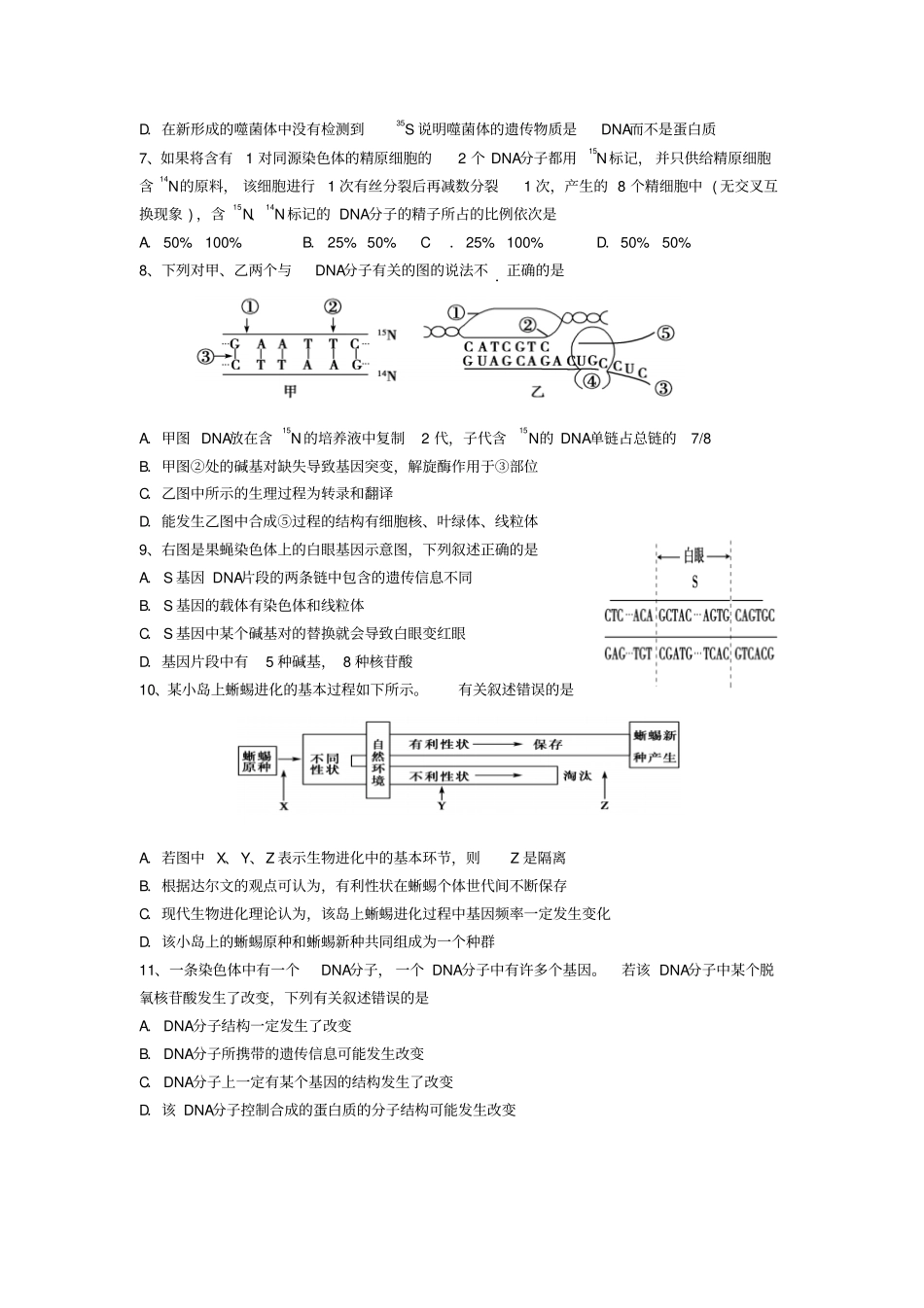

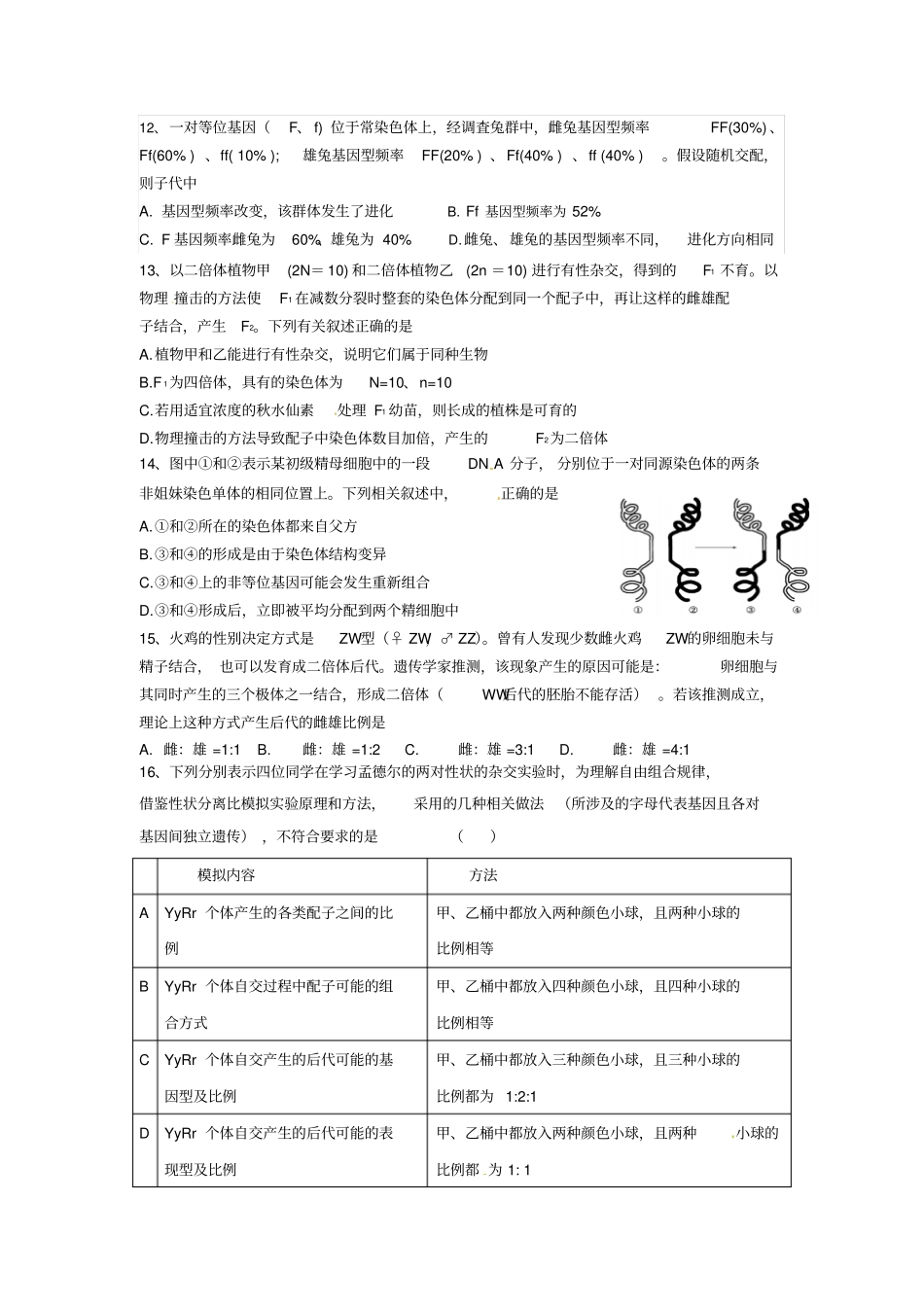

错题反馈(6.6-6.7)1、假说—演绎法是现代科学研究中常用的一种科学方法,下列属于孟德尔在发现基因分离定律时的“演绎”过程的是A.生物的性状是由遗传因子决定的B.由F2出现了“3:1”推测生物体产生配子时,成对遗传因子彼此分离C.若F1产生配子时成对遗传因子分离,则测交后代会出现两种性状比接近1:1D.若F1产生配子时成对遗传因子分离,则F2中三种基因型个体比接近1:2:12、关于基因突变的下列叙述中,错误的是A.基因突变是指基因结构中碱基对的增添、缺失或改变B.基因突变是由于基因中脱氧核苷酸的种类、数量和排列顺序的改变而发生的C.基因突变可以在一定的外界环境条件或者生物内部因素的作用下引起D.突变就是指基因突变,它包括自然突变和诱发突变3、下列关于基因重组的说法不正确的是A.生物体进行有性生殖的过程中控制不同性状的基因的重新组合属于基因重组B.减数分裂四分体时期,由于同源染色体的姐妹染色单体之间的局部交换,可导致基因重组C.减数分裂过程中,随着非同源染色体上的基因自由组合可导致基因重组D.一般情况下,水稻花药内可发生基因重组,而根尖则不能4、DNA分子经过诱变某位点上的一个正常碱基(设为P)变成了尿嘧啶,该DNA连续复制两次,得到的4个子代DNA分子相应位点上的碱基对分别为U-A、A-T、G-C、C-G,推测“P”可能是A.胸腺嘧啶B.腺嘌呤C.胸腺嘧啶或腺嘌呤D.胞嘧啶5、人的X染色体和Y染色体大小、形态不完全相同,但存在着同源区(Ⅱ)和非同源区(Ⅰ、Ⅲ)(如图所示)。由此可以推测A.Ⅱ片段上有控制男性性别决定的基因B.Ⅱ片段上某基因控制的遗传病,患病率与性别有关C.Ⅲ片段上某基因控制的遗传病,患者全为女性D.Ⅰ片段上某隐性基因控制的遗传病,女性患病率高于男性6、下面是噬菌体侵染细菌实验的部分实验步骤示意图,对此实验有关叙述正确的是A.本实验所使用的被标记的噬菌体是接种在含有35S的培养基中获得的B.本实验选用噬菌体作实验材料的原因之一是其结构组成只有蛋白质和DNAC.实验中采用搅拌和离心等手段是为了把DNA和蛋白质分开再分别检测其放射性D.在新形成的噬菌体中没有检测到35S说明噬菌体的遗传物质是DNA而不是蛋白质7、如果将含有1对同源染色体的精原细胞的2个DNA分子都用15N标记,并只供给精原细胞含14N的原料,该细胞进行1次有丝分裂后再减数分裂1次,产生的8个精细胞中(无交叉互换现象),含15N、14N标记的DNA分子的精子所占的比例依次是A.50%100%B.25%50%C.25%100%D.50%50%8、下列对甲、乙两个与DNA分子有关的图的说法不.正确的是A.甲图DNA放在含15N的培养液中复制2代,子代含15N的DNA单链占总链的7/8B.甲图②处的碱基对缺失导致基因突变,解旋酶作用于③部位C.乙图中所示的生理过程为转录和翻译D.能发生乙图中合成⑤过程的结构有细胞核、叶绿体、线粒体9、右图是果蝇染色体上的白眼基因示意图,下列叙述正确的是A.S基因DNA片段的两条链中包含的遗传信息不同B.S基因的载体有染色体和线粒体C.S基因中某个碱基对的替换就会导致白眼变红眼D.基因片段中有5种碱基,8种核苷酸10、某小岛上蜥蜴进化的基本过程如下所示。有关叙述错误的是A.若图中X、Y、Z表示生物进化中的基本环节,则Z是隔离B.根据达尔文的观点可认为,有利性状在蜥蜴个体世代间不断保存C.现代生物进化理论认为,该岛上蜥蜴进化过程中基因频率一定发生变化D.该小岛上的蜥蜴原种和蜥蜴新种共同组成为一个种群11、一条染色体中有一个DNA分子,一个DNA分子中有许多个基因。若该DNA分子中某个脱氧核苷酸发生了改变,下列有关叙述错误的是A.DNA分子结构一定发生了改变B.DNA分子所携带的遗传信息可能发生改变C.DNA分子上一定有某个基因的结构发生了改变D.该DNA分子控制合成的蛋白质的分子结构可能发生改变12、一对等位基因(F、f)位于常染色体上,经调査兔群中,雌兔基因型频率FF(30%)、Ff(60%)、ff(10%);雄兔基因型频率FF(20%)、Ff(40%)、ff(40%)。假设随机交配,则子代中A.基因型频率改变,该群体发生了进化B.Ff基因型频率为52%C.F基因频率雌兔为60%、雄兔为40%D.雌兔、雄兔的基因型频率不同,进化方向相同13、以二倍体植物甲(2N=...