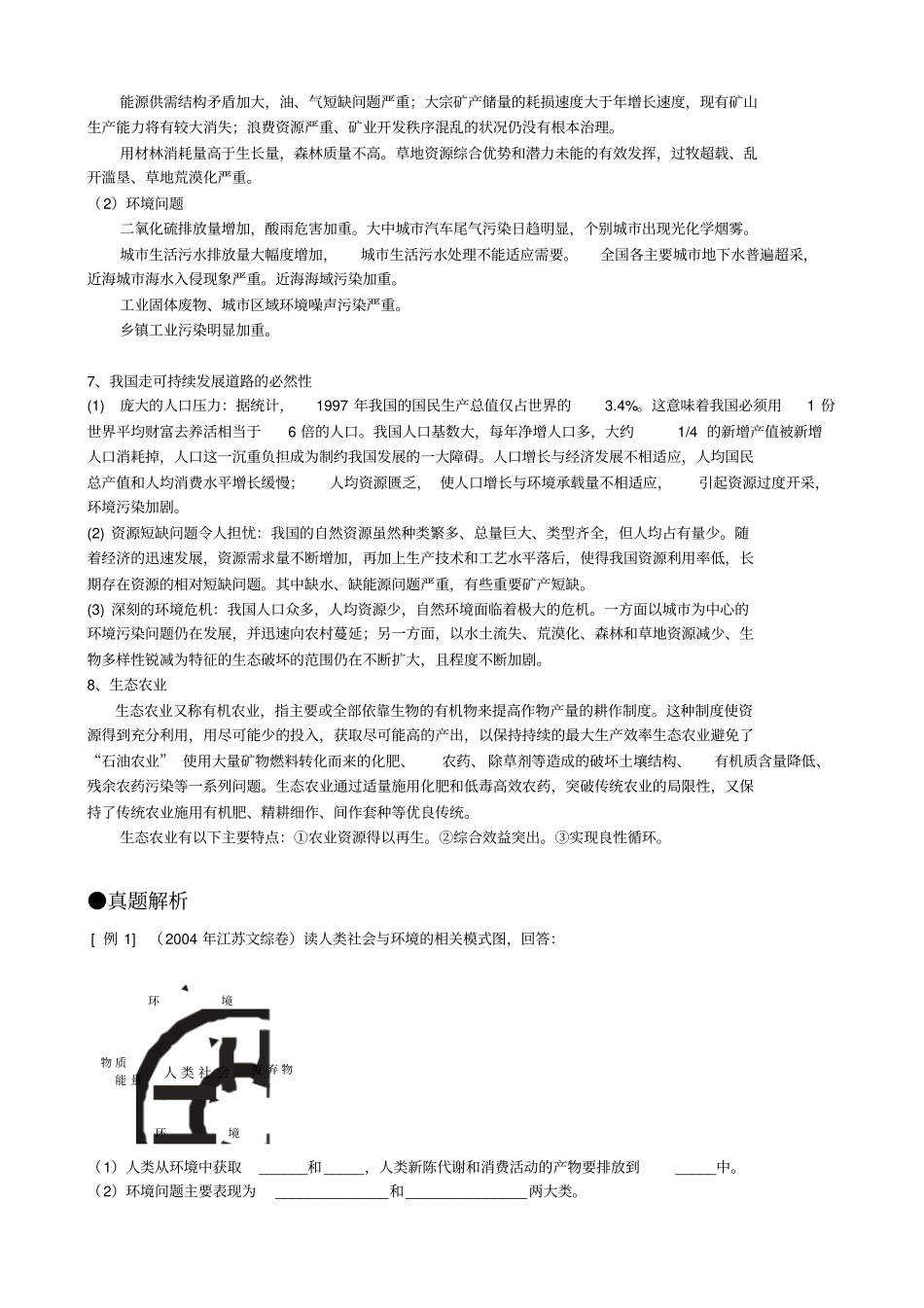

2008年高考地理复习资料专题十三:人类面临的环境问题与可持续发展●高考考点1、环境问题的产生及其防治2、我国的环境问题与环境保护3、人地关系的演变4、可持续发展的概念和原则5、中国的可持续发展战略●重点讲解1、环境问题的分布特点特点地区环境问题的表现产生的原因地域性城市地区环境污染交通、工业活动和人类聚居地的过分密集,造成了污染物的集中乡村地区生态破坏利用资源的方式不当或强度过大发展中国家环境污染生态破坏经济的发展和人口的双重压力;没有足够的能力进行环境保护和及时处理环境问题;发达国家将污染严重的工业转移到发达国家全球性生物多样性和气候变化等大面积森林的破坏;全球变暖;过渡放牧和垦殖;工业化、城市化等的发展2、人地关系思想发展的历史演变对人地关系的认识行为表现环境问题采猎文明时期人类听天由命,依赖自然,畏惧自然。自然主宰着人类,人类是自然的奴隶,被动地适应环境,以几千种植物(采集)和几百种动物(渔猎)为取食对象。环境对人类的制约作用强,人类对自然界的改造作用微弱生物资源遭破坏,引起物种灭绝。环境问题对人类的威胁并不严重农业文明时期不能正确认识人地关系的不协调,天命观和有神论主宰着人们的思想,但已有了科学的萌芽人类开始大规模地改造自然,人类对自然的依附性减弱,对抗性增强地理环境趋于恶化,生态系统变得日益简单和脆弱工业文明时期人类试图成为自然界的主宰者和征服者人类改造自然的能力不断壮大,从环境中获得越来越多的资源和能源,也要求环境容纳更多的废弃物人地关系全面呈现不协调,人地矛盾迅速激化。环境问题已经成为公害,并已经对人类生存构成严重威胁现代文明人类逐渐认识到只有善待自然,建立人与自然的协调关系,逐渐抛弃传统的发展模式,寻求人口、资源、人口激增、资源短缺、环境污染、生态破坏等时期走可持续发展之路,人类文明才能不断发展下去环境和发展相互协调的道路。对人地关系的认识逐渐走向系统化和科学化,可持续发展思想逐步形成环境问题日益突出3、可持续发展战略可持续发展思想是建立在人地关系理论和生态系统理论基础之上的,它是指导社会和经济发展的新的模式。在人地关系中,人是社会性的人。任何地区的景观和现象,都是人类社会和自然环境共同的结果。人类对自然的影响,既有积极的、建设性的一面,也有破坏性的一面。实现人地系统的协调发展,需要人类社会的自然环境和谐相处。人类的社会发展和产业活动都与环境有着紧密的联系,因此,从功能和结构上看,人地系统也是一个社会——经济——自然复合的生态系统。在这个系统中,尽管人的活动占主要地位,但人类活动不能摆脱自然生态过程的制约。《21世纪议程》是全球范围内实施可持续发展的主要参考方案,各国实施可持续发展的政策建议主要包括:限制人口增长;鼓励自然保护,改良生态,保护生物多样性;探求资源和能源的永续利用,提高资源和能源的利用率;推行清洁生产和环境标志;增加环保投入,采取源头控制和经济手段;控制城市化进程。4、可持续发展的内涵内涵地位要求生态持续发展可持续发展的基础强调发展要与资源和环境的承载力相协调经济持续发展可持续发展的条件强调发展不仅要重视数量增长,更要追求改善质量、提高效益、节约能源和减少废物,改变传统的生产和消费模式,实施清洁生产和文明消费社会持续发展可持续发展的目的强调发展要以改善和提高生活质量为目的,要与社会进步相乎应5、可持续发展的原则(1)公平性原则:公平性原则强调代内公平、代际公平、人类与其他物种的公平和不同国家和地区之间的公平。人类历史是一个连续的过程,必须保证后代人和其他物种拥有与当代人相同的生存权和发展权。从代内公平看,发达国家是世界资源的主要消费者和环境的主要污染源,应对全球环境问题承担主要责任。(2)持续性原则:面对有限的地球面积和有限的地球承载力,人类的经济活动和社会发展必须保持在资源和环境的承载力之内,人类应做到合费开发和利用自然资源,保持适度的人口规模,处理好发展经济和保护环境的关系。(3)共同性原则:共同性原则主要强调各国必须加强协作,共同解决发展过程中出现的问题。它要求...