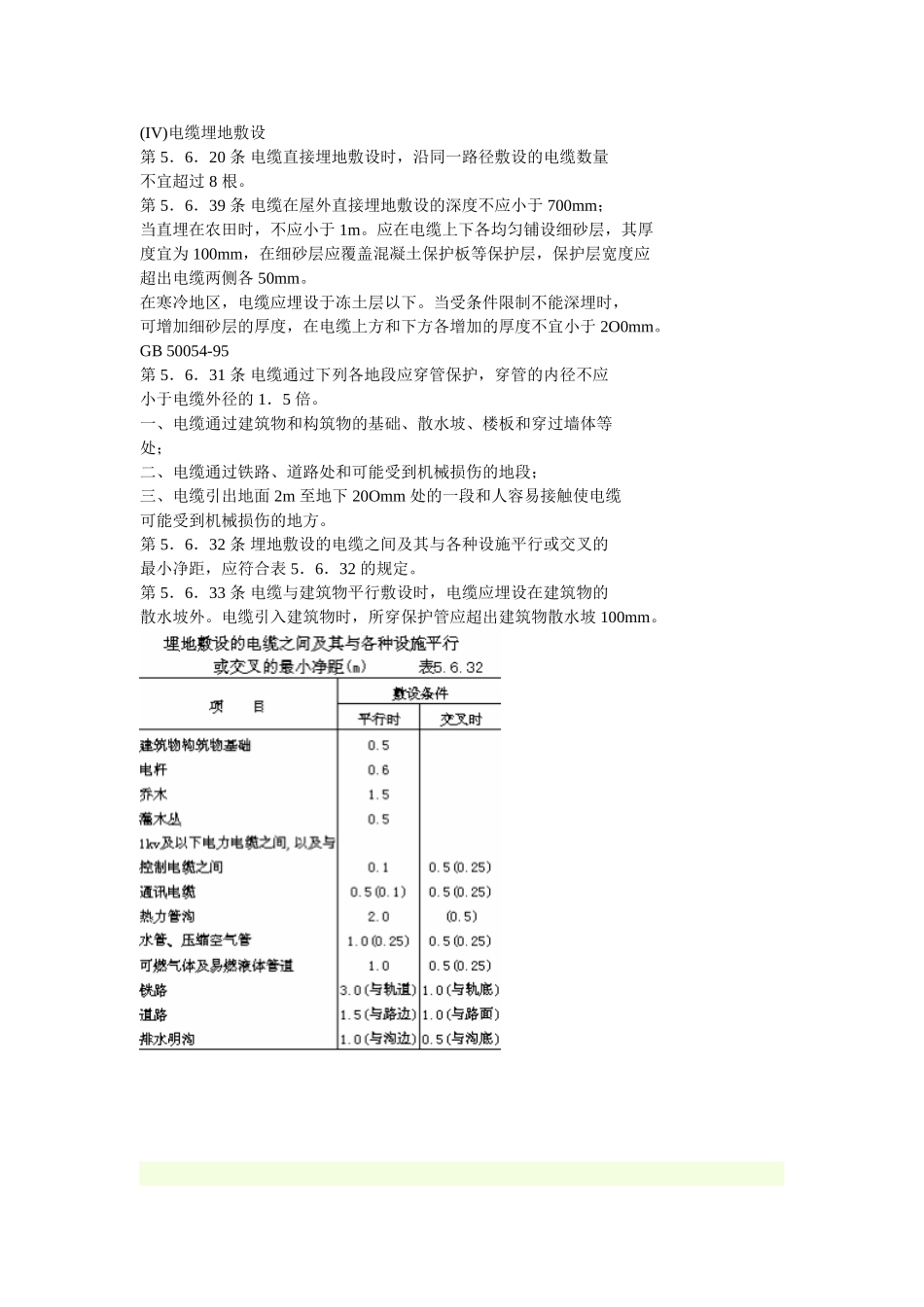

(I)电缆在室内敷设第5.6.8条无销装的电缆在屋内明敷,当水平敷设时,其至地面的距离不应小于2.5m;当垂直敷设时,其至地面的距离不应小于1.8m。当不能满足上述要求时应有防止电缆机械损伤的措施;当明敷在配电室、电机室、设备层等专用房间内时,不受此限制。GB50054-95第5.6.9条相同电压的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm,且不应小于电缆外径;当在桥架、托盘和线槽内敷设时,不受此限制。1kV及以下电力电缆及控制电缆与lkV以上电力电缆宜分开敷设。当并列明敷时,其净距不应小于150mm。第5.6.10条架空明敷的电缆与热力管道的净距不应小于1m;当其净距小于或等于1m时应采取隔热措施。电缆与非热力管道的净距不应小于0.5m,当其净距小于或等于0.5m时应在与管道接近的电缆段上,以及由该段两端向外延伸不小于0.5m以内的电缆段上,采取防止电缆受机械损伤的措施。第5.6.11条钢索上电缆布线吊装时,电力电缆固定点间的间距不应大于0.75m;控制电缆固定点间的间距不应大于0.6m。第5.6.13条电缆在屋内埋地穿管敷设时,或电缆通过墙、楼板穿管时,穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。第5.6.13条桥架距离地面的高度,不宜低于2.5m。第5.6.14条电缆在桥架内敷设时,电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。第5.6.15条电缆明敷时,其电线固定部位应符合表5.6.15的规定.第5.6.16条电缆桥架内每根电缆每隔50m处,电缆的首端、尾端及主要转弯效应设标记,注明电缆编号、型号规格、起点和终点。(I)电缆在电缆沟或隧道内敷设第5.6.17条电缆在电缆沟和隧道内敷设时,其支架层间垂直距离和通道宽度的最小净距应符合表5.6.17的规定。第5.6.18条电缆沟和电线隧道应采取防水措施;其底部排水沟的坡度不应小于O.5%,并应设集水坑;积水可经集水坑用泵排出,当有条件时,积水可直接排入下水道。第5.6.19条在多层支架上敷设电缆时,电力电缆应放在控制电缆的上层;在同一支架上的电缆可并列敷设。GB50054-95当两侧均有支架时,lkV及以下的电力电缆和控制电缆宜与lkV以上的电力电缆分别敷设于不同侧支架上。第5.6.20条电缆支架的长度,在电缆沟内不宜大于350mm;在隧道内不宜大于500mm。第5.6.21条电缆在电缆沟或隧道内敷设时,支架间或固定点间的最大间距应符合表5.6.21的规定。第5.6.22条电缆沟在进入建筑物处应设防火墙。电缆隧道进入建筑物处,以及在进入变电所处,应设带门的防火墙。防火门应装锁。电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。第5.6.23条电缆沟或电缆隧道,不应设在可能流入熔化金属液体或损害电缆外护层和护套的地段。第5.6.24条电缆沟一般采用钢筋混凝土盖板,盖板的重量不宜超过50kg。第5.6.25条电缆隧道内的净高不应低于1.9m。局部或与管道交叉处净高不宜小于l.4m。GB50054-95隧道内应采取通风措施,有条件时宜采用自然通风。第5.6.26条当电缆隧道长度大于7m时,电缆隧道两端应设出口,两个出口间的距离超过75m时,尚应增加出口。人孔井可作为出口,人孔井直径不应小于0.7m。第5.6.27条电缆隧道内应设照明,其电压不应超过36V;当照明电压超过36V时,应采取安全措施。第5.6.28条与隧道无关的管线不得穿过电缆隧道。电缆隧道和其它地下管线交叉时,应避免隧道局部下降。(IV)电缆埋地敷设第5.6.20条电缆直接埋地敷设时,沿同一路径敷设的电缆数量不宜超过8根。第5.6.39条电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm;当直埋在农田时,不应小于1m。应在电缆上下各均匀铺设细砂层,其厚度宜为100mm,在细砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超出电缆两侧各50mm。在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下。当受条件限制不能深埋时,可增加细砂层的厚度,在电缆上方和下方各增加的厚度不宜小于2O0mm。GB50054-95第5.6.31条电缆通过下列各地段应穿管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。一、电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处;二、电缆通过铁路、道路处和可能受到机械损伤的地段;三、电缆引出地面2m至地下20Omm处的一段和人容易接...