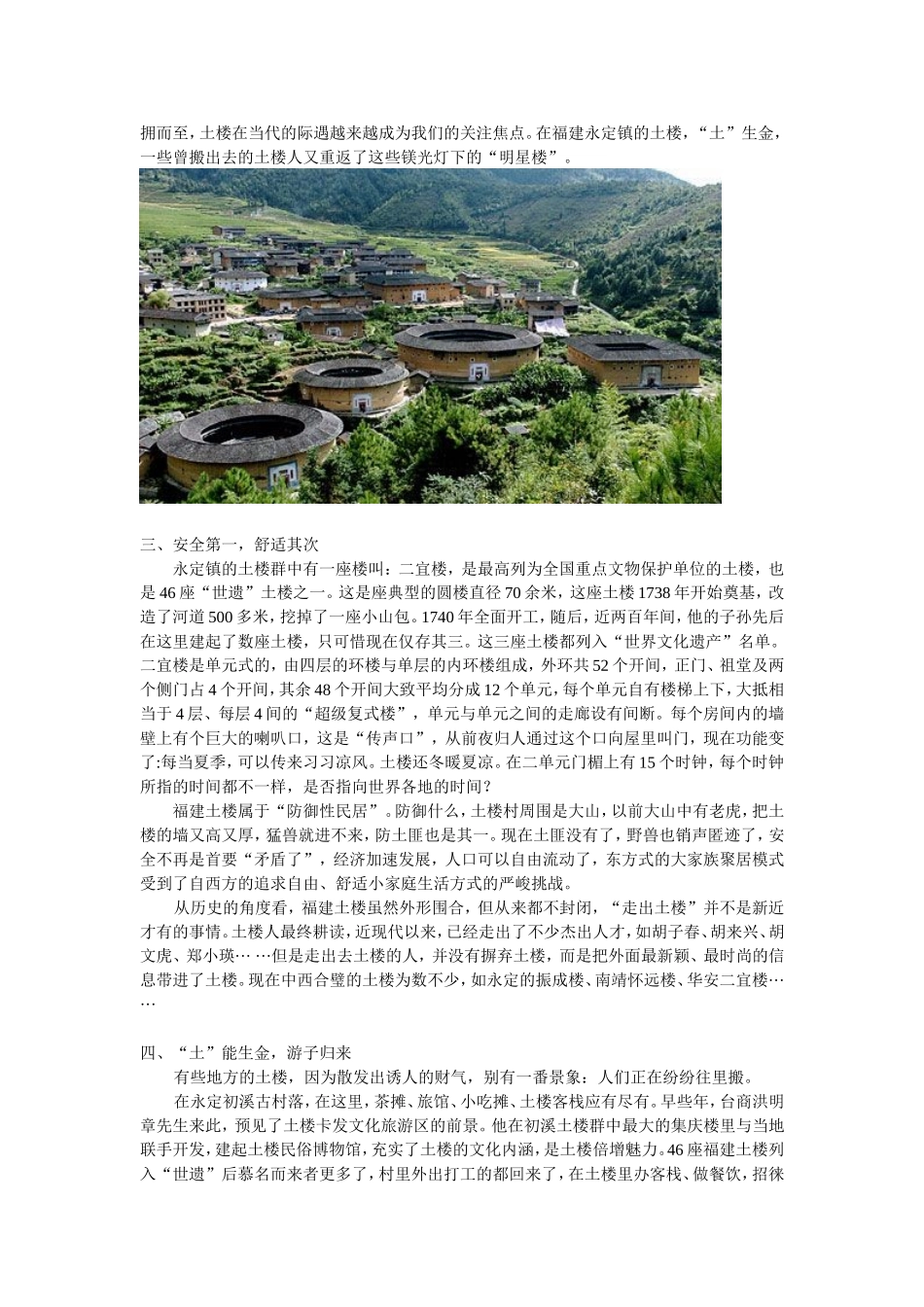

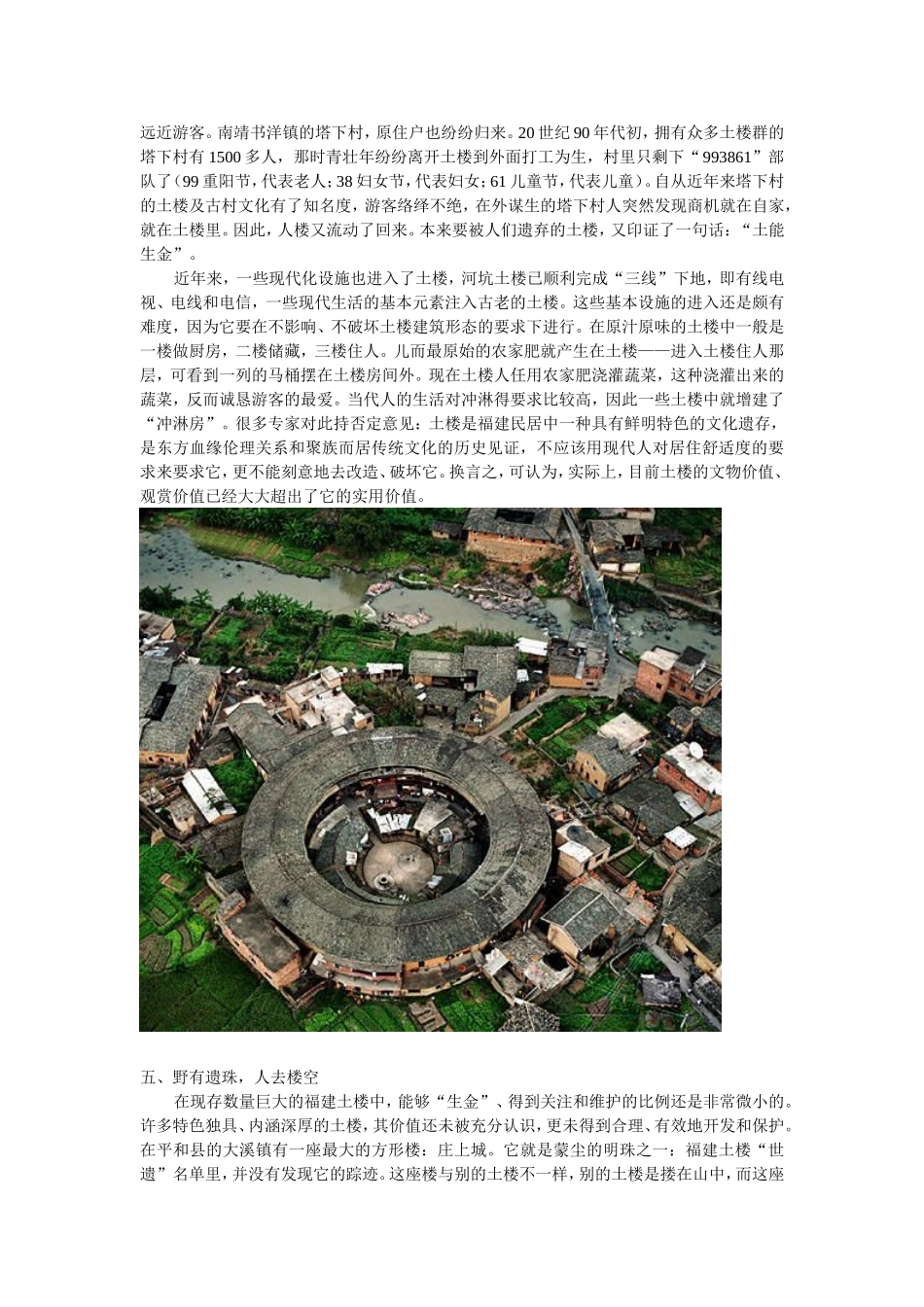

福建土楼:围城内外——凝固的音乐和立体的诗篇摘要:土楼是聚族而居的历史见证,是中国民居的杰出瑰宝,也是世界瞩目的生土建筑艺术,但是它们面临着冰火两重天的严峻挑战:2008年7月,数以千计的它们中微乎其微的46座列入了世界文化遗产。随着游客蜂拥而至,“土”生金,一些曾搬出去的土楼人又重返了这些镁光灯下的“明星楼”。但是,它们的大多数依然沉寂山洞,渐渐人去楼空,甚至“土奔瓦解”。它们的形状和际遇,都能让人想起两个字:围成。关键词:中国建筑,福建土楼,传统文化一、中国建筑概况传说“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇。有圣人作,构木为巢,以避群害,而民悦之,使王天下,号曰有巢氏。”(《韩非子·五蠹》)随着人类的进步,巢居、穴居逐渐被地面建筑取代。在河姆渡遗址,考古学家发现了距今六七千年的干栏式建筑遗迹,是迄今为止中国已知的最早的木结构干栏式建筑。秦汉时期,住宅多为院落是群体建筑,中间的院落由四周的单幢房屋和廊屋围合而成,中国民居基本定型。汉代画像砖上,有的住宅院落还建有高高的瞭望塔楼。忽必烈即蒙古汗位后,派官员规划、营建大都(今北京)。城内干道纵横,胡同密布。在整齐划一的胡同之间,院落式民居规划排列,人民把这种住宅称为“四合院”。中国地域辽阔,民族众多,居住建筑的类型多样。南方与西南一些少数民族聚居地区,干栏式建筑较多,如云南傣族主楼、云南景颇族的长脊短檐式干栏、海南黎族的架空船屋等。青藏高原上有形似碉楼的碉房,内蒙古地区盛行蒙古包,新疆维吾尔地区多见的阿以旺,是一种平屋顶、带外廊的住宅。徽州民居、晋中大院,还有陕北窑洞、福建土楼等,都是各具特色的住宅建筑。土楼,分布在闽南和闽西山区那种适应大家族、具有突出方位功能,并且采用夯土和木梁共同承重的多层巨型民居。福建土楼是中国汉族客家文化最典型的表现之一,在福建华安仙都镇、永定、南靖一带山岭之间,就是一座座形态各异的土楼,即使不提土楼建筑艺术之精巧高妙,不提土楼与闽南一带破碎的山地环境之楼密集地带的交融影响······每一座土楼都对应着数百人甚至上千人的大家族、大家庭,该有多少的聚集悲欢,多少的传奇故事!二、土楼的中国文化根基土楼文化的创造者客家人。是汉族的一个民系,源于中原汉族早期文明中心的黄河中下游流域。这个民系以客家方言为主要语言,有着中原血缘和地缘历史渊源,并以共同的生活样式、习俗、信仰和观念为纽带。史料中有记载:客家起于西晋有五次的南迁史,一是317—879年,因悲愤少数民族入侵中原;二是880—1126年,黄巢事变;三是1127—1644年,先金人南侵,后蒙古族人入主中原;四是1645—1867年,明末清兵南进;五是1867—民国初年,往台湾移民和太平天国革命失败。南迁是自发自流的,迁移人群以家族血缘群体为单位者多,这都与定居下来之后客家文化的形成、发展有密切关系。客家人遍布于大半个中国,但其聚居和文化中心则在闽、粤、赣三省边去,自然地理环境有典型的亚热带山区的特色。这给客家文化包括土楼文化带来的客观影响是极明显的。千百年来,土楼一直维持了它那种发自于姜家寨、半坡村的传统模式,但是这种模式本身和它所包容的内涵,是发生看变化的。客家人不断地、自觉不自觉地、富有创造性地给土楼注入新的文化因素。2008年7月,数以千计的它们中微乎其微的46座列入了世界文化遗产。这些年,随着对福建土楼的了解不断深入,游客是我蜂拥而至,土楼在当代的际遇越来越成为我们的关注焦点。在福建永定镇的土楼,“土”生金,一些曾搬出去的土楼人又重返了这些镁光灯下的“明星楼”。三、安全第一,舒适其次永定镇的土楼群中有一座楼叫:二宜楼,是最高列为全国重点文物保护单位的土楼,也是46座“世遗”土楼之一。这是座典型的圆楼直径70余米,这座土楼1738年开始奠基,改造了河道500多米,挖掉了一座小山包。1740年全面开工,随后,近两百年间,他的子孙先后在这里建起了数座土楼,只可惜现在仅存其三。这三座土楼都列入“世界文化遗产”名单。二宜楼是单元式的,由四层的环楼与单层的内环楼组成,外环共52个开间,正门、祖堂及两个侧门占4个开...