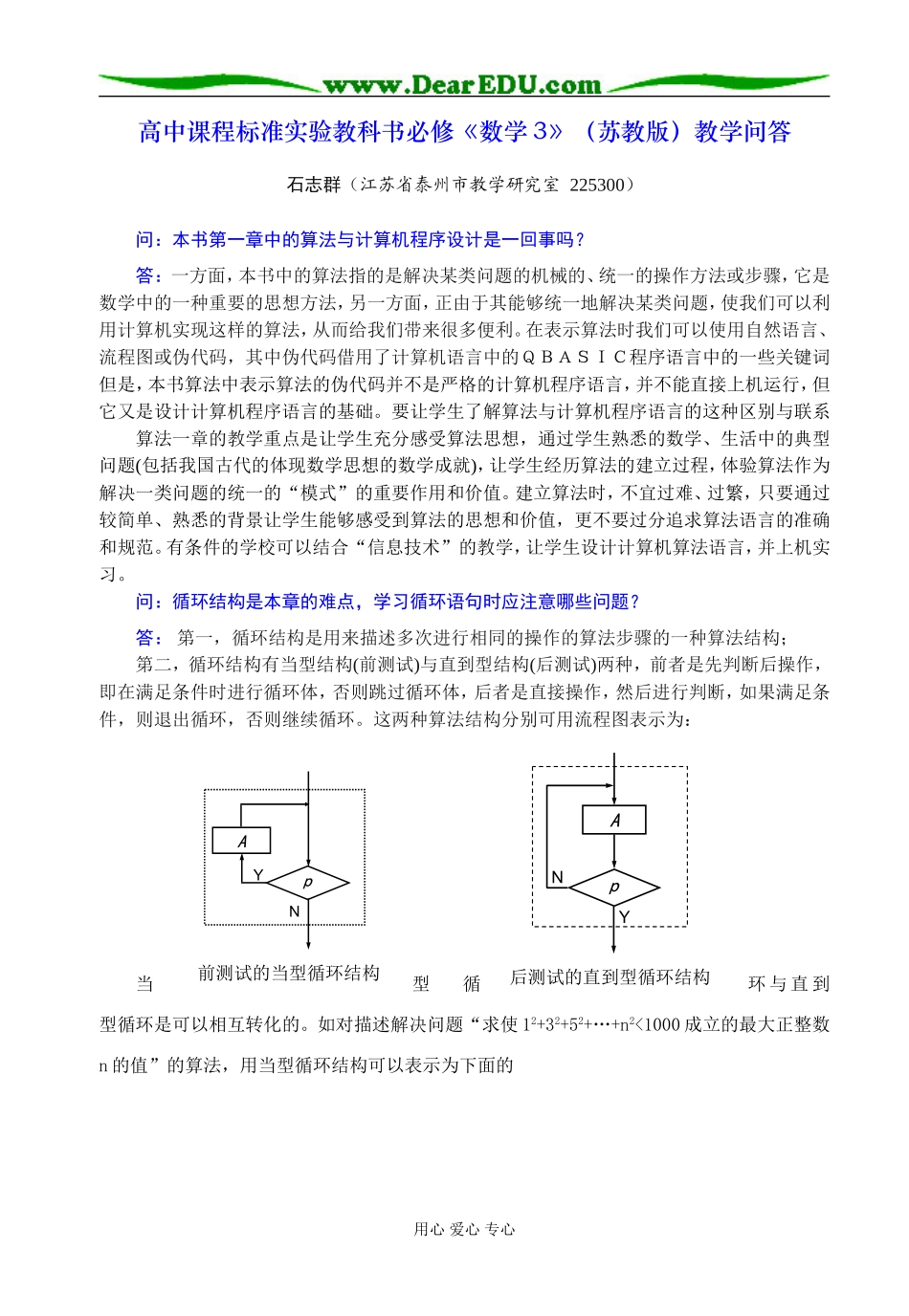

高中课程标准实验教科书必修《数学3》(苏教版)教学问答石志群(江苏省泰州市教学研究室225300)问:本书第一章中的算法与计算机程序设计是一回事吗?答:一方面,本书中的算法指的是解决某类问题的机械的、统一的操作方法或步骤,它是数学中的一种重要的思想方法,另一方面,正由于其能够统一地解决某类问题,使我们可以利用计算机实现这样的算法,从而给我们带来很多便利。在表示算法时我们可以使用自然语言、流程图或伪代码,其中伪代码借用了计算机语言中的QBASIC程序语言中的一些关键词但是,本书算法中表示算法的伪代码并不是严格的计算机程序语言,并不能直接上机运行,但它又是设计计算机程序语言的基础。要让学生了解算法与计算机程序语言的这种区别与联系算法一章的教学重点是让学生充分感受算法思想,通过学生熟悉的数学、生活中的典型问题(包括我国古代的体现数学思想的数学成就),让学生经历算法的建立过程,体验算法作为解决一类问题的统一的“模式”的重要作用和价值。建立算法时,不宜过难、过繁,只要通过较简单、熟悉的背景让学生能够感受到算法的思想和价值,更不要过分追求算法语言的准确和规范。有条件的学校可以结合“信息技术”的教学,让学生设计计算机算法语言,并上机实习。问:循环结构是本章的难点,学习循环语句时应注意哪些问题?答:第一,循环结构是用来描述多次进行相同的操作的算法步骤的一种算法结构;第二,循环结构有当型结构(前测试)与直到型结构(后测试)两种,前者是先判断后操作,即在满足条件时进行循环体,否则跳过循环体,后者是直接操作,然后进行判断,如果满足条件,则退出循环,否则继续循环。这两种算法结构分别可用流程图表示为:当型循环与直到型循环是可以相互转化的。如对描述解决问题“求使12+32+52+…+n2<1000成立的最大正整数n的值”的算法,用当型循环结构可以表示为下面的用心爱心专心ApNY前测试的当型循环结构后测试的直到型循环结构ApNY左图,而用直到型循环结构则可以表示为上面的右图;第三,要注意输出值的确定。如上面的两种算法,为什么最后输出结果的表达式不同?这里的输出结果既与n的初始值有关,也与循环结构有关。如对于当型循环,退出循环时对应的S其实是第一个使S≥1000的那个S,而这个S值得到后又对n的值增加了2,所以,为了输出使S<1000成立的最大的n,就要将退出循环时的n的值减去4。为了准确写出输出的n值,可以使用“追踪法”。如上述当型循环,可以将1000改小一点,如30,即求使S<30成立的最大正整数n,可由S=0,n=1S=1,n=3;S=12+32=10,n=5;S=12+32+52=35;n=7;满足S<30的最大n为3,而退出循环时的n为7,故输出的结果应为7-3。问:统计一章的知识内容在义务教育阶段大多已经学习过了,为什么高中阶段还要重复学习这些内容?答:一是为了让学生通过简单和熟悉的背景问题进一步感受统计分析的研究方法和思想方法,了解抽样分析的必要性和合理性,并对统计结果的可靠性和随机性有进一步的认识。二是通过理性分析的方法在更高的层次上感受统计量的的合理性,如对样本均值的研究,通过最小二乘的思想说明其现实意义和理论意义,而对样本方差则是从几何直观的角度说明其意义与价值。三是对加强了统计结果的估计与预测的应用的研究,反映了统计研究的应用价值。问:传统教材都是先学习概率,再学习统计,而且统计的理论基础是概率,为什么本教材用心爱心专心S0n1SS+n2S≥1000Y输出n结束开始nn+2nn-2NS0n1SS+n2S<1000S<1000Y输出n结束开始nn+2nn-4N却先讲统计,再讲概率?答:这两种处理方法正体现了是以学术形态,还是以教育形态呈现数学内容这样两种不同的教育观念,前者以教材的逻辑结构为目标,而后者则以认知规律为标准。另一方面,这也与统计学与概率论的思维方式有关:统计学所运用的推断方法,更多地体现了归纳的特点,而概率论所使用的研究方法则主要是从定义、假设开始的演绎推理(尽管中学阶段对此体现并不充分),并且两者之间又有着非常密切的内在联系,从认知上看,前者的归纳基础对后者的演绎推理有着很好的促进作用。按本教材的次序进行教学,可在对样本的随机...