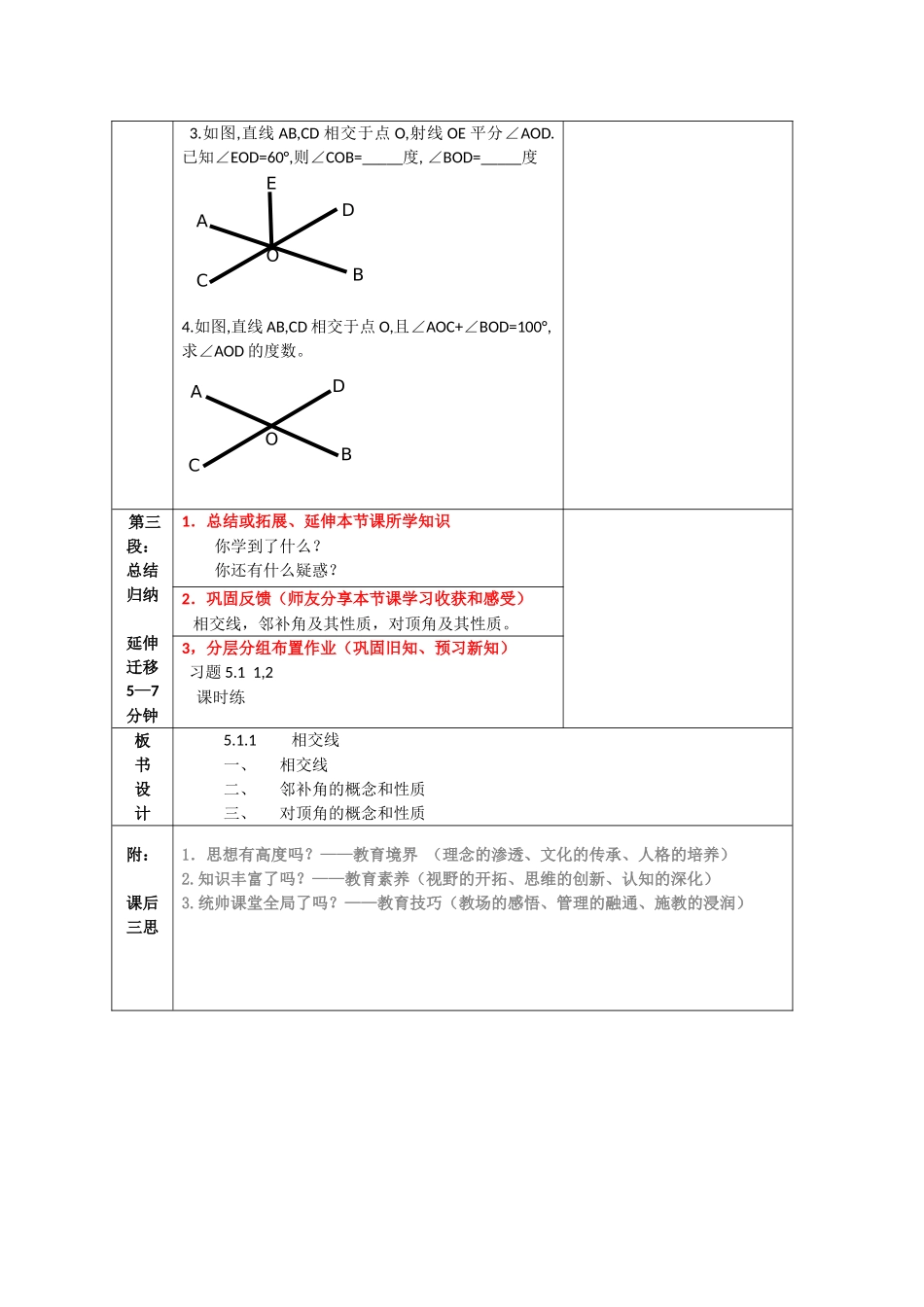

课堂教学设计课题5.1.1相交线课时1章节七年级下册第一章第一节主备人冯丽芳教学内容分析概述本节课是在学生已经学习了直线、射线、线段和角的有关知识的基础上进一步研究平面内两条直线相交形成4个角的位置和数量关系。本节对于进一步培养学生的识图能力,激发学生的学习兴趣具有推动作用,所以本节课具有很重要的地位和作用。知识点相交线,邻补角及其性质,对顶角及其性质。重点邻补角和对顶角的概念,对顶角的性质及其应用.难点对顶角性质的探索,在复杂图形中找出对顶角和邻补角.环节主要内容学情分析课前三问1.为何教?——教学目标(1)理解对顶角与邻补角概念,能在图形中辨认对顶角和邻补角.(2)掌握对顶角性质及其推证过程,并能运用它进行计算.(3)经历对顶角、邻补角的概念及性质的探索过程,体会分类思想,在探究过程中发展学生的抽象概括能力,进一步培养说理能力.2.教给谁?——明晰对象(学习主体)、类别(知识层次)学生已经学习了直线、射线、线段和角的有关知识,能用简单的几何语言表达推理。七年级的孩子思维活跃,模仿能力强,同时他们也具备了一定的学习能力,在老师的指导下,能针对某一问题展开讨论归纳并总结,但他们对知识迁移能力较差,推理能力还需慢慢培养。3.怎样教?——研究内容(本纲合一)、方法(有效创新)为了突出重点,突破难点,采用直观的教具演示,让学生观察、比较归纳总结,使学生经历从具体到抽象,从感性上升到理性的认知过程。教学流程:课中有三段,每段有三节流程教学设计课堂记录第一段:教学导入1.复习巩固上节课知识(以师友为单位提问或检测)(1)相交线的概念(2)补角的概念(3)两条直线相交,其中小于平角的角有多少个?2.新旧知识联系,创设情境、导入新课多媒体显示图片,图片中有相交线。从而引出课题:相交线。让学生借助已有的几何知识从现实生活中发现数学问题,建立直观、形象淡淡数学模型。(板书课题)5.1.1相交线创设情境(3—5分钟)3.出示本节课学习主题和目标(1)理解对顶角与邻补角概念,能在图形中辨认对顶角和邻补角.(2)掌握对顶角性质及其推证过程,并能运用它进行计算.(3)经历对顶角、邻补角的概念及性质的探索过程,体会分类思想,在探究过程中发展学生的抽象概括能力,进一步培养说理能力.第二段:学习新知合作探究教师点拨30分钟1.自主学习、交流预习(可以列出自学互助提纲)问题一:一把张开的剪刀能联想出什么几何图形,说一说剪刀剪开纸片的过程中有关角的变化?问题二:任意两条相交的直线在形成的4个角中,两两相配共能组成几对角?各对角存在怎样的位置关系?问题三:对顶角的大小关系(1)演示教具(自己制作)(在黑板上画两条相交直线,学生也画)(2)让学生通过量角器测量(3)让学生把画好的对顶角剪下,进行翻折(4)引导学生根据同角的补角相等来推导对顶角相等的性质2.探究释义(教师预设问题、教师同时注意记录学生产生的问题)学生观察,很容易把剪刀的构造想象成两条相交直线,在剪刀剪纸片的过程中,把手和刀刃之间的夹角不断发生变化,但是这些角之间存在着不变的位置和数量关系。通过生活中的情景抽象出几何图形,培养他们的空间观念,发展几何直觉。学生以事先分好的小组(四人为一组)为单位,通过观察、思考、讨论,并填好表格中的内容,然后我适当启发、引导,让他们归纳出对顶角、邻补角的概念,以及对顶角和邻补角的判定方法。引导学生写出推理过程。学生的自主学习应接受教师的指导和引导,这也体现了新课程理念下的新型师生关系,即教师是合作者、引导者,通过学生的思考,培养学生的逻辑思维能力以及严谨的学习态度,使学生初步养成言之有据的习惯。3.分层提高(教师设置课堂练习:组内讨论、说明,跨组质疑、评价)1.若∠α与∠β是对顶角,∠α=16°,则∠β=_____度2.两条直线相交得到四个角,其中一个角是30°,则其余三个角的度数分别是______________________.3.如图,直线AB,CD相交于点O,射线OE平分∠AOD.已知∠EOD=60°,则∠COB=_____度,∠BOD=_____度4.如图,直线AB,CD相交于点O,且∠AOC+∠BOD=100°,求∠AOD的度数。第三段:总结归纳延伸迁...