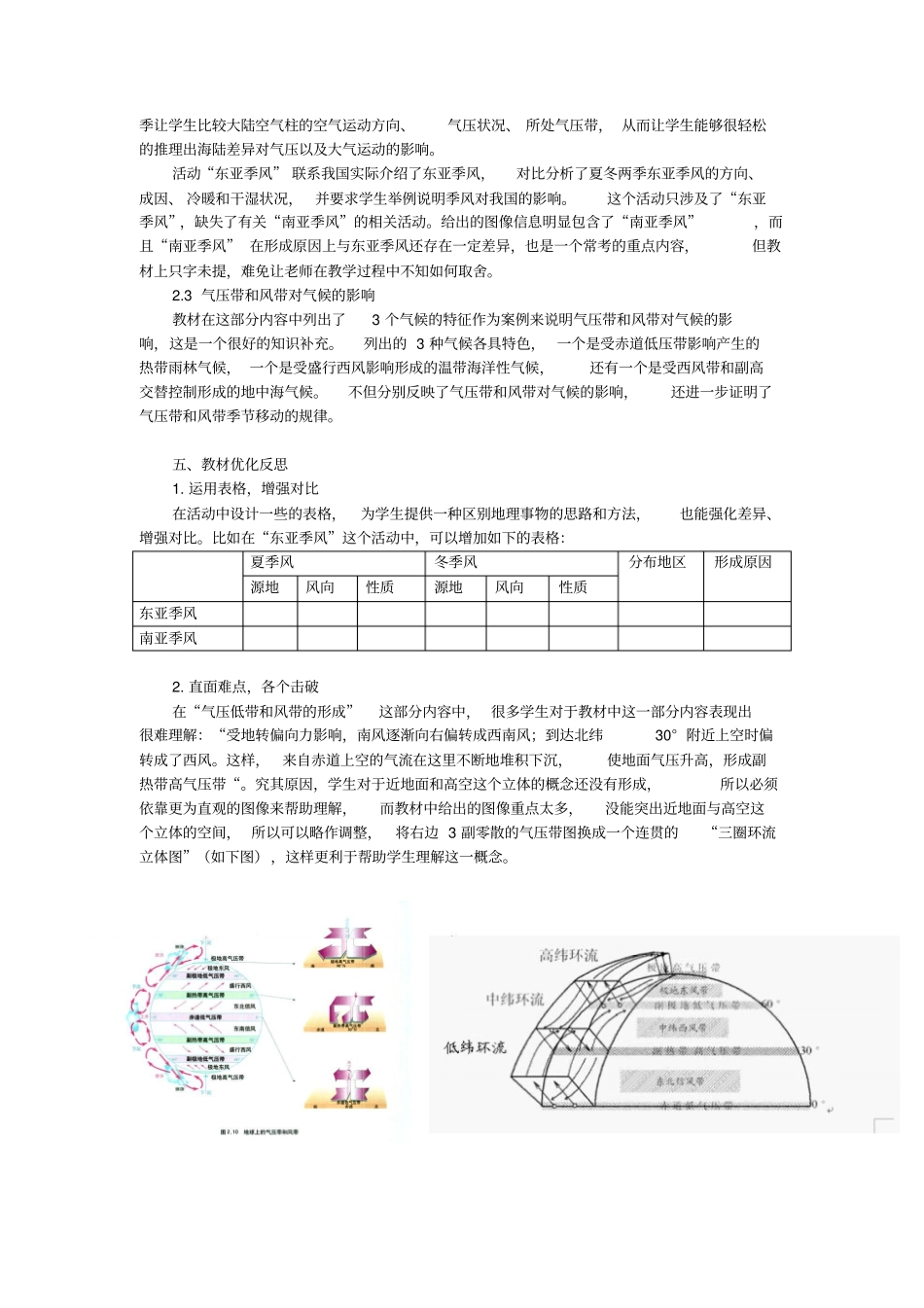

“气压带和风带”教材分析一、教材分析“气压带与风带”作为经典的自然地理内容,在新旧教材中都属于基本原理和基本规律的范畴,是后面学习气候、洋流、水循环等内容的知识基础和理论依据。本节课教材在第二章“地球上的大气”单元中起着关键作用,是承前启后的纽带。教材分三部分内容来阐述:第一部分是基础知识,重点介绍三圈环流和气压带、风带的形成。不仅是上节课“热力环流”“大气的水平运动—风”等知识的延伸、综合和运用,也是学习和探讨“北半球冬、夏气压中心”的基础。第二部分主要阐述了由于海陆分布的影响,在海陆相间的纬度地带被破坏呈块状,北半球尤为明显。使学生认识到地球上高、低压中心的季节变化,对中国以及世界各地的天气和气候有很大的影响。第三部分通过三种气候类型的案例分析,阐明大气环流这种全球性的有规律的大气运动,是形成气候的重要因素。同时,在不同的气压带和风带控制下的地区会形成不同的气候。热力作用是本课的一条主线,三圈环流、海陆分布对大气环流的影响和季风环流,都离不开热力作用。但各气压带中心名称及中、高纬环流的上空大气运动偏向等对学生不作要求,只需了解地球上的气压带和风带的纬度分布、移动规律。二、教学目标分析1.课标要求1.1标准:绘制全球气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布、移动规律及其对气候的影响。1.2活动建议:用计算机设计气压带、风带的移动。2.三维目标分析2.1知识与技能①指导学生绘制气压带和风带分布示意图,从中分析大气运动的规律性,并培养和提高学生绘制原理形成示意图的地理技能。②运用海陆热力差异原理进行解释,加强学生对北半球冬夏季气压中心的形成和分布的理解。③使学生理解气压带和风带对气候的影响。2.2过程与方法①通过三圈环流模拟演示,培养学生的空间思维能力。②通过对海陆分布对大气环流影响的两图示的对比分析,让学生读图思考气压带、风带的分布规律和原因。③利用成因分析法引导学生探究气压带和风带对气候的影响机制。2.3情感、态度与价值观①培养学生辩证唯物主义观点。②培养学生理论联系实际的能力。三、重难点分析1.教学重点①气压带和风带的分布。②北半球气压中心冬夏季分布及对气候的影响。③气压带和风带对气候的影响。2.教学难点①三圈环流示意图的绘制与理解。②北半球气压中心冬夏季变化规律。③亚欧大陆东岸受季风环流影响而西岸受气压带、风带影响的原因。④气压带、风带对降水的影响。四、表述结构分析1.叙述性课文首先介绍了大气运动的概念和影响因素,让读者对于大气运动有了一个总体的认识;然后用了5段文字描述南、北半球“三圈环流”、气压带和风带的形成过程;最后,简洁的叙述了气压带和风带的季节移动的原因和规律。正文内容重点突出,将主要的篇幅都用于解释和描述“气压带和风带的形成”这一重难点,详略分配得当。但同时也需要注意,大段的文字叙述容易引起学生的疲倦感,反而容易使学生分心,所以如何使用更加生动和精炼的语言来描述这一复杂的地理过程,这还需要编写者进一步改进。关于“北半球冬夏气压中心”和“气压带和风带对气候的影响”这部分内容,只用了简短的文字叙述了规律和对我国的影响,并没有长篇赘述形成过程,更多的是运动活动解决这部分知识。2.活动性课文2.1气压带和风带本节内容开篇设计了活动栏目——“理想状况下赤道与极地间的热力环流”,这个活动以上一节的“热力环流”为原理,将环流的概念由局部引向全球,起到了承上启下的作用,是一个很好的导入环节。在解决“气压带和风带的形成”这个重难点知识点时,教材中又设计一个活动,包括制作三圈环流模型、回答问题和画出“六风七带图”三个具体环节。这样的活动设计能够分散难点,由浅入深,让学生在参与活动的过程中将难点知识逐一突破。从模型制作了解表现规律,从问题讨论提升理性认识,最后从示意图的绘制中总结规律。这样设计不仅符合学生的认知过程,还能培养学生科学探究地理事物的思维方式。2.2北半球冬、夏季气压中心为了引入“季风环流”的概念,教材首先从学生较为熟悉的“比热容”入手,设计了由于“海陆热力性质的差异”所导致的“大陆空气柱...