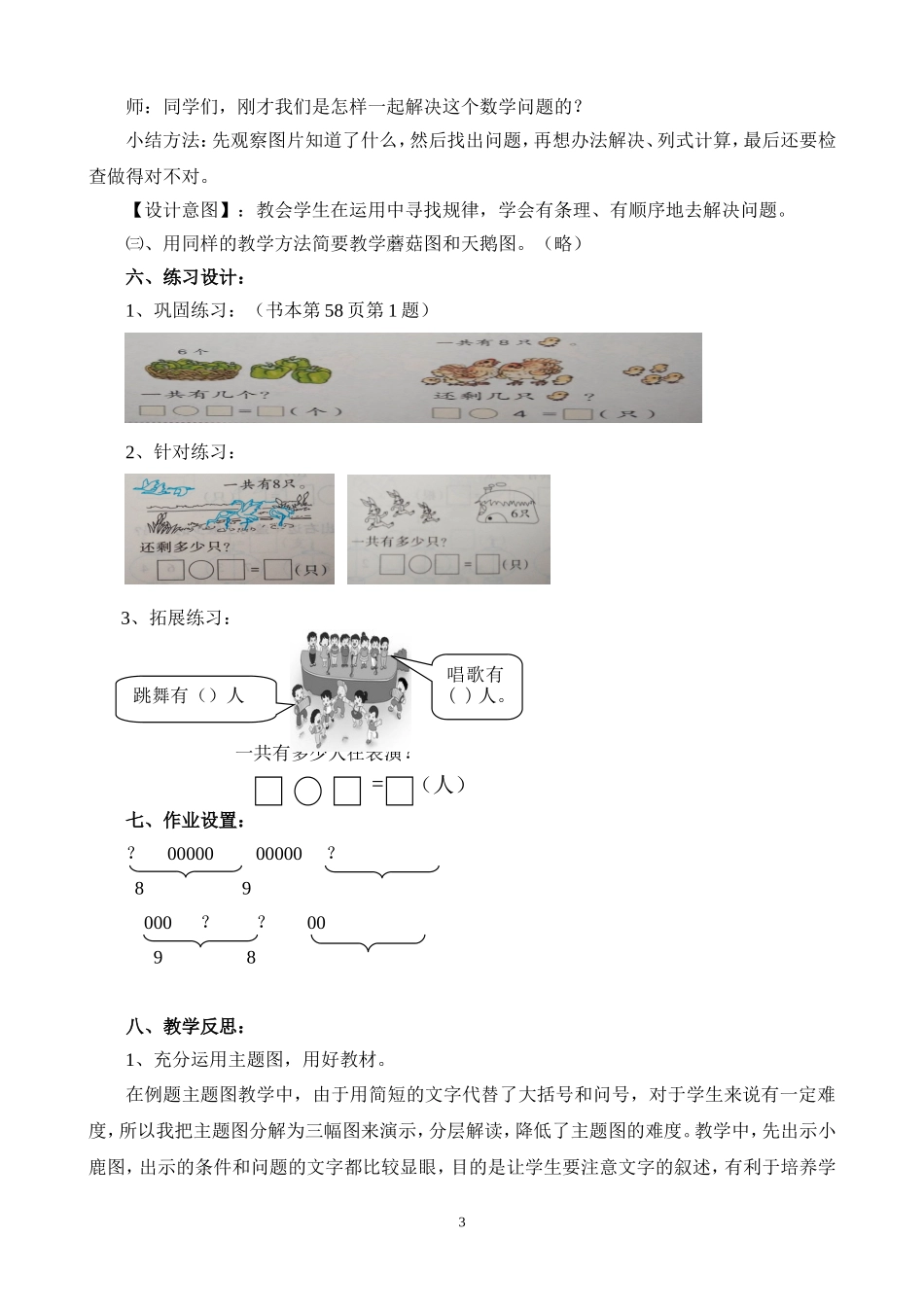

注重学习方法的引导,初步培养学生解决问题的能力——《用8、9加减法解决问题》教学案例农村孩子的知识面较窄,多半是留守儿童,大部分家长忙于生计忽视对孩子的管教或根本不注重家庭教育,任由孩子自由发展。所以,大部分农村孩子没有良好的行为习惯,注意力、观察力和理解能力都是比较差的。那么,作为农村一线教师,在使用新教材时,除了研读教材和教师教学用书,把握编写特点,领会编写意图外,还要在教学过程中,注重学生学习方法的引导,才能有效地提高教学质量。下面我以《用8、9加减法解决问题》为例,谈谈在实践中怎样培养学生解决问题的能力,提高教学效果。一、教学内容:新人民教育出版社一年级数学上册教材第57页。二、教材分析:新教材在这个知识点作了一个既有趣味性又有挑战性的问题情境,它的呈现方式与新教材第46~47页、旧教材第58页的情境图有所不同。首先,与新教材第46~47页相比,它不是单一的数学问题,呈现了三个数学问题,体现了数学与生活的广泛联系;其次,与旧教材相比,都用同一个情境图,新教材情境图的数学问题某些已知条件直接用文字表达,不需要通过数数得到,代替了旧教材的大括号和问号,对于学生来说有一定的难度,但有利于培养学生通过阅读文字理解问题情境、获取数学信息的能力。最后,与旧教材相比,新教材更注重“解决问题需要的信息”和解决问题的方法。即从低年级开始逐步对学生进行数学问题结构的渗透,引导学生体会到:两个相关信息和一个问题构成一个数学问题。在教学过程中,引导学生围绕“知道了什么,怎样解答,解答正确吗?”三个环节解决问题。三、教学目标:1、通过观察画面和文字理解题意,并根据题意选择合适的计算方法列式并计算。2、培养学生语言表达能力,能较好地说出解题过程。四、重点难点:会看图,会理解,会解决问题。五、例题教学过程:㈠、创设情境,激发兴趣。师:同学们,你们知道大森林里有什么吗?【设计意图】:引起好奇心,激发学习兴趣。师:森林里有很多很东西,今天老师和同学们来到另一片森林,请同学们仔细观察了,从图画上你知道了什么?板书:知道了什么?【设计意图】:明确解决问题方法的第一步骤。1生:……(学生全都能表达所见的)㈡、引导方法,探究新知。出示小鹿图,让学生仔细观察,理解图意,解决问题。师:请同学们认真观察这幅图,它想告诉我们什么事情?请你和同桌说一说。(小组讨论)师:谁来告诉我这副图想告诉我们什么事情?生1:我知道有9只小鹿,跑了3只。生2:不对,我知道有8只小鹿,跑了3只。(学生纷纷有争议了)师:同学们,究竟有几只小鹿?请代表把自己的观点说出来?【设计意图】:抛出一个问题,激发学生探究的欲望;让学生把自己的观点表达出来,通过错与对两方面陈述的对比,学生能更清楚知道怎样找出正确的数学信息。先请认为8只小鹿的学生说一说生2:我数出来的(然后到黑板上数一数,圈一圈)师:同意吗?生3:不同意!老师,他漏了一个,有一只小鹿被树叶挡住了,他没看见。(请学生上讲台圈出来)师:他圈对了吗?还有没有不同意见的?生4:老师,我不用数,上面写了“一共有9只”这几个字,我一看就知道一共有9只小鹿了。师:同意吗?(大多学生都赞同)师小结方法:同学们,我们在观察图画时,有时候不一定通过数数才知道事物的数量,还可以通过文字的表达,就能直接、快速地掌握正确的信息了,所以,同学们在观察图画时,一定要留意旁边的文字,不要小看它们的作用噢。【设计意图】:教会学生直接通过文字找出已知条件的正确信息。师:那么图中想问我们的问题是什么?你能找出来吗?(生指出问题所在)师:同学们,你能把我们刚才所知道的信息和问题结合起来,用一句话表达出来吗?(板书:一共有9只小鹿跑了3只剩下几只小鹿?)【设计意图】:教师引导学生完整地叙述题意,培养学生的表达能力,同时渗透数学问题的结构,让学生体会:两个相关的信息和一个问题构成一个问题。师:我们怎样解答它呢?(板书:怎样解答?)学生根据图意独立完成算式的填空式。师:解答正确吗?(师生一起检验。)【设计意图】:明确解决问题的第二、三步骤。2师:同学们,刚才...